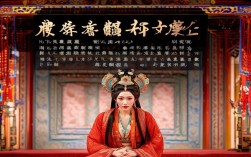

豫剧电视剧《沙家浜》上集以抗日战争时期的江南水乡为背景,通过沙家浜镇上茶馆老板娘阿庆嫂与地下党员、新四军战士并肩抗敌的故事,展现了革命年代军民鱼水情深的动人画卷,作为豫剧艺术与电视剧形式结合的作品,上集在保留传统戏曲唱腔韵味的同时,融入影视化的叙事节奏,既让经典革命故事焕发新生,又凸显了豫剧高亢激昂、贴近生活的艺术特色。

剧情开篇即以“芦荡火种”的意象切入:1940年秋,新四军某部奉命转移,留下18名伤病员隐蔽在沙家浜的芦苇荡中,沙家浜镇地处日伪据点与国民党顽固势力的夹缝之间,局势波谲云诡,阿庆嫂的“春来茶馆”成为地下联络站,她以茶馆老板娘的身份为掩护,与伤病员们生死与共,上集的核心冲突围绕“伤病员安置”与“敌人搜捕”展开:伪军司令胡传魁勾结日寇,率部进驻沙家浜,命参谋长刁德一四处打探新四军下落;而阿庆嫂则凭借过人的智慧,利用茶馆的人脉与地形,与敌人展开周旋,剧中,她假意应酬胡传魁,实则暗中传递情报;面对刁德一的试探,她以“江湖义气”为幌子,滴水不漏地化解危机,新四军指导员郭建光带伤在芦荡中组织伤病员坚持斗争,他与阿庆嫂隔芦苇遥相呼应的情节,将革命者的坚定与群众的智慧交织,构成上集的情感主线。

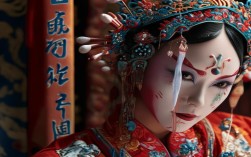

人物塑造上,豫剧的唱腔艺术成为刻画内心的利器,阿庆嫂的经典唱段“风声紧雨意浓天昏地暗”,以豫剧“慢板”铺陈开局势的危急,唱腔中带着压抑中的坚定,尾音处微微上扬,暗示她“泰山压顶不弯腰”的韧性;郭建光的“朝霞映在阳澄湖上”,则用“二八板”的明快节奏,展现革命者对胜利的憧憬,高亢的拖腔仿佛穿透芦苇荡,传递出“星星之火可以燎原”的力量,反面角色亦颇具戏曲张力:胡传魁的唱词多用“花脸”的粗犷腔调,配合夸张的身段,草莽气中透着愚蠢;刁德一的“摇板”则如蛇行般阴险,眼神与唱腔的顿挫,将他的多疑奸诈刻画入木三分,这种以声塑形、以形传神的表演,既保留了豫剧“唱念做打”的精髓,又通过电视剧的镜头语言,让观众得以捕捉人物细微的表情与动作,增强了代入感。

豫剧特色与电视剧叙事的融合在上集中尤为突出,传统戏曲的“虚拟化”场景被影视化改造:春来茶馆的雕花木门、青石板路、芦苇荡的波光粼粼,通过实景拍摄与光影处理,还原了江南水乡的烟火气;而茶馆内的“圆场”“亮相”等戏曲程式,则被巧妙转化为镜头语言——阿庆嫂穿梭在茶客间的身影,用跟拍镜头展现其灵活;与敌人“智斗”时的眼神交锋,通过特写镜头放大,让戏曲的“以眼神代叙事”更具冲击力,豫剧的打击乐(板鼓、大锣、小锣)在配乐中的运用,既保留了“文武场”的节奏感,又根据剧情调整了轻重缓急:搜捕情节中,急促的锣鼓点配合快切镜头,营造紧张氛围;军民共商对策时,舒缓的板胡声与远景镜头结合,传递出沉稳与希望。

主题上,上集通过“小人物”与“大时代”的碰撞,诠释了“人民是革命胜利的源泉”这一核心思想,阿庆嫂并非天生的英雄,她只是千千万万普通群众中的一员,但对党的忠诚、对侵略者的仇恨,让她在危难中挺身而出,剧中,她为伤病员熬药、送粮,甚至用自己的孩子掩护伤员,这些细节没有刻意拔高,却以豫剧“接地气”的表演方式,让英雄形象真实可感,而芦苇荡中伤病员们“芦花放,稻谷香,岸柳长”的唱段,则以优美的旋律勾勒出革命者对和平生活的向往,更凸显出他们为信仰牺牲的崇高。

以下是关于豫剧电视剧《沙家浜》上集的相关问答:

FAQs

问:豫剧电视剧《沙家浜》与京剧版在唱腔设计上有何不同?

答:京剧版《沙家浜》以“西皮”“二黄”为主要声腔,唱腔婉转细腻,注重字正腔圆,如阿庆嫂“智斗”唱段以“流水板”展现语言的节奏感;豫剧版则融入豫剧特有的“梆子腔”,唱腔高亢激昂,吐字更贴近河南方言,如“风声紧”唱段中,豫剧“慢板”的拖音更长,尾音下滑的“下滑音”技巧,增强了情绪的爆发力,更凸显中原地区的豪迈气质,豫剧版在伴奏中增加了板胡、坠胡等特色乐器,使音乐更具地方韵味。

问:上集中阿庆嫂的“智斗”情节如何通过豫剧表演展现其机智?

答:阿庆嫂的“智斗”主要通过“唱念做打”的细节设计体现,在“念白”上,她用江湖切口与胡传魁对话,语速时而急促时而放缓,配合豫剧“白话韵白”的口语化特点,显得自然不做作;“做功”上,面对刁德一的试探,她以倒茶、擦桌子的动作掩饰紧张,眼神却始终平静,甚至带一丝挑衅,这种“外松内紧”的表演,通过特写镜头被放大;在“唱腔”上,她以“垛板”反击刁德一的质疑,字字铿锵,尾音干脆利落,既展现茶馆老板的泼辣,又暗示地下党员的机敏,让“智斗”情节充满戏曲张力。