省豫剧院三团作为豫剧现代戏的标杆团体,自1952年成立以来,始终以“三贴近”为创作导向,用艺术扎根生活、服务人民,而在其独特的音乐体系中,琵琶不仅是伴奏乐器中的“点睛之笔”,更是连接传统与现代、戏曲与情感的重要纽带,从《朝阳沟》的田园诗意到《焦裕禄》的深沉厚重,再到《香魂女》的命运悲歌,三团的琵琶演奏者以指尖的匠心,将这件古老乐器的表现力融入豫剧的板式变化与人物塑造中,形成了兼具地域特色与时代精神的“三团琵琶”风格。

三团艺术特色与琵琶的适配性

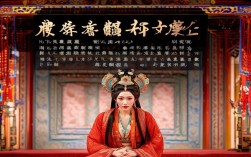

豫剧传统以“高亢激越”著称,伴奏多以板胡、梆子为主,表现历史题材或宫廷戏的宏大场面,而省豫剧院三团自成立之初便以“演现代戏、演工农兵”为宗旨,题材转向农村生活、时代楷模、普通人的命运起伏,音乐风格也随之转向“细腻抒情、生活化表达”,琵琶作为兼具“颗粒性”与“歌唱性”的弹拨乐器,其丰富的音色与技法恰好弥补了传统伴奏在表现人物内心、生活细节上的不足。

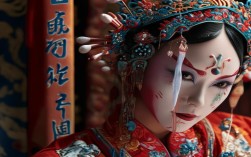

三团的琵琶伴奏讲究“以情带声,声情合一”,在《朝阳沟》中,它不再作为单纯的“伴乐工具”,而是通过模仿鸟鸣、溪流等自然声响,用泛音、轮指勾勒出太行山的田园风光;在《刘胡兰》里,则以急促的扫拂、有力的夹弹渲染斗争的残酷,用柔美的推拉弦表现刘胡兰对家乡的眷恋,这种“虚实结合”的运用,让琵琶成为舞台上的“第二主角”,既推动剧情发展,又深化了人物情感。

三团琵琶在乐队编制中注重“层次感”,传统豫剧乐队以“文场(弦乐)、武场(打击乐)”二元结构为主,三团则创新性地将琵琶、中阮、古筝等民族弹拨乐器融入“文场”,形成“高音(板胡)、中音(琵琶)、低音(大提琴)”的立体声部,琵琶在其中承担“中和”作用:既能与板胡形成“刚柔并济”的对话,又能与弦乐群融合,让现代戏的音乐既有豫剧的“根”,又有民乐的“韵”。

经典剧目中的琵琶运用与技法创新

省豫剧院三团的经典剧目中,琵琶的运用始终与人物命运、剧情主题紧密相连,通过不同技法的组合,实现“一曲多情、一技多意”的艺术效果。

《朝阳沟》:田园诗意的“画笔”

作为三团的“看家戏”,《朝阳沟》的音乐充满了乡土气息,在“银环上山”一场中,琵琶以泛音开篇,右手轻点弦的中段,发出空灵清脆的音响,如同山涧溪水叮咚,配合银环“走一道岭来翻一架山”的唱腔,瞬间勾勒出太行山的清新意境,当唱腔转到“满眼的好风景难描难画”时,琵琶用轮指演奏长音,如微风拂过麦浪,将银环初到农村的新奇与喜悦具象化,而在“劳动欢歌”段落,琵琶与板胡、梆子形成“对位”,用扫弦模拟锄地时的节奏,用勾搭表现收割时的动作,让音乐与舞台表演融为一体,充满生活实感。

《焦裕禄》:深沉厚重的“叙事者”

《焦裕禄》的音乐风格摒弃了传统豫剧的“高腔”,转向“低回婉转、饱含深情”,在“风雪夜访”一场中,焦裕禄冒雪看望贫困户,琵琶用低音区推拉弦,左手在弦上大幅度揉颤,右手以较弱力度触弦,发出沙哑而温暖的音色,如同寒风中的火苗,既表现环境的恶劣,又暗示焦裕禄内心的坚韧,当唱腔转到“我是您的儿子”时,琵琶突然转为夹弹,连续的十六分音符节奏如心跳般急促,与弦乐群的长音形成对比,将焦裕禄与群众的鱼水情推向高潮。

《香魂女》:命运挣扎的“心弦”

《香魂女》以悲剧色彩探讨了女性的命运,琵琶在其中承担了“心理描写”的功能,在“香嫂独白”一场中,琵琶用双弹技法,左右手同时在弦上弹奏,发出尖锐而破碎的音响,配合香嫂“半辈子活成个傀儡”的唱腔,表现她内心的痛苦与挣扎,而在“回忆童年”段落,琵琶突然转为泛音与轮指结合,右手在品柱上方轻触,左手缓慢轮指,音色如梦如幻,却又带着一丝凄凉,将香嫂对纯真年代的怀念与现实的残酷形成对比,深化了悲剧主题。

三团琵琶的传承与创新

省豫剧院三团的琵琶艺术,离不开一代代演奏者的坚守与创新,从建团初期的“借鉴传统”,到改革开放后的“融合创新”,再到新时代的“跨界探索”,三团琵琶始终在“守正”与“出新”中寻找平衡。

老一辈琵琶演奏家如马林生、周慧等,将江南琵琶的“文曲”风格与豫剧的“唱腔韵味”结合,创造了“豫派琵琶”的雏形,他们在《朝阳沟》中融入《春江花月夜》的泛音技法,在《李双双》中借鉴河南民间音乐的“河南板头曲”节奏,让琵琶在豫剧舞台上“落地生根”。

中青年一代演奏者如王莉、张磊等,则在传承的基础上大胆创新,他们尝试将琵琶的“轮指”与西方音乐的“颤音”结合,在《焦裕禄》中用“快速轮指”表现焦裕禄的工作节奏;在数字化时代,他们探索琵琶与电子合成器的融合,在《重读雷锋》中用“琵琶音色采样”模拟雷锋日记的“书写声”,让传统乐器焕发新的时代活力。

三团还注重“琵琶进课堂”,通过“师带徒”制度培养年轻演员与演奏者,老演奏家们不仅传授技法,更强调“以技传情”——要求演奏者在弹奏前“吃透剧本、理解人物”,让琵琶的每一个音符都成为角色情感的延伸,这种“技为情用”的理念,正是三团琵琶艺术历久弥新的关键。

三团琵琶在豫剧现代戏中的核心作用

通过经典剧目的实践,省豫剧院三团的琵琶逐渐形成了“三大核心作用”:

| 作用类型 | 具体表现 | 代表作品举例 |

|---|---|---|

| 情感渲染 | 通过音色、力度的变化,强化人物内心情感,如悲、喜、怒、哀。 | 《香魂女》中的痛苦挣扎、《刘胡兰》中的悲壮 |

| 场景描绘 | 用技法模仿自然声响或生活动作,构建舞台空间感。 | 《朝阳沟》中的田园风光、《焦裕禄》中的风雪夜 |

| 节奏支撑 | 与打击乐、板胡配合,控制戏剧节奏的快慢、张弛,推动剧情发展。 | 《李双双》中的劳动节奏、《红灯记》中的斗争紧张感 |

相关问答FAQs

Q1:省豫剧院三团的琵琶伴奏与传统豫剧伴奏有何不同?

A:传统豫剧伴奏以板胡为主,强调“高亢激越”,多表现历史题材或宫廷戏的宏大场面;而三团琵琶伴奏则融入现代戏的“生活化表达”,注重“细腻抒情”,通过泛音、轮指等技法表现人物内心与自然场景,传统伴奏以“文武场二元结构”为主,三团则创新性地将琵琶纳入“立体声部”,形成“高、中、低”层次,让音乐更具现代感与表现力。

Q2:三团琵琶演奏者在传承中如何平衡“传统”与“创新”?

A:三团琵琶演奏者坚持“守正创新”——“守正”即传承豫剧的“唱腔韵味”与琵琶的传统技法(如轮指、推拉弦),通过“师带徒”制度确保技艺的本真性;“创新”则是在题材、音色、编配上突破:在题材上,结合现代戏主题探索琵琶的情感表达;在音色上,尝试与电子合成器融合;在编配上,将江南琵琶技法与河南民间音乐结合,形成“豫派琵琶”的独特风格,让传统乐器既能扎根传统,又能服务时代。