河南豫剧《风雪配》是中原戏曲艺术中的经典之作,其电影版本更是将这一传统剧目的魅力通过银幕传播至更广阔的受众群体,作为河南豫剧的代表性剧目,《风雪配》以浓郁的乡土气息、生动的角色塑造和跌宕起伏的剧情,成为几代观众心中难以磨灭的文化记忆。

影片故事背景设定在古代中原地区,讲述了才子高秋与员外之女沈雪娥历经波折终成眷属的爱情故事,高秋家境贫寒却才华横溢,沈雪娥聪慧贤淑,二人一见钟情,却因门第差异遭到沈家反对,剧情围绕“提亲”“退亲”“误会”“团圆”等传统戏曲核心冲突展开,中间穿插了媒婆“皮金”等喜剧角色的诙谐表演,既增添了戏剧张力,又以市井生活的幽默冲淡了爱情故事的沉重感,影片中,“高秋赶考”“雪娥绣楼”“洞房花烛”等经典桥段,通过豫剧特有的唱腔、念白和身段,将人物内心的喜悦、忧虑、坚定展现得淋漓尽致,让观众在婉转的唱腔中感受传统爱情的纯粹与美好。

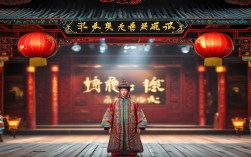

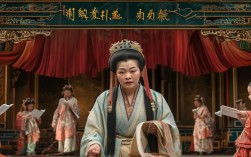

从艺术特色来看,《风雪配》电影版本保留了豫剧“唱、念、做、打”的精髓,同时结合电影镜头语言,突破了传统戏曲舞台的局限,主演吴碧霞(饰沈雪娥)和唐喜成(饰高秋)的表演堪称经典,吴碧霞以清亮婉转的“闺门旦”唱腔,将沈雪娥的娇羞、聪慧与刚烈刻画入微;唐喜成则以醇厚有力的“老生”唱腔,塑造出高秋的儒雅与坚韧,影片在场景设计上融入了中原民俗文化元素,如沈家的深宅大院、高秋的寒舍书斋,以及婚嫁时的花轿、红绸等,既还原了古代中原的生活风貌,又通过色彩对比(如雪景的素白与婚服的鲜红)强化了戏剧冲突,豫剧特有的“豫东调”“豫西调”在剧中的交替运用,使得音乐层次丰富,既有高亢激越的欢快,也有缠绵悱恻的哀婉,充分展现了河南豫剧的艺术包容性。

在电影播放方面,《风雪配》自上世纪50年代被搬上银幕以来,便成为各电视台戏曲频道的常客,尤其在河南本省,每逢传统节日或重要文化活动,该片往往作为重播首选,唤醒了中老年观众的集体记忆,随着新媒体的发展,该片在各大视频平台上线,点击量居高不下,年轻观众通过弹幕互动、剧情解读等方式,逐渐理解并喜爱上这一传统剧目,许多戏曲爱好者还会组织线下观影会,结合影片讲解豫剧的历史与表演技巧,让《风雪配》成为连接老戏迷与新观众的桥梁,其影响力不仅局限于国内,在海外华人社区,《风雪配》也常被作为中原文化的代表作品放映,成为传播中华优秀传统文化的重要载体。

以下是《风雪配》电影基本信息概览:

| 项目 | |

|---|---|

| 出品时间 | 1956年(黑白版)、1980年(彩色重拍版) |

| 导演 | 刘国权、徐苏灵 |

| 主演 | 吴碧霞(饰沈雪娥)、唐喜成(饰高秋)、司凤英(饰皮金) |

| 剧情核心 | 才子佳人的爱情故事,融合误会、喜剧与团圆元素 |

| 艺术特色 | 豫剧经典唱腔、中原民俗场景、电影镜头与传统表演结合 |

| 经典唱段 | 《绣楼》《洞房》《高秋赶考》 |

相关问答FAQs

Q:《风雪配》中的经典唱段《绣楼》主要表达了沈雪娥怎样的情感?

A:《绣楼》是沈雪娥的核心唱段,通过“手扶栏杆绣鸳鸯”等细腻的动作与唱词,展现了她在绣楼中对高秋的思念与对爱情的憧憬,唱腔以“豫东调”为主,旋律婉转悠扬,既有少女的娇羞,又有对爱情的坚定,体现了沈雪娥外柔内刚的性格特点,成为豫剧爱好者传唱的经典。

Q:年轻观众可以通过哪些渠道观看《风雪配》电影,并更好地理解豫剧文化?

A:年轻观众可通过央视戏曲频道、爱奇艺、腾讯视频等平台观看《风雪配》,为更好地理解豫剧文化,建议结合影片背景资料了解豫剧的“四大板式”(二八板、慢板、流水板、快二八板),关注演员的身段表演(如“水袖功”“蹉步”),并参考戏曲评论解读唱词中的中原方言与文化隐喻,从而深入感受传统戏曲的艺术魅力。