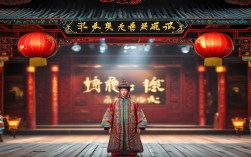

李树建作为豫剧界的标志性人物,以“豫西派”领军者的身份扎根民间数十载,其艺术生涯不仅塑造了《清风亭》《程婴救孤》等经典悲剧形象,更将目光投向市井烟火,创作演出了《大灯店》这样充满生活温度的剧目,这部作品以清末民初洛阳老城“李记大灯店”为舞台,通过彩灯匠人李老栓一家的命运起伏,折射出手工业时代的社会变迁与人性光辉,成为李树建“演小人物、抒大情怀”艺术理念的生动实践。

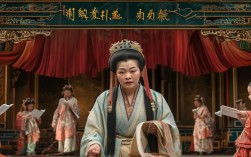

《大灯店》的故事始于洛阳城东的“李记大灯店”,店主李老栓是当地有名的彩灯匠人,以制作“宫灯”“走马灯”闻名,其手艺讲究“一篾一乾坤,一纸一春秋”,每一盏灯都凝聚着对生活的敬畏,彼时的洛阳正值动荡前夕,西方煤油灯、电灯逐渐涌入,传统彩灯生意日渐萧条,李老栓却固执地坚守祖传手艺,认为“灯是光明的象征,更是人心里的暖”,长子李继业深受新思想影响,欲赴上海学习洋务技术,父子因“守旧与革新”爆发激烈冲突;次子李继武体谅父亲不易,默默跟随学艺,却因一次意外为富商制作“百鸟朝凤灯”时,因用料偷工减料被父亲逐出家门;妻子王氏夹在父子中间,既心疼丈夫的执着,又担忧儿女的前途,在艰难周旋中积劳成疾,剧情转折点在于辛亥革命爆发,洛阳城陷入混乱,李老栓的大灯店在战火中被焚,祖传灯谱也付之一炬,绝境中,被逐的李继武带着“改良彩灯”的设计图归来,李继业也从上海带回电灯零件,父子三人摒弃前嫌,用传统手艺与新技术结合,制作出“电光走马灯”,不仅重振家业,更将彩灯技艺传至民间。

作为李树建亲自主导的剧目,《大灯店》在艺术呈现上充分展现了“豫西派”的精髓与突破,在唱腔设计上,李树建为李老栓这一角色量身打造了“豫西调”与【二八板】、【慢板】的融合唱段,既有“西府调”的苍劲悲怆,如“老油灯熬尽最后一滴油”的拖腔,传递出手艺人面对时代浪潮的无力感;又在李继业归家时融入欢快的【快二八】,通过节奏变化展现父子和解的温暖念白,表演上,李树建摒弃了传统“老生”的程式化动作,以“生活化戏曲”理念,刻画李老栓制作彩灯时的专注——捻竹篾时的指尖颤抖、裱糊纸张时的屏息凝视,甚至用“手语”模拟灯彩上的花鸟虫鱼,让“匠人精神”具象可感,剧中“灯彩戏”的设计堪称点睛之笔,舞台上通过实物道具与灯光配合,让“百鸟朝凤灯”在旋转中光影流动,“电光走马灯”则结合现代科技,呈现出传统与现代交融的视觉奇观,既保留了豫剧“以歌舞演故事”的本体,又融入了当代舞台美学。

《大灯店》的深层价值,在于它以小见大地勾勒出中国手工业的生存图景,李老栓对传统手艺的坚守,并非简单的“守旧”,而是对“工匠精神”的守护;李继武对技术的妥协与革新,则折射出传统手工业在时代冲击下的必然转型,剧中“灯”的意象贯穿始终:既是照亮黑暗的实物,也是象征希望的精神符号,当李老栓在废墟中拾起烧焦的竹篾,对儿子说“只要手还在,灯就不会灭”时,传递的不仅是手艺的传承,更是中华民族生生不息的精神力量,该剧自2015年首演以来,已在河南、陕西、山西等地巡演百余场,所到之处引发观众强烈共鸣,许多老戏迷感慨“看到了自己父辈的影子”,年轻观众则通过剧目了解了传统手工艺的魅力,成为连接代际情感的纽带。

《大灯店》剧目信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 历史题材现代豫剧 |

| 时代背景 | 清末民初(1900-1912年) |

| 核心主题 | 手工业传承、父子亲情、传统与现代的融合 |

| 主要角色 | 李老栓(彩灯匠人)、李继业(长子,新思想者)、李继武(次子,继承者) |

| 艺术特色 | 豫西唱腔与生活化表演结合、灯彩技艺舞台呈现、“传统+现代”舞美设计 |

| 社会影响 | 带动河南传统灯彩技艺复兴、入选“中原文化名家工程”重点剧目 |

相关问答FAQs

Q1:《大灯店》与李树建以往演出的“苦戏”(如《清风亭》《程婴救孤》)在艺术风格上有何不同?

A:李树建以往的“苦戏”多以“极致悲剧”为底色,通过命运的不公展现人性的挣扎,如《清风亭》中张元秀夫妇的晚年悲凉,《程婴救孤》中“舍子救孤”的伦理抉择,唱腔上以“悲愤”“苍凉”为主,表演强调“情绪爆发”,而《大灯店》则转向“生活化悲喜剧”,虽有时代困境带来的苦难,但更侧重于“温情与和解”,父子冲突最终以“技艺融合”化解,唱腔在悲怆中融入希望,表演上更注重“细节刻画”,如李老栓制作彩灯时的专注、妻子王氏缝补衣衫时的叹息,让人物更贴近市井生活,传递“平凡生活中的伟大”。

Q2:剧中融入的传统灯彩技艺是否真实存在?这些技艺在当代的传承情况如何?

A:剧中“李记大灯店”的灯彩技艺,以洛阳宫灯、汴绣灯彩等真实传统工艺为原型,如“篾编骨架”“手绘纹样”“机关转动”等工序,均源自河南非遗“洛阳宫灯制作技艺”,李树建在创作时,专门邀请洛阳宫灯非遗传承人作为顾问,确保技艺呈现的真实性,随着《大灯店》的演出,洛阳宫灯等传统灯彩技艺受到更多关注,当地政府已建立“灯彩技艺传习所”,剧中改良的“电光走马灯”设计也被纳入非遗创新项目,通过“戏曲+非遗”的模式,让传统技艺在当代焕发新生。