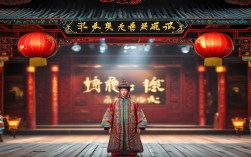

邵阳市古称宝庆,位于湘中西南部,自古是湘桂黔要冲,多民族聚居,独特的地理环境和人文历史孕育了丰富多元的戏曲文化,这里的戏曲既有中原移民带来的传统剧种,也有本土孕育的地方小戏,还有少数民族的仪式性戏曲,共同构成了“戏曲之乡”的独特风貌。

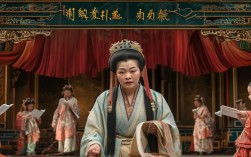

邵阳戏曲中,最具代表性的是邵阳花鼓戏,它起源于清中叶,由民间歌舞“打对子”“车马灯”发展演变而来,是湘西南地区最具本土特色的小剧种,邵阳花鼓戏的唱腔分为川调、打锣腔、牌子和小调四大类,其中川调高亢明快,富有山歌风味;打锣腔节奏鲜明,叙事性强;小调则婉转细腻,多用于抒情,表演上以“三小”(小生、小旦、小丑)见长,动作朴实生活化,语言多采用邵阳方言,充满乡土气息,传统剧目如《打鸟》《补锅》《打铁》等,均取材于民间生活,生动反映了湘西南人民的劳动与爱情,至今仍在城乡广泛流传。

祁剧是邵阳地区另一重要剧种,作为湖南大戏之一,祁剧明末清初已形成雏形,因发源于祁阳而得名,邵阳是其重要流传地,祁剧唱腔体系丰富,分高腔、弹腔、昆腔、小调四大类,高腔苍劲激越,源于弋阳腔;弹腔则分为南路(二黄)和北路(西皮),婉转悠扬,兼容并蓄,表演上讲究“四功五法”,程式严谨,武功戏尤为出色,传统剧目有《目连传》《精忠传》《龙凤阁》等,连台本戏常演数日,深受观众喜爱,祁剧在邵阳的传播过程中,吸收了本地方言和民间音乐,形成了独特的“祁阳路”风格,是研究湖南戏曲发展的重要载体。

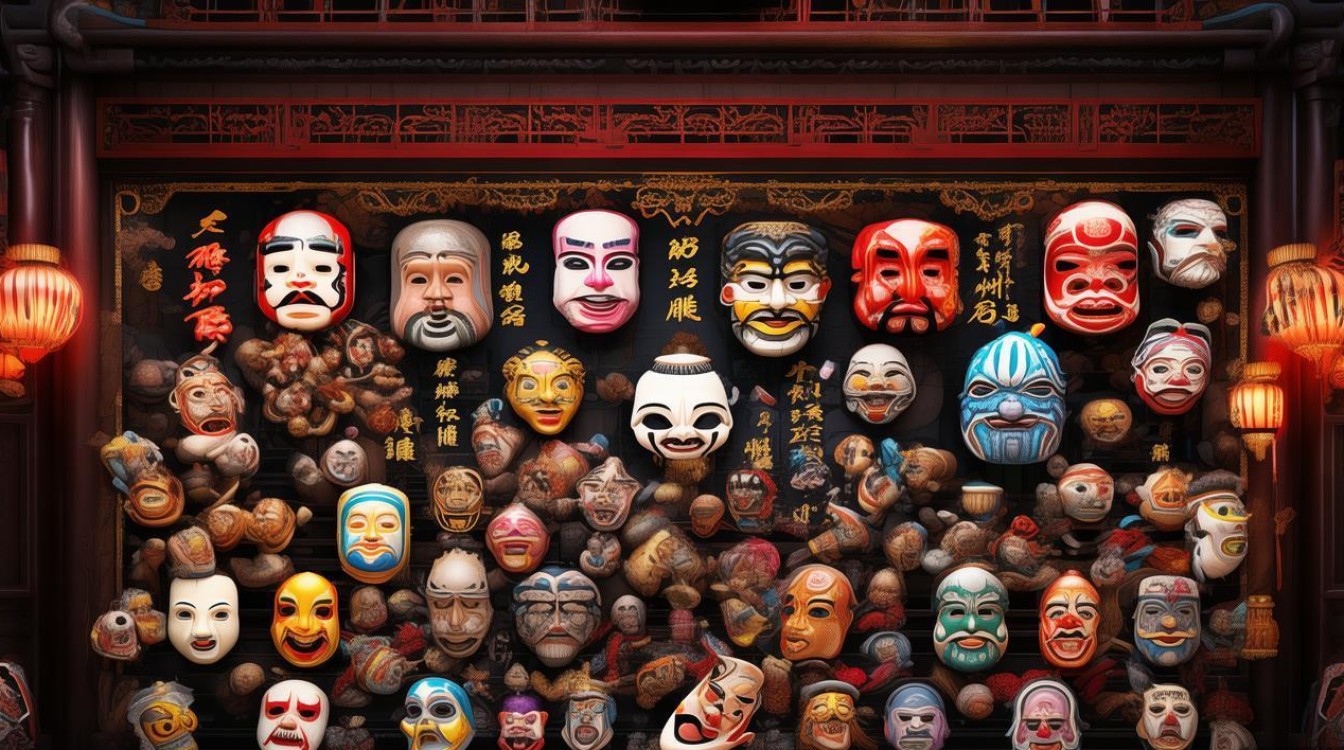

辰河戏也是邵阳地区有影响力的剧种,主要流传于邵阳的城步、新宁、武冈等县市,明末清初形成于沅水流域,因辰水(今沅江支流)得名,辰河戏以高腔为主,辅以低腔、弹腔,曲调高亢激越,多用于表现历史故事和神话传说,其表演粗犷豪放,保留了较多傩戏遗风,如“开坛”“祭将”等仪式,面具是其重要元素,传统剧目如《封神传》《三国》连台本,以及《目连救母》等,场面宏大,常在庙会、节庆时演出,带有浓厚的宗教祭祀色彩。

邵阳傩戏则是少数民族地区特有的仪式性戏曲,主要分布在城步、绥宁、洞口等苗族、瑶族、侗族聚居区,傩戏源于古代傩祭,是驱邪纳福、祭祀祖先的宗教仪式与戏剧表演的结合,分为“傩愿戏”“师公戏”等,表演时演员佩戴面具,动作古朴夸张,唱腔多为简单的吟诵调,伴有锣鼓伴奏,剧目多取材于神话传说和历史故事,如《梁山伯与祝英台》《孟姜女》等,兼具宗教功能和娱乐功能,是研究少数民族文化的“活化石”。

邵阳还有邵阳布袋戏等小众戏曲形式,布袋戏属木偶戏的一种,清末传入邵阳,以布偶为表演主体,一人操纵木偶,伴以唱腔和道白,唱腔吸收花鼓戏、祁剧元素,剧目多为民间小戏,如《王小二打猪》《安安送米》等,表演灵活轻巧,常在农村节庆时演出,深受群众喜爱。

为更清晰展示邵阳主要戏曲特点,以下为简要对比表:

| 剧种名称 | 起源时期 | 唱腔特点 | 代表剧目 | 流行区域 |

|---|---|---|---|---|

| 邵阳花鼓戏 | 清中叶 | 川调、打锣腔,高亢明快 | 《打鸟》《补锅》 | 邵阳各县市区及周边 |

| 祁剧 | 明末清初 | 高腔、弹腔,苍劲婉转 | 《目连传》《精忠传》 | 邵阳、衡阳、永州等地 |

| 辰河戏 | 明末清初 | 高腔为主,高亢激越 | 《封神传》《三国》 | 城步、新宁、武冈等 |

| 傩戏 | 明清时期 | 仪式唱腔,古朴夸张 | 《梁山伯》《孟姜女》 | 城步、绥宁、洞口等 |

| 布袋戏 | 清末 | 吸收花鼓戏、祁剧唱腔,轻巧 | 《王小二打猪》《安安送米》 | 邵阳农村地区 |

近年来,邵阳市高度重视戏曲保护传承,邵阳花鼓戏、祁剧、辰河戏等被列入省级非物质文化遗产名录,通过成立传承基地、开展“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,培养年轻传承人,推动传统戏曲与现代生活融合,这些承载着湘西南人民记忆的戏曲,正以新的姿态延续着文化根脉。

FAQs

-

问:邵阳花鼓戏与长沙花鼓戏有何区别?

答:主要区别在唱腔和剧目风格,邵阳花鼓戏受湘西南山歌影响,唱腔高亢嘹亮,多用假声拖腔;长沙花鼓戏受湘江流域小调影响,唱腔婉转细腻,真假声结合,剧目上,邵阳花鼓戏多反映山区农耕生活,如《打草鞋》《挖蕨菜》;长沙花鼓戏多表现市井生活,如《刘海砍樵》《补锅》。 -

问:祁剧在邵阳的传承面临哪些挑战?如何应对?

答:挑战包括年轻观众减少、传承人老龄化、传统剧目流失等,应对措施:政府扶持,建立传承人补贴制度;创新形式,创排现代题材剧目;结合文旅,在景区开展常态化演出;进校园,开设兴趣班培养青少年兴趣,推动戏曲活态传承。