反阳河戏曲是传统戏曲艺术中极具代表性的武戏剧目,尤以豫剧版本流传最广、影响最深,被誉为“武戏中的活化石”,该剧目以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和精湛的武打技艺,展现了古代英雄忠义报国的家国情怀,成为几代观众心中的经典,其艺术魅力不仅在于紧张激烈的战场厮杀,更在于对人性忠奸、家国大义的深刻诠释,是传统戏曲“文武兼备”审美理念的集中体现。

剧情梗概

反阳河的故事背景设定在古代虚构的“反阳河”畔,核心围绕“忠奸斗争”与“保家卫国”展开,奸臣当道,勾结外敌(西羌),边境告急,朝廷派兵镇压却因奸臣从中作梗屡战屡败,少年将军罗通(或剧中不同版本中的“马芳”“薛应龙”等)出身将门,不满奸臣误国,主动请缨出征,临行前,母亲深明大义,以“精忠报国”相劝,赠予祖传兵器,罗通率军渡过反阳河,与敌军展开殊死搏杀,历经三战三捷:首战智取敌军粮草,再战力斩敌将,三战火烧连营,最终大败西羌,铲除奸臣,凯旋归朝,剧情高潮集中在“反阳河会战”一幕,罗通单枪匹马闯敌营,以“回马枪”“鹞子翻身”等绝技连斩数将,场面惊心动魄,将英雄气概推向极致。

主要人物与角色塑造

反阳河的成功离不开鲜活的人物形象,主要角色性格鲜明,各行当分工明确,共同构成了完整的戏剧冲突,以下是核心人物及其特点:

| 角色 | 行当 | 身份 | 性格特点 | 经典桥段 |

|---|---|---|---|---|

| 罗通 | 武生 | 少年将军 | 英勇果敢,忠义双全,血气方刚 | 请缨出征、单骑闯营 |

| 国舅 | 净角 | 朝中奸臣 | 阴险狡诈,卖国求荣 | 陷害忠良、勾结敌军 |

| 罗母 | 老旦 | 罗通之母 | 深明大义,教子有方 | 赠训言、赠兵器 |

| 西羌元帅 | 武净 | 敌军首领 | 骁勇善战,骄横跋扈 | 阵前叫阵、被罗通斩杀 |

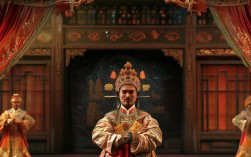

武生行当的罗通是全剧灵魂,演员需兼具“唱、念、做、打”四功,尤其“打”功要求极高——翻扑跌打中既要展现武将的飒爽英姿,又要通过眼神、身段传递人物的忠勇与智谋;净角国舅则以夸张的脸谱(如白脸勾鼻)和阴险的唱腔塑造奸臣形象,形成与罗通的鲜明对比,强化戏剧冲突。

艺术特色

反阳河的艺术成就体现在多个维度,使其超越普通武戏,成为兼具观赏性与思想性的经典。

唱腔与念白:豫剧梆子腔的高亢激越为该剧注入了独特的地域韵味,罗通的唱段以“快二八”“流水板”为主,节奏明快,字字铿锵,如出征时的“头戴银盔光闪闪,胯下战马似龙腾”,既展现豪情壮志,又推动剧情发展;念白则结合中州韵,如罗通与敌军对骂时的“大胆贼寇,敢犯我疆土”,字正腔圆,充满戏剧张力。

武打设计:作为武戏典范,反阳河的武打套路严谨且富有创意,传统“把子功”如“枪挑灯芯”“鞭扫腿”被巧妙融入战场厮杀,演员需通过“一招一式”展现人物性格——罗通的枪法刚劲有力,体现少年将军的锐气;敌军的锤法则大开大合,凸显蛮勇,高潮处的“群打”场面,通过“翻叉”“僵尸”等技巧,营造出千军万马的恢弘气势,令人目不暇接。

服饰与脸谱:戏曲服饰的“身份符号”在剧中运用鲜明,罗通身着白靠、插雉尾,象征少年英雄的纯净与锐气;国舅蟒袍玉带,脸谱勾白脸,凸显奸臣的阴险;西羌元帅则戴鬼面、穿异族服饰,强化“外敌”的他者形象,这些视觉元素不仅帮助观众快速分辨角色,更增强了戏剧的历史厚重感。

音乐伴奏:文场以板胡、唢呐为主,烘托战场氛围——如罗通出征时,唢呐吹奏《将军令》,旋律激昂,激发观众共鸣;武场则以锣鼓、战鼓为核心,通过“急急风”“四击头”等鼓点,配合演员的翻打动作,将紧张感推向高潮。

传承与影响

反阳河自清代以来便活跃于戏曲舞台,历经百年传承而不衰,20世纪50年代,豫剧大家唐喜成、李斯忠等对其进行整理改编,删减了封建糟粕,强化了忠义主题,使其成为豫剧团的“看家戏”,2008年,该剧目入选国家级非物质文化遗产名录,进一步确立了其艺术地位,通过“戏曲进校园”“名家收徒”等传承方式,年轻演员如李树建、小香玉等纷纷演绎反阳河,让这一经典剧目焕发新生,其弘扬的“精忠报国”“见义勇为”精神,更与当代价值观深度契合,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:《反阳河》在哪些剧种中流传?哪个版本最经典?

A:《反阳河》最初源于梆子腔系统,后在豫剧、京剧、河北梆子、秦腔等多个剧种中均有流传,其中豫剧版本因唱腔高亢、武打火爆、人物塑造饱满,成为最经典的版本,20世纪50年代豫剧名家唐喜成饰演的罗通,以“文武双全”的表演风格深入人心,其“回马枪”绝技至今仍被奉为武生行当的标杆。

Q2:观看《反阳河》时,观众最应关注哪些艺术细节?

A:可重点关注三点:一是武生的“四功五法”,尤其是“把子功”中的“枪花”“扫腿”等技巧,考验演员的基本功;二是净角的“脸谱艺术”,如国舅的白脸设计,通过色彩与线条暗示人物性格;三是文武场的配合,如战鼓与翻扑动作的节奏呼应,以及板胡唱腔对人物情感的烘托,这些细节共同构成了反阳河的艺术魅力。