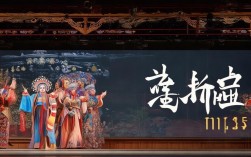

豫剧《假婿乘龙》是传统戏曲中的经典喜剧作品,以其巧妙的剧情设计、鲜明的人物形象和浓郁的豫剧特色深受观众喜爱,全剧围绕明代洛阳知府胡文标之女李半月抛绣球招亲展开,因胡文标嫌贫爱富,在女儿招中穷书生薛倚兰后,为应付局面找来内侄胡天华冒充女婿,由此引发了一系列啼笑皆非的故事,最终真相大白,有情人终成眷属,也讽刺了封建门第观念的荒谬。

剧情始于李半月抛绣球选婿,她本欲招中才貌双全的穷书生薛倚兰,却遭父亲胡文标极力反对,胡文标身为知府,一心希望女儿嫁入豪门,见薛倚兰家徒四壁,便以“门不当户不对”为由拒婚,但李半月性情刚烈,非薛倚兰不嫁,胡文标为安抚女儿,又怕其寻短见,情急之下想起家道中落、寄居府中的内侄胡天华,他哄骗胡天华冒充薛倚兰,与李半月成亲,并叮嘱其务必隐瞒真相,待风头过去再做打算,胡天华本分老实,无奈之下只得应允,由此开始了“假婿”的尴尬生活。

新婚之夜,丫鬟春香对“姑爷”的身份生疑,她见胡天华举止粗俗、谈吐平庸,与传闻中满腹经纶的薛倚兰判若两人,便设计试探:先是让胡天华吟诗作对,他支支吾吾答非所问;又故意提及薛家旧事,更是让他手足无措、漏洞百出,春香虽未当场揭穿,却将疑虑告知李半月,李半月起初不信,认为春香多心,但仔细观察后也心生疑窦,夫妻二人虽同床异梦,却因各有苦衷而暂时维持着这段“姻缘”。

真正的薛倚兰并未因被拒而放弃,他发奋读书,进京赶考,一举高中状元,荣归故里后,他直奔洛阳知府府邸认亲,胡文标见状惊慌失措,一面拖延时间,一面与胡天华商议对策,胡天华本就心虚,面对状元威严,更是慌乱中道出实情,李半月得知真相后,又羞又怒,既痛恨父亲的欺骗,又对薛倚兰的坚守感动不已,春香则在一旁打抱不平,将胡文标嫌贫爱富、拆散有情人的一五一十道出。

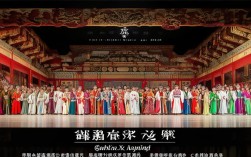

在薛倚兰的据理力争和春香的巧妙周旋下,胡文标羞愧难当,认识到自己的错误,李半月与薛倚兰这对有情人历经波折终成眷属,胡天华也得以解脱,全剧在皆大欢喜的氛围中落下帷幕,整个故事情节跌宕起伏,误会与巧合交织,既有对封建门第观念的批判,也有对真挚爱情的歌颂,更充满了生活化的幽默与温情。

剧中人物形象鲜明,各具特色,李半月作为大家闺秀,既有传统女性的温婉,又有敢于反抗父权、追求真爱的勇气;胡文标则是典型的封建官僚形象,爱女心切却又虚荣势利,他的性格矛盾推动了剧情发展;丫鬟春香虽地位卑微,却机灵仗义、敢作敢为,是剧中喜剧效果的重要制造者;假女婿胡天华忠厚老实,因无奈冒充而陷入窘境,其憨态可掬的形象令人忍俊不禁;真才子薛倚兰则展现了寒门子弟的坚韧与才学,是剧中正面价值观的体现,这些人物通过生动的语言和夸张的表演,共同构成了《假婿乘龙》的艺术魅力。

从艺术特色来看,《假婿乘龙》充分展现了豫剧贴近生活、通俗易懂的特点,唱腔上,豫剧的豫东调、豫西调交替运用,既有激昂高亢的板式,也有婉转细腻的唱段,如李半月得知真相后的哭板,情感真挚动人;表演上,演员通过丰富的肢体语言和面部表情,将人物的喜怒哀乐展现得淋漓尽致,尤其是“闯洞房”“书房相认”等场次,喜剧节奏把握精准,包袱抖响,令人捧腹;语言上,大量运用河南方言俗语,如“中”“啥”“恁”等,既保留了地方特色,又增强了戏剧的亲切感和生活气息,剧中的服装、道具、布景也颇具传统戏曲韵味,如知府的官袍、小姐的凤冠、书生的青衫等,都为剧情增色不少。

《假婿乘龙》之所以能成为经典,不仅在于其巧妙的剧情和鲜明的人物,更在于其深刻的思想内涵,它通过“假婿”与“真婿”的对比,辛辣讽刺了封建社会以财富和地位衡量人的价值观,强调了真情实感和个人品德的重要性,剧中“不以贫富论英雄”的主题,至今仍具有现实意义,提醒人们摒弃偏见,尊重真情。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典桥段/台词 |

|---|---|---|---|

| 李半月 | 洛阳知府之女 | 刚烈善良,追求真爱 | 抛绣球招亲、书房相认时落泪 |

| 胡文标 | 洛阳知府 | 嫌贫爱富,爱女心切 | “哎呀,女儿呀,这穷小子怎配你?” |

| 胡天华 | 胡文标内侄(假婿) | 胆小忠厚,无奈冒充 | 闯洞房时结结巴巴回答春香提问 |

| 春香 | 李半月丫鬟 | 机灵仗义,幽默风趣 | 设计试探:“姑爷,您会写诗吗?” |

| 薛倚兰 | 穷书生(真婿) | 才学高,重情义 | 高中后认亲:“学生薛倚兰,特来拜见岳父。” |

FAQs

Q1:《假婿乘龙》通过什么故事传递了怎样的价值观?

A1:该剧通过“假婿冒充”与“真才实学”的对比,批判了封建门第观念中嫌贫爱富的世俗偏见,歌颂了真挚爱情与个人品德的重要性,传递了“不以贫富论英雄”的价值观,同时也肯定了寒门学子通过奋斗改变命运的可能,具有积极的思想意义。

Q2:剧中“春香闯洞房”为何成为经典喜剧桥段?

A2:“春香闯洞房”通过春香机敏的试探、假女婿胡天华的慌乱应对和胡文标的圆场,形成了强烈的喜剧冲突,春香用“写诗”“对对子”等方式揭穿假女婿,语言幽默夸张,动作生动,既展现了丫鬟的机智与仗义,又讽刺了封建婚姻中的门第观念,包袱密集,节奏明快,成为豫剧喜剧表演的典范桥段。