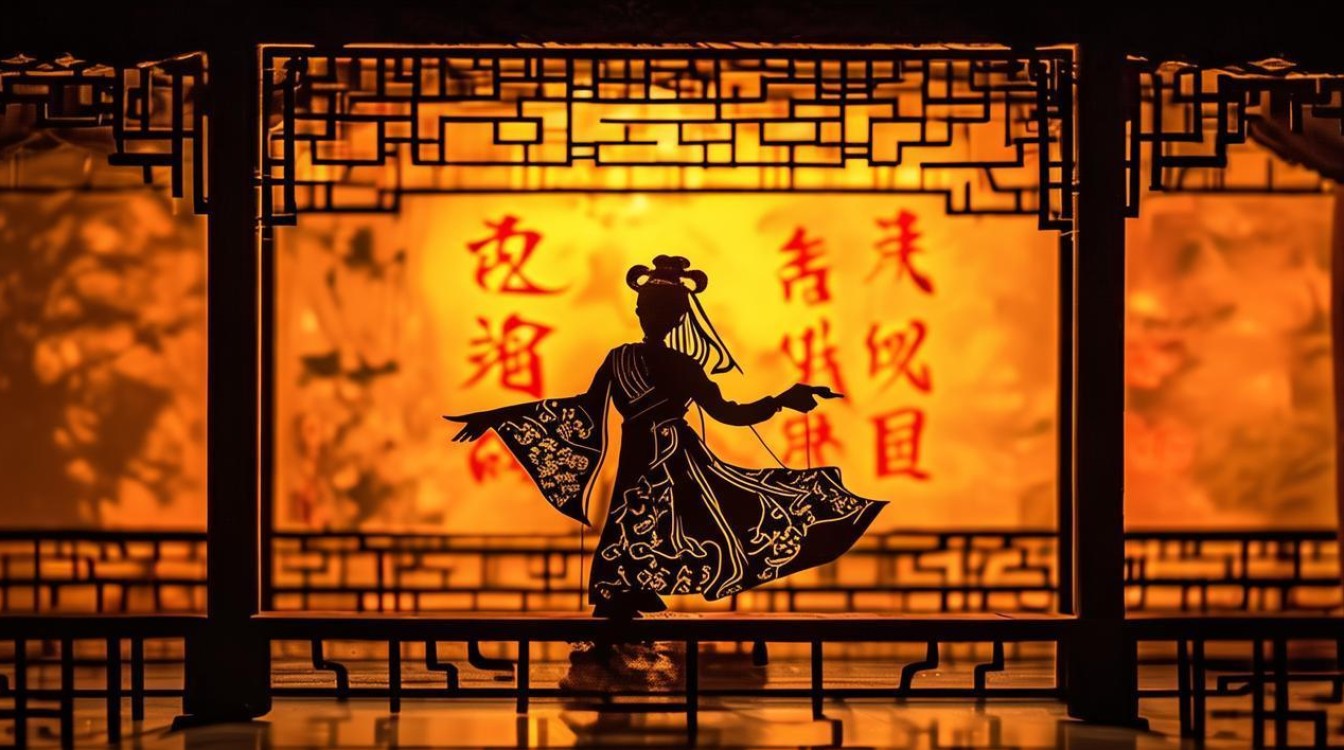

皮影戏,古称“影戏”,是中国民间艺术的瑰宝,以兽皮或纸板雕镂成影人,借灯光映于影窗,配以唱腔、念白演绎故事,戏曲词作为皮影戏的灵魂,承载着叙事、抒情、塑造人物的核心功能,既是故事的载体,也是地域文化与民间智慧的结晶。

皮影戏曲词的题材多取材于历史演义、神话传说、民间故事及现实生活,历史演义如《封神演义》《隋唐演义》,戏词多展现金戈铁马、忠义节烈;神话传说如《白蛇传》《天仙配》,充满奇幻色彩与浪漫想象;民间生活小戏如《王二小赶脚》《张连卖布》,则以俚语俗谚描绘百姓日常,充满烟火气,这些题材的选择,既满足了不同受众的审美需求,也传递了传统社会的价值观念。

语言特色上,皮影戏的受众多为市井百姓,故戏词语言通俗易懂,口语化特征显著,唱词讲究押韵,多采用方言土语,如陕西皮影戏词常用“咥”“嫽”等陕西方言,增强亲切感;念白则贴近生活,如“咱”“恁”“甭”等俚语的使用,让人物对话鲜活生动,戏词注重节奏感,唱词多分上下句,字数规整,配合板式变化,形成“一唱三叹”的艺术效果,包公赔情》中包公的唱词:“包拯我坐开封十年整,铁面无私为百姓”,语言质朴,节奏铿锵,既展现了人物性格,又易于传唱。

表演与词的共生是皮影戏的独特魅力,皮影戏是“借光显影”的动态艺术,戏词需与影人动作、音乐伴奏高度配合,唱腔的板式(如慢板、二六板、流水板)对应剧情的舒缓、紧张或激烈,如《三打白骨精》中孙悟空打斗时多用流水板,唱词短促有力,配合影人翻腾跳跃的动作,增强戏剧冲突;抒情场景则用慢板,唱词悠扬婉转,如《梁山伯与祝英台》中的“十八相送”,词句细腻,影人动作轻柔,声影相融,感人至深,念白则讲究“抑扬顿挫”,如反派角色念白多尖利急促,配合影人夸张的摇头晃脑;正面角色则沉稳舒缓,影人动作端庄,词与形相得益彰。

皮影戏曲词不仅是故事讲述,更是传统价值观的传播媒介,历史戏词中的“忠君爱国”“精忠报国”,如《岳飞传》中“怒发冲冠凭栏处”的唱段,传递着家国情怀;神话戏词中的“善恶有报”“因果轮回”,如《白蛇传》中“金山寺斗法”的唱词,劝人向善;生活小戏中的“勤劳善良”“孝亲敬老”,如《墙头记》中“父子相认”的念白,弘扬家庭伦理,这些戏词潜移默化地影响着观众,成为民间道德教育的重要方式。

| 皮影戏曲词主要类型及代表剧目示例 | ||

|---|---|---|

| 类型 | 代表剧目 | 戏词特点 |

| 历史演义 | 《封神演义》《隋唐演义》 | 半文半白,注重历史背景与人物气概 |

| 神话传说 | 《白蛇传》《天仙配》 | 语言奇幻,充满浪漫想象与象征意义 |

| 民间生活 | 《王二小赶脚》《张连卖布》 | 口语化,多用方言俚语,贴近市井生活 |

| 公案侠义 | 《包公案》《水浒传》 | 冲突性强,念白铿锵,唱词富有正义感 |

FAQs

问题1:皮影戏曲词中的方言土语如何增强其艺术表现力?

解答:皮影戏曲词中的方言土语是其地域文化的重要标识,能瞬间拉近与观众的距离,唐山皮影戏词中“俺们”“恁瞅”等方言,让河北观众倍感亲切;四川皮影戏的“安逸”“巴适”等词汇,则生动展现了川渝地区的市井气息,方言的声调、词汇特点与唱腔旋律结合,形成独特的地域韵味,如陕西皮影戏的“碗腔”唱词,融入秦腔的高亢,使人物情感表达更直接、更浓烈,同时方言中的俚语、谚语(如“人心换人心,八两换半斤”)也让戏词更具生活哲理,易于观众理解和记忆。

问题2:皮影戏的戏词与京剧等大戏的戏曲词在语言风格上有何显著区别?

解答:皮影戏的戏词与京剧等大戏的戏曲词在语言风格上存在显著差异:一是受众不同导致语言通俗性差异,皮影戏多面向市井乡民,戏词口语化、俚语化(如“甭慌”“稳住”),而京剧受众更广泛,戏词文雅化,多用典故、对仗(如“海岛冰轮初转腾,见玉兔又早东升”);二是功能侧重不同,皮影戏戏词更注重叙事清晰、情节推进,语言直白,而京剧戏词更侧重抒情与意境营造,语言凝练、富有诗意;三是地域特色差异,皮影戏戏词受地方方言影响深,地域性强,而京剧作为“国戏”,戏词以“中州韵”为基础,语言相对规范统一。