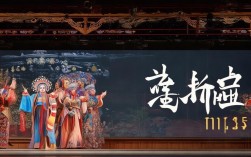

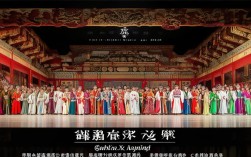

豫剧《铡西宫》作为传统公案戏的经典剧目,以包公秉公铡处恃宠而骄的西宫娘娘为核心情节,通过极具戏剧冲突的唱段,塑造了包刚正不阿、西宫阴鸷跋扈的人物形象,也传递了“法理不避权贵”的民间价值观,其唱段融合了豫剧独特的声腔艺术与表演程式,既有慷慨激昂的铿锵之力,也有婉转凄厉的悲情之音,成为豫剧舞台上久演不衰的经典唱段。

解析:人物性格与戏剧冲突的集中体现

《铡西宫》的唱段主要集中在两个核心人物身上:西宫娘娘与包拯,西宫娘娘的唱段多集中于其罪行败露后的挣扎、狡辩与哀求,如“我本是金枝玉叶体,岂容你贱民来欺压”“后宫之中掌权柄,丞相是我父兄亲”等唱词,通过反复强调自身身份(“金枝玉叶”“父兄为相”)与权势(“后宫掌权柄”),试图以权压法,掩盖其陷害忠良、祸乱朝纲的罪行,其唱词多用华丽辞藻与夸张语气,如“我父朝中为宰相,一人之下万人尊”,既展现其平日里的骄横跋扈,也暴露了其色厉内荏的本质——当法律利剑高悬时,所谓的“权势”不过是虚弱的遮羞布。

包拯的唱段则与之形成鲜明对比,以“法理”为核心,字字铿锵,掷地有声,如“龙头铡、虎头铡、狗头铡,三口铡立朝堂法度严”“王子犯法与民同罪,岂容你后宫乱朝纲”等唱词,通过“三铡”的象征意义与“王子犯法与民同罪”的平等理念,直指西宫罪行要害,其唱词质朴无华,却蕴含着“法大于天”的坚定信念,如“包拯秉公心无私念,哪怕你皇亲国戚也不宽容”,既展现了包拯的铁面无私,也强化了“正义必胜”的戏剧主题,两者唱段的交锋,不仅是语言的对抗,更是“权势”与“法理”的激烈碰撞,推动剧情走向高潮。

音乐艺术特色:豫剧声腔与板式的完美融合

豫剧《铡西宫》的唱段之所以深入人心,离不开其独特的音乐设计,豫剧以梆子腔为特色,通过不同板式的组合,精准传递人物情绪与剧情节奏,以下是主要板式在唱段中的运用特点:

| 板式类型 | 节奏特点 | 情感表达 | 唱段运用举例 |

|---|---|---|---|

| 慢板 | 节奏舒缓,字少腔多 | 哀伤、悲愤、深情倾诉 | 西宫哀求时“开恩饶命吧,包大人”唱段,旋律婉转凄楚,拖腔绵长,表现其从盛气凌人到惊恐绝望的心理转变。 |

| 二八板 | 节奏规整,字正腔圆 | 威严、陈述、坚定有力 | 包公陈述律法时“包拯我打坐开封府”唱段,节奏稳健,咬字铿锵,凸显其执法者的沉稳与威严。 |

| 流水板 | 节奏紧凑,字多腔少 | 急促、愤怒、情绪激昂 | 西宫狡辩时“一派胡言血口喷”唱段,旋律流畅而急促,字字如箭,表现其色厉内荏的慌乱与强词夺理。 |

| 飞板 | 节奏自由,散板无眼 | 悲怆、控诉、情绪爆发 | 包公最终决断时“开铡”前的唱段,节奏由缓转急,尾腔高亢,配合锣鼓点,将戏剧张力推向顶点。 |

伴奏乐器同样强化了唱段的表现力:板胡的高亢明亮凸显包公的刚直,笙笛的婉转低回烘托西宫的悲情,梆子的击打则如同法律的警钟,每一次敲击都强化了“法理不可违”的沉重感,如西宫唱段中,板胡与梆子的“紧拉慢唱”,既表现了其内心的焦躁不安,也暗示了法网的收紧。

表演艺术:唱念做打的协同塑造

《铡西宫》的唱段不仅是“唱的艺术”,更是“演的艺术”,演员需通过“唱念做打”的协同,将人物形象立体化呈现。

西宫娘娘的表演中,“水袖功”是重要辅助:在唱“我本是金枝玉叶体”时,水袖轻拂,眼神斜睨,展现其骄横;而当唱到“开恩饶命吧”,水袖急甩掩面,身体颤抖,配合哭腔,将其惊恐绝望的丑态刻画得淋漓尽致,其“念白”也极具特色,如“包拯!你敢动我一根汗毛,我父定要你的狗头!”——语气由盛气凌人到色厉内荏,尾音颤抖,暴露了外强中干的本质。

包拯的表演则强调“稳”与“威”:亮相时身如青松,髯口(胡须)不乱,唱“三口铡立朝堂法度严”时,眼神如电,配合“髯口功”的微颤,凸显其内心的坚定与威严,在“开铡”前的唱段中,演员常以“亮相”收尾:单腿踏地,一手托髯,一手指向“铡刀”,身形挺拔,声音洪亮,形成强烈的视觉与听觉冲击,让观众直观感受到“正义不可战胜”的力量。

文化内涵:民间价值观的艺术投射

《铡西宫》的唱段之所以能跨越时代,核心在于其承载的深层文化内涵,通过包公铡西宫的故事,唱段传递了“法理不避权贵”的朴素平等观,西宫依仗“父兄为相”的权势试图凌驾于法律之上,而包公则以“三铡”为象征,将皇亲国戚与平民百姓置于同一法律尺度下,这种“王子犯法与民同罪”的理念,正是民间对公平正义的极致追求。

唱段中的“忠奸对立”也折射出传统道德观念:西宫的“阴鸷”“狡辩”被视为“奸”,包公的“刚直”“无私”被视为“忠”,忠奸斗争的最终结局——奸者受惩、忠者获胜,满足了观众对“善有善报、恶有恶报”的心理期待,这种道德判断与戏剧冲突的结合,使唱段不仅具有艺术观赏性,更成为民间价值观的生动载体。

相关问答FAQs

问:《铡西宫》与《铡美案》都是包公戏,两者在唱段风格上有什么区别?

答:两者虽同属包公戏,但唱段风格因人物身份与剧情差异而显著不同。《铡美案》的核心矛盾是包公与驸马陈世美的对抗,陈世美的唱段多带有“文人虚伪”与“负心薄幸”的色彩,如“驸马不把良心变”,唱腔中融入了文雅的“豫东调”,故作镇定却难掩心虚;而《铡西宫》中西宫娘娘是“宫廷权势”的代表,其唱段更突出“骄横跋扈”与“阴鸷狡诈”,如“我父朝中为宰相”,唱腔高亢激烈,多用“花腔”与拖腔,情绪起伏更剧烈,豫剧“大腔大口”的特点更为鲜明。《铡美案》侧重“情与法”的冲突(如秦香莲的哭诉),而《铡西宫》侧重“权与法”的对抗,唱段的情感基调也因此从“悲情”转向“激昂”。

问:豫剧《铡西宫》的唱段为何能成为经典,至今仍被观众喜爱?

答:其经典性源于三方面:一是人物塑造的极致对比,西宫的“恶”与包公的“善”通过唱段形成强烈戏剧冲突,让观众印象深刻;二是音乐艺术的独特性,豫剧梆子腔的“刚健明快”与“婉转细腻”在唱段中完美结合,如西宫的哭腔凄厉动人,包公的唱腔威严有力,极具艺术感染力;三是主题的普世价值,“法理不避权贵”的核心思想契合社会对公平正义的永恒追求,唱段不仅是艺术表演,更是民间价值观的载体,无论是老一辈观众对“清官文化”的共鸣,还是年轻观众对“正义必胜”的认同,《铡西宫》的唱段都能跨越时代,持续引发情感共鸣,因此成为豫剧舞台上经久不衰的经典。