在传统戏曲艺术的百花园中,贴近生活的题材总能绽放独特光彩。“给小孩姨打针戏曲”便是这样一类将日常医疗场景与戏曲表演巧妙融合的小戏,它以鲜活的市井气息、生动的角色塑造和趣味化的艺术处理,既展现了戏曲“源于生活高于生活”的魅力,又为儿童医疗教育提供了温暖的文化载体,这类戏曲通常以家庭生活为背景,通过“小孩生病打针”这一常见事件,串联起亲情、关爱与成长的主题,让观众在欢笑与共鸣中感受戏曲的温度。

戏曲中的“打针”:从生活场景到艺术转化的密码

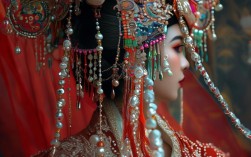

“给小孩姨打针戏曲”的核心在于将现代医疗行为与传统戏曲程式相结合,通过艺术化处理消解打针的恐惧感,传递积极价值观,在传统戏曲中,生活动作的提炼往往遵循“虚拟化、夸张化、节奏化”原则,打针场景也不例外,演员通过模拟“取针管”“消毒”“注射”等动作,结合水袖功、台步等程式,将真实的医疗流程转化为可看性强的表演:医生持“针筒”(道具)时,会用兰花指轻握,配合眼神的专注与手势的稳健,体现专业;小孩“害怕”的情绪则通过皱眉、跺脚、躲闪等身段表现,甚至加入“哇哇大哭”的念白,既真实又充满童趣;而“小孩姨”(姨妈角色)作为关键人物,常以青衣或花旦应工,其“哄娃”“讲理”的唱段则用婉转的唱腔传递温柔与智慧,如“小乖乖莫哭莫慌张,打针好比小蜜蜂,轻轻蜇一下,病痛全跑光”等唱词,既通俗易懂又充满安抚力量。

这类戏曲的音乐设计也颇具匠心,通常采用地方戏的曲调(如越剧的“尺调”、黄梅戏的“花腔”),通过节奏变化表现情绪转折:小孩哭闹时用急促的快板,姨妈哄劝时转为舒缓的慢板,医生操作时加入清脆的打击乐模拟“针管”声响,形成“声情并茂”的听觉体验,道具上,戏曲舞台会弱化真实医疗物品的冰冷感,用卡通造型的针筒、彩色的棉球、绣着花纹的听诊器等,让场景充满童真,拉近与儿童观众的距离。

“小孩姨”角色:亲情与教育的双重载体

“小孩姨”在戏曲中不仅是情节的推动者,更是传递情感与价值观的核心角色,这类角色通常被塑造为“温柔耐心、善解人意”的长辈形象,既有姨妈的亲切,又有“小大人”的智慧,在经典小戏《小乖乖打针记》中,小孩“豆豆”因怕打针躲在被子里哭,姨妈端着药碗进来,一边用戏曲韵白念叨“豆豆乖,姨妈疼你比糖甜”,一边用手指轻轻点豆豆鼻尖,逗他发笑;当医生准备打针时,姨妈蹲下身与豆豆平视,唱道:“打针不是小妖怪,是来赶走‘病魔怪’;豆豆若像小勇士,姨妈奖励大红花。”这段唱词既用比喻化解恐惧,又用“奖励机制”激发孩子的勇气,展现了长辈在教育中的细腻与智慧。

从行当上看,“小孩姨”多由“花旦”扮演,唱腔清亮甜美,身段灵活轻盈,动作中带着对晚辈的怜爱,花旦常用的“指法”会用来模拟“摸额头”“擦眼泪”等动作,“圆场步”则表现她焦急地跑去找医生,通过细腻的表演让观众感受到“姨妈如母”的温暖,这种角色塑造不仅符合中国家庭中“姨辈长辈”的普遍形象,也让儿童观众在代入中感受到“被关爱”的安全感,从而更容易接受“打针不可怕”的主题。

儿童医疗教育的戏曲化实践:从“恐惧”到“接纳”的艺术引导

“给小孩姨打针戏曲”的价值远不止于娱乐,更在于为儿童医疗教育提供了独特的文化路径,儿童对打针的恐惧往往源于“未知”与“疼痛想象”,而戏曲通过“故事化演绎”“互动化呈现”“符号化表达”三重方式,帮助孩子建立积极认知。

故事化演绎:这类戏曲常以“生病—害怕—哄劝—勇敢—康复”为叙事主线,将打针置于“战胜疾病”的积极框架中,在《健康娃娃》中,小孩“妞妞”发烧后,姨妈告诉她“打针能让身体变成‘超人’,打败病毒”,医生则用“针筒是‘魔法棒’,一挥就能让病痛消失”的比喻,将医疗行为转化为“游戏化”体验,让孩子在故事中理解“打针是为了健康”。

互动化呈现:部分小戏会加入“观众互动”环节,比如邀请小朋友上台与“小孩姨”一起“模拟打针”,或跟着医生唱“勇敢歌”,让孩子从“旁观者”变为“参与者”,在亲身体验中消除陌生感。

符号化表达:戏曲中的“针筒”“药箱”等道具被赋予象征意义,如“针筒”代表“健康守护者”,“药箱”代表“希望”,通过符号化的视觉语言,让孩子对医疗物品产生积极联想。

戏曲中打针场景的元素与儿童心理适配表

| 元素类别 | 具体表现 | 儿童心理适配效果 |

|---|---|---|

| 角色设计 | “小孩姨”温柔亲切,“医生”和蔼可亲,“小孩”活泼可爱 | 建立安全感,消除对医护人员的陌生感 |

| 动作语言 | 夸张的“躲哭”与“勇敢接受”对比,程式化的“打针”动作 | 用趣味化表演化解“疼痛”恐惧,让孩子觉得“打针不可怕” |

| 比喻化(“小蜜蜂”“魔法棒”)、鼓励性(“你最勇敢”“奖励大红花”) | 用孩子能听懂的语言传递积极暗示,激发勇气 | |

| 道具造型 | 卡通针筒、彩色棉球、绣花听诊器 | 弱化医疗物品的冰冷感,增强童真趣味 |

相关问答FAQs

问题1:这类戏曲只适合儿童观看吗?成人观众能从中获得什么?

解答:这类戏曲虽以儿童为主要受众,但成人观众同样能从中感受到生活温度与艺术智慧,它展现了传统戏曲“接地气”的一面,将现代生活元素融入古老艺术,体现戏曲的与时俱进;“小孩姨”的哄劝方式、医生的专业态度,也为成人提供了育儿与沟通的启示,比如如何用耐心与智慧化解孩子的恐惧,这既是教育艺术,也是生活哲学。

问题2:如果孩子看完戏曲后还是怕打针,家长可以如何结合戏曲内容进行引导?

解答:家长可以借鉴戏曲中的“角色扮演”和“语言引导”法,家长扮演“小孩姨”,孩子扮演“勇敢的小主角”,用戏曲中的唱段(如“打针不是小妖怪,是来赶走病魔怪”)模拟打针场景,让孩子在游戏中重复“勇敢”体验;将打针与“奖励”结合(如“打完针,妈妈像戏曲里那样给你画大红花”),强化积极联想,家长还可以重述戏曲故事,强调“小乖乖打针后身体变好”的结果,帮助孩子建立“打针=康复”的认知,逐步消除恐惧。