在传统戏曲的璀璨星河中,“老包砸陈世美”无疑是一段深入人心的经典桥段,它以包拯铁面无私的形象为核心,通过“铡美案”的激烈冲突,展现了正义对邪恶的终极审判,也折射出古代社会对伦理纲常与司法公正的深刻诉求,这一情节并非孤立存在,而是植根于《秦香莲》《铡美案》等多部传统戏曲,历经数百年的舞台演绎,逐渐成为惩恶扬善的文化符号。

陈世美形象的塑造:从“负心汉”到“特权代表”

陈世美作为戏曲中的经典反面角色,其形象并非凭空杜撰,而是融合了民间对“忘恩负义”者的集体批判与封建社会“阶层固化”的隐喻,在传统叙事中,他出身贫寒,与妻子秦香莲恩爱度日,后进京赶考高中状元,被招为驸马,为掩盖贫贱出身,竟派韩琦追杀妻儿,最终被包拯正法,这一形象的复杂性在于:他既是背叛情感的“负心汉”,也是倚仗权势欺压百姓的“特权阶层”,戏曲通过“杀庙”“见皇姑”“三铡”等关键情节,层层递进地展现其道德沦丧与人性扭曲,让观众在愤怒中感受到对特权阶层的憎恶,对底层百姓的同情。

包拯的“砸”:不仅是动作,更是正义的具象化

“老包砸陈世美”中的“砸”,并非简单的肢体动作,而是包拯“法理昭昭、不徇私情”精神的集中体现,在戏曲舞台上,这一情节往往通过程式化的表演展现张力:包拯身着黑蟒袍,头戴乌纱帽,手持“尚方宝剑”,面对公主、国太的威逼利诱,以及陈世美的巧言令色,他先是晓之以理,动之以情,在劝说无果后,拍响惊堂木,高喊“开铡”,最终以铡刀处决陈世美,这里的“砸”,是铡刀落下的决绝,是对“王子犯法与庶民同罪”的践行,更是对“权大于法”的彻底否定,包拯的“砸”,砸碎的不仅是陈世美的性命,更是封建特权笼罩下的“潜规则”,让“青天”的形象在百姓心中屹立不倒。

戏曲表演中的“砸”:程式化与情感共鸣的融合

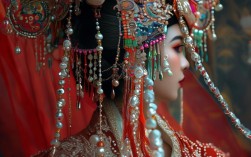

传统戏曲讲究“无动不舞,有声必歌”,“砸陈世美”的情节在表演中极具观赏性与思想性,以京剧为例,包拯的唱腔苍劲有力,如“包龙图打坐在开封府”一段,通过西皮导板的苍凉与西皮原板的沉稳,展现其内心的权衡与决断;动作上,“甩袖”“抖髯”“跨步”等程式化动作,配合铡刀的亮相,营造出肃杀庄严的氛围,而陈世美的表演则多以“媚”“惧”为主,面对包拯时的眼神躲闪、语无伦次,与秦香莲的“悲”“愤”形成鲜明对比,强化了戏剧冲突,演员通过“唱、念、做、打”的综合运用,让观众在视觉与听觉的冲击中,感受到正义的力量。

文化内涵:从“个案审判”到“集体价值观”

“老包砸陈世美”之所以能流传百年,核心在于它承载了深厚的文化内涵,在封建社会,底层百姓面对权贵压迫时,往往寄希望于“清官”主持公道,包拯的出现,满足了民众对“绝对正义”的想象,这一情节不仅谴责了背信弃义的行为,更强调了“法律面前人人平等”的朴素观念——即便是驸马、国戚,触犯国法也难逃严惩,秦香莲的“贤良”与“坚韧”,也成为传统女性美德的象征,与陈世美的“负义”形成道德对比,进一步强化了“善有善报,恶有恶报”的民间价值观。

不同剧种的演绎:地域特色与主题统一

虽然“老包砸陈世美”的核心情节在各剧种中基本一致,但不同地域的戏曲在演绎上各有特色,豫剧《铡美案》唱腔高亢激昂,包拯的表演更侧重“威”,突显其刚正不阿;京剧则更注重“情”与“理”的交织,通过包拯与陈世美的对话,展现道德与人性的博弈;而越剧《秦香莲》则以细腻的抒情见长,秦香莲的哭诉与陈世美的冷漠形成强烈反差,让观众更易共情,尽管表演风格不同,但“惩恶扬善”的主题始终统一,体现了中华文化的共性追求。

| 对比维度 | 陈世美(戏曲形象) | 包拯(“砸”的行为象征) |

|---|---|---|

| 身份标签 | 驸马、状元、特权阶层 | 开封府尹、铁面无私、正义化身 |

| 核心行为 | 杀妻灭子、倚仗权势 | 不畏权贵、依法铡美 |

| 道德象征 | 负义、贪婪、人性泯灭 | 忠诚、公正、法理至上 |

| 社会隐喻 | 封建特权阶层的腐朽 | 百姓对公平正义的渴望 |

相关问答FAQs

Q1:“老包砸陈世美”中的“砸”具体指什么动作?

A1:在戏曲表演中,“砸”并非单一的肢体动作,而是包拯下令“开铡”后,铡刀落下的瞬间,以及包拯通过“拍惊堂木”“甩袖”“跨步”等程式化动作展现的决断力,这一动作既是情节的高潮,也是包拯“法不容情”态度的外化,象征着对邪恶的彻底铲除。

Q2:陈世美在历史上是否真实存在?

A2:陈世美是戏曲中的虚构人物,并非历史真实人物,根据考证,这一形象最早出现在清代小说《续七侠五义》和地方戏曲中,创作者通过“虚构个案”来批判封建社会的特权现象,历史上虽有“陈世美”类似的名字记载,但与戏曲中的情节无关,其艺术形象完全是民间文学与戏曲艺术的结晶。