京剧《反五关》是传统历史演义类剧目,取材于《封神演义》第六回至第十回,讲述了商朝名将黄飞虎因纣王荒淫无道、妲己残害忠良,愤而举家反出朝歌,连破临潼、潼关、界牌、青龙、穿云五关,最终投奔西岐的故事,该剧以“忠义”为核心,通过黄飞虎从“商朝重臣”到“反叛义士”的身份转变,展现了封建王朝中个体在暴政下的觉醒与抗争,其跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和极具张力的武打设计,使其成为京剧舞台上久演不衰的经典剧目。

剧情梗概

故事始于商纣王时期,纣王宠幸妲己,荒淫无道,在摘星楼造虿盆、施炮烙之刑,残害忠良,黄飞虎身为镇守商朝边疆的界牌关总兵,其妹贾氏入选宫中为妃,却遭妲己设计羞辱,坠楼身亡,纣王非但不问罪妲己,反而将黄飞虎视为仇敌,纣王又听信谗言,命黄飞虎献上其妻贾氏(实为误传,贾氏已死),并派钦天使者持虎头牌催逼,意图加害黄飞虎。

黄飞虎悲愤交加,意识到纣王已无君臣之道,商朝江山必亡,在部将黄天化、崇黑虎及家眷的劝说下,他决定反出朝歌,投奔西岐,朝歌至西岐需连闯五关,每关均有重兵把守,守将或为黄飞虎旧识,或为纣王亲信,一场血战由此拉开序幕。

黄飞虎率部首先抵达临潼关,守将张凤乃黄飞虎故交,却因忠于纣王拒不放行,黄飞虎之子黄天化与张凤激战,最终斩张凤于马下,夺关而过,至潼关,守将陈桐善用火龙驹,喷火伤人,黄飞虎与之苦战不敌,幸得龙吉公主相助,用净水破其火龙驹,阵斩陈桐。

行至界牌关,守将竟是黄飞虎之父黄滚,黄飞虎跪地哭诉纣王暴行,黄滚本欲尽忠商朝,见儿子决心已定,且恐株连满门,无奈开关放行,至青龙关,守将邓九公武艺高强,其女邓婵玉暗恋黄天化,暗中相助黄飞虎,邓九公感其忠义,最终归降,最后一关穿云关,守将陈梧乃陈桐之弟,欲为兄报仇,设下埋伏,黄飞虎识破计谋,斩陈梧于关前,终于带领家眷与部将成功抵达西岐,被周武王姬发封为“开国武成王”。

人物分析

黄飞虎是全剧的核心人物,其性格经历了从“忠君”到“反叛”的剧烈转变,前期,他是商朝的“护国武成王”,对纣王忠心耿耿,即便妹惨死、妻被害,仍念及君臣大义,试图通过“面君谏诤”解决问题;中期,在纣王的步步紧逼下,他彻底认清纣王的昏暴本质,发出“君不正,臣投外国;父不慈,子他乡”的呐喊,完成从“臣子”到“义士”的身份觉醒;后期,他率领家众闯关夺隘,展现出刚烈勇猛、重情重义的英雄气概,成为反抗暴政的象征。

其他人物各具特色:纣王作为暴君的代表,其荒淫无道与昏庸残暴是推动剧情发展的关键;妲己的阴狠毒辣,直接导致黄飞虎家破人亡;黄天化作为黄飞虎之子,武艺高强且忠孝两全,是父亲反叛的重要助力;邓九公、崇黑虎等义士的加入,则体现了“天下共击纣”的民心所向。

艺术特色

《反五关》作为京剧“靠把戏”,以武打和唱功并重,极具舞台表现力。

武戏设计:全剧五场“破关”戏是武打的核心,每关的战斗各具特色,如临潼关的“马战”,黄天化与张凤的枪法对决,展现“马上交锋”的激烈;穿云关的“夜战”,黄飞虎与陈梧的埋伏与反埋伏,突出“智勇双全”;青龙关的“文武带打”,邓婵玉的“彩球招亲”与武打穿插,增添戏剧趣味,武打中融入了京剧特有的“把子功”(如枪、刀、剑、戟的使用)和“毯子功”(如翻、跌、扑、滚),配合锣鼓经的节奏,营造出紧张刺激的战斗氛围。

唱腔与念白:黄飞虎的唱腔以西皮、二黄为主,通过【导板】【原板】【散板】等板式变化,展现其情感起伏,如在“闻噩耗”一场,用【二黄导板】“听罢言来泪满腮”抒发悲愤;在“反出朝歌”时,以【西皮快板】“君不正来臣投外国”表达决绝,念白则结合韵白与京白,既符合人物身份,又强化了戏剧冲突,如黄飞虎与父亲黄滚的“对念”,既体现父子情深,又凸显忠义两难的矛盾。

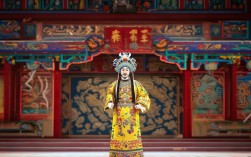

脸谱与服饰:黄飞虎的脸谱为“红脸”,象征忠勇刚烈,与纣王的“白脸”(奸诈)、妲己的“妖艳脸”(阴狠)形成鲜明对比,服饰上,黄飞虎前期身着“靠”(武将铠甲),展现其“镇边大将”的身份;反叛后“靠旗”斜插,象征打破束缚,凸显其“反叛者”的姿态。

历史背景与思想内涵

《反五关》虽取材于《封神演义》的虚构故事,却折射了封建社会中“君臣大义”与“民心向背”的深刻命题,商周之际,纣王暴政导致民不聊生,周武王“吊民伐罪”,成为历史必然,黄飞虎的反叛,并非简单的“背叛”,而是对“暴君”的反抗,对“仁政”的向往,体现了儒家“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想。

剧中“五关”的设置,既是地理上的障碍,更是黄飞虎心理上的考验——从“念旧情”到“明大义”,每关都是对“忠义”的重新诠释,最终黄飞虎投奔西岐,不仅是个人的选择,更是“天下归心”的象征,反映了民间对“有道伐无道”的认可与期盼。

五关详情表

| 关隘名称 | 守将 | 破关关键事件 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 临潼关 | 张凤 | 黄天化斩张凤,夺关 | 破“旧情关”,与过去决裂 |

| 潼关 | 陈桐 | 龙吉公主相助,破火龙驹,斩陈桐 | 破“妖术关”,借外力破敌 |

| 界牌关 | 黄滚 | 黄飞虎苦劝,黄滚无奈放行 | 破“亲情关”,忠义两全 |

| 青龙关 | 邓九公 | 邓婵玉相助,邓九公归降 | 破“人心关”,义士汇聚 |

| 穿云关 | 陈梧 | 识破埋伏,斩陈梧,终达西岐 | 破“生死关”,完成反叛大业 |

相关问答FAQs

Q:《反五关》中黄飞虎“反叛”的行为是否符合传统儒家“忠君”思想?

A:表面看,黄飞虎的反叛似乎违背了儒家“忠君”的核心,但剧中通过“君不正,臣投外国”的台词,将其行为置于“暴君”与“忠臣”的矛盾中,儒家虽强调“忠君”,但前提是“君为君,臣为臣”——若君主无道、残害忠良,则“君臣之义”已不复存在,黄飞虎的反叛,正是对“民为邦本”的坚守,是对“仁政”的追求,符合儒家“从道不从君”的深层思想,体现了传统道德中“义高于忠”的价值取向。

Q:京剧《反五关》为何能成为经典?其现代价值何在?

A:《反五关》的经典性源于三方面:一是戏剧冲突强烈,从“家破人亡”到“连破五关”,情节跌宕起伏,极具观赏性;二是人物塑造立体,黄飞虎的忠义刚烈、纣王的昏暴妲己的狠毒,形象鲜明,深入人心;三是艺术表现丰富,武打的激烈、唱腔的悲壮、脸谱的象征,集中体现了京剧“唱念做打”的综合魅力。

现代价值上,该剧不仅展现了京剧艺术的魅力,更通过“反抗暴政”“追求正义”的主题,传递了“正义终将战胜邪恶”的普世价值,对当代观众仍具有启示意义——面对不公与压迫,坚守良知、勇于反抗,是永恒的精神追求。