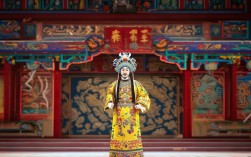

李鸣岩作为当代京剧老旦行当的代表性人物之一,其艺术生涯与京剧《打龙袍》的演绎深度绑定,堪称“以老旦立身,以《打龙袍》传世”,这位出生于1939年的京剧表演艺术家,自幼受家庭熏陶,后师从李金泉、李多奎等老旦泰斗,在继承传统的基础上融入个人理解,将《打龙袍》这一经典剧目打磨成老旦艺术的“教科书级”范本,不仅塑造了令人难忘的李妃形象,更推动了老旦行当在当代舞台的传承与发展。

李鸣岩的艺术积淀与老旦行当的深耕

李鸣岩的艺术成长路径,是老旦行当“唱念做打”综合能力的缩影,她嗓音宽厚洪亮,兼具李多奎派“脑后音”的穿透力与李金泉派“衰派”的细腻感,尤其擅长通过唱腔的抑扬顿挫传递人物内心,在数十年的舞台实践中,她深耕《钓金龟》《徐母骂曹》《遇后龙袍》等老旦重头戏,逐渐形成“以情带声,声情并茂”的表演风格——既注重老旦角色的“苍劲”,又不失女性的“柔韧”,尤其在老年人物的塑造上,既能展现年龄带来的身体局限,又能凸显身份赋予的气场与尊严。

这种艺术积淀为《打龙袍》的演绎奠定了坚实基础。《打龙袍》作为老旦“唱念做打”的集大成剧目,核心角色“李妃”(即“李后”)需历经青年、中年、老年三个阶段,尤其“打龙袍”一折,老年李妃流落民间多年,突然与亲生儿子相认,情绪需从隐忍、委屈到激动、悲愤层层递进,对演员的唱腔控制、念白节奏、身段表现力均是极大考验,李鸣岩凭借对老旦行当的深刻理解,将李妃这一角色塑造得有血有肉,既保留了传统剧目的程式化美感,又注入了符合当代审美的情感张力。

《打龙袍》的剧情脉络与老旦的艺术价值

《打龙袍》取材于古典小说《三侠五义》中的“狸猫换太子”故事,剧情围绕北宋仁宗身世之谜展开:李妃遭刘妃陷害,被郭槐设计诬陷产下妖孽,流落民间;陈琳救下李妃,将其收养;多年后,包拯陈州放粮,元宵节观灯时,李妃借“打龙袍”典故(仁宗以打龙袍象征惩罚不孝)向包拯诉冤,最终仁宗认母,刘妃、郭槐受到惩罚,全剧以“认母”为核心冲突,融合了宫廷权谋、母子亲情、伦理教化等多重元素,而老旦行当通过李妃这一角色,成为串联剧情的情感纽带。

在传统京剧行当中,老旦最初多为“配角”,如《杨门女将》中的佘太君、《四郎探母》中的佘太君,多为辅助剧情的功能性角色,但《打龙袍》将老旦推向“主角”位置,李妃从流落民间的老妇到身份尊贵的太后,其身份转变与情感跌宕,为老旦提供了展示“唱念做打”全面功力的舞台,尤其是“遇后”一折,李妃与包拯的对手戏,需通过大段的【二黄慢板】【原板】唱腔,讲述当年冤屈,念白则需结合京白(口语化)与韵白(规范化),既要体现老年女性的絮叨,又要保留太后的威仪,这种“文戏”与“戏文”的结合,极大提升了老旦行当的艺术地位。

李鸣岩在《打龙袍》中的演绎精髓

李鸣岩对《打龙袍》的演绎,并非简单复刻传统,而是在继承中创新,形成了独具特色的“李派”风格,具体而言,其艺术特色体现在唱腔、念白、表演三个维度:

(一)唱腔:苍劲中见醇厚,程式中藏真情

李鸣岩的唱腔以“宗李多奎,兼收并蓄”为根基,嗓音如“黄钟大吕”,既有老派的“膛音”与“立音”,又通过气口的巧妙运用,让唱腔更具层次感,在“打龙袍”核心唱段“龙车凤辇进皇城”中,她以【二黄导板】起腔:“龙车凤辇进皇城——”,导板部分高亢激越,似李妃压抑多年的情感喷薄而出;转入【回龙】“御街上来了我讨饭人”,速度放缓,音调低沉,通过“颤音”与“擞音”的交替,表现李妃流落民间的沧桑感;至【原板】“不由得哀家珠泪滚滚”,则用“擞音”模仿老妇哭泣的哽咽,字字含泪,声声带情,将李妃的悲愤与期盼表达得淋漓尽致,尤为值得一提的是,她在处理拖腔时,不追求“长而空”,而是根据情感需要收放自如,如“滚”字的拖腔,先抑后扬,似断非断,既保留了老派唱腔的韵味,又符合现代观众的听觉习惯。

(二)念白:口语化与韵白化的融合,身份与情感的统一

念白是老旦塑造人物的关键,李鸣岩的念白被誉为“有味儿的京片子”,在“遇后”一折中,李妃与包拯初次对话,念白以京白为主,语速缓慢,略带沙哑,如“老身姓李,人称李太后”,通过“老身”“太后”等自称,既点明身份,又暗含对包拯的试探;当包拯质疑其身份时,她转为韵白,念出“想当年,郭槐贼,定巧计,将我害,多亏了陈琳救我来”,节奏加快,字字铿锵,情绪从平静转向激动,展现李妃对往事的痛恨,这种“京白打底,韵白提神”的念白方式,既贴近生活,又不失戏曲的程式美,让观众在“听懂”的同时,更能感受到人物的情感波动。

(三)表演:身段为情服务,细节中见功力

老旦的表演需“衰中见稳”,既要体现老年人物的身体状态,又要保持角色的气场,李鸣岩在《打龙袍》中的身段设计,以“简练传神”为原则,李妃初次上场时,她手拄拐杖,脚步缓慢,微微佝偻,眼神却时而迷茫、时而锐利,通过“颤步”“晃肩”等细节,表现流落民间的艰辛;当仁宗认母后,她起身欲扑,却因年老踉跄,被宫女搀扶,这一“欲扑又止”的动作,既符合老年人体力不支的特点,又凸显了母子相认的激动,极具感染力,她在“打龙袍”一折中,手持龙头拐杖,以拐杖点地为节奏,配合唱腔的起伏,形成“唱中有做,做中有唱”的艺术效果,将道具与表演完美融合。

李鸣岩《打龙袍》的艺术传承与影响

李鸣岩对《打龙袍》的演绎,不仅是个人的艺术成就,更成为老旦行当传承的重要载体,她曾多次与京剧名家合作,如与于魁智、李胜素等共同演绎此剧,通过“名家合作”扩大剧目的影响力;她积极投身教学,将《打龙袍》的表演心得传授给年轻演员,如中国戏曲学院的学生、国家京剧院的青年老旦演员等,强调“老旦不是‘老旦’,是‘人物’”,鼓励年轻演员在掌握程式的基础上,深入理解人物内心。

从舞台效果来看,李鸣岩的《打龙袍》既有传统京剧的“古韵”,又有当代观众的“共情”,她塑造的李妃,不再是符号化的“太后”,而是一个有血有肉的“母亲”——她有被冤枉的委屈,有流落民间的苦难,更有见到儿子的喜悦与心酸,这种“人性化”的演绎,让《打龙袍》这一传统剧目在当代舞台焕发新生,也让更多年轻观众感受到老旦艺术的魅力。

李鸣岩在《打龙袍》中的表演艺术特色

| 表演维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 宗法李多奎派,嗓音宽厚洪亮,脑后音与擞音结合,拖腔收放自如 | 塑造李妃沧桑而坚韧的形象,唱腔情感饱满,极具穿透力 |

| 念白 | 京白与韵白融合,口语化表达身份,韵白强化情绪,节奏张弛有度 | 既贴近生活,又保留戏曲韵味,清晰传递人物心理变化 |

| 表演 | 身段简练传神,以颤步、晃肩等细节表现老年状态,道具(拐杖)与表演结合 | “衰中见稳”,通过细微动作展现人物情感,增强舞台感染力 |

| 情感表达 | 从隐忍到激动,从委屈到欣慰,层次递进,以情带声 | 突破传统老旦的“程式化”,赋予李妃人性化特质,引发观众共鸣 |

相关问答FAQs

问题1:李鸣岩演绎的《打龙袍》与其他老旦演员相比,有哪些独特之处?

解答:李鸣岩的《打龙袍》在继承李多奎、李金泉等老派艺术的基础上,形成了“情韵为先,细节制胜”的独特风格,其独特性主要体现在三方面:一是唱腔的“个性化处理”,她在保留老派“脑后音”苍劲的同时,融入个人嗓音的醇厚,拖腔更具流动性,如“龙车凤辇进皇城”一句,通过“气口”的细微变化,让唱腔如泣如诉;二是念白的“生活化表达”,她打破传统老旦念白的“刻板感”,将京白的口语化与韵白的规范性结合,如李妃诉冤时,既有老年女性的絮叨,又有太后的威仪,让观众“听得懂、有共鸣”;三是表演的“人性化塑造”,她不刻意追求“老态龙钟”,而是通过眼神、手势等细节,展现李妃的内心世界,如认子时的“欲扑又止”,既有母爱的本能,又有年老的无奈,让角色更具温度,她对“打龙袍”这一核心情节的处理,更注重“情”而非“戏”,通过情感的层层递进,让观众感受到母子亲情的真挚,而非单纯欣赏“打”的程式。

问题2:《打龙袍》为何能成为京剧老旦的经典剧目?它在老旦艺术发展中起到了什么作用?

解答:《打龙袍》能成为老旦经典,主要源于三方面原因:一是剧情的普世价值,其核心“母子相认”的故事,跨越时代与地域,容易引发观众的情感共鸣,善恶有报”的伦理观念,符合传统戏曲的教化功能;二是老旦行当的艺术展示,剧目对演员的“唱念做打”要求全面,李妃从流落民间的老妇到身份尊贵的太后,需通过唱腔、念白、身段的转变塑造人物,为老旦提供了展示全面功力的舞台;三是剧目的传承性,从清代京剧形成至今,《打龙袍》历经数代老旦演员的打磨,形成了相对固定的表演范式,同时又为演员提供了创新空间,如李鸣岩、王晶华等名家均在此剧中融入个人风格,使其常演常新。

在老旦艺术发展中,《打龙袍》起到了“里程碑式”的作用:它将老旦从“配角”推向“主角”,提升了老旦行当的艺术地位;通过李妃这一丰满的人物形象,证明了老旦不仅能演“老年女性”,更能承载复杂的情感与深刻的主题;剧目的传承过程也推动了老旦表演体系的完善,如唱腔的“擞音”运用、念白的“京白韵白结合”、身段的“衰中见稳”等技巧,均通过《打龙袍》的演绎得以规范和推广,成为老旦演员的必修课,可以说,《打龙袍》不仅是一部经典剧目,更是老旦艺术传承与发展的“活化石”。