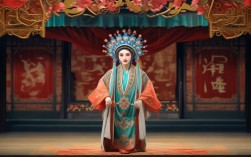

《铡刀下的红梅》作为一部经典的戏曲视频作品,以革命先烈刘胡兰的真实事迹为原型,通过戏曲艺术的独特魅力,将一位年轻共产党员在敌人铡刀面前坚贞不屈、视死如归的英雄形象生动地呈现在观众面前,这部作品不仅是对革命历史的深情回望,更是对红色精神的艺术传承,在视频传播的语境下,它跨越时空,持续引发观众的共鸣与思考。

从剧情来看,《铡刀下的红梅》以1940年代山西文水的抗日斗争为背景,讲述了年仅14岁的妇救会主任刘胡兰,面对阎锡山军队的残酷镇压,始终严守党的秘密,拒绝叛徒的诱惑,最终在铡刀下英勇就义的故事,视频戏曲通过紧凑的叙事节奏和强烈的戏剧冲突,将刘胡兰从日常的坚毅到生死关头的从容层层展现:开篇是她组织群众支援前线、站岗放哨的平凡身影,展现了革命者的初心;中段是敌人软硬兼施的逼问,她用“怕死不当共产党员”的铿锵话语回击,彰显了信仰的力量;高潮部分的“铡刀场景”,通过慢镜头与特写镜头的运用,将刘胡兰走向铡刀时的坚定眼神、从容步伐与漫天飞雪交织,营造出悲壮而崇高的氛围,让“红梅”的象征意义——在严寒中绽放、在牺牲中永生——深入人心,视频版本通过镜头语言的补充,比传统舞台演出更具视觉冲击力,例如用闪回交代刘胡兰的成长经历,用远景与近景的切换强化人物与环境的关系,使故事更具感染力。

在人物塑造上,视频戏曲《铡刀下的红梅》突破了“高大全”的革命叙事模式,让刘胡兰的形象更加立体丰满,她不仅是“生的伟大,死的光荣”的英雄,更是一个有血有肉的普通人:她会因为乡亲们的安危而担忧,会面对死亡时有过瞬间的犹豫,但最终信仰的力量让她战胜了恐惧,视频通过细节刻画强化了这种真实感:比如她为伤员包扎时颤抖却坚定的双手,与母亲告别时强忍的泪水,面对铡刀时整理衣襟的从容动作,这些细节让英雄的形象从历史符号回归到“人”本身,让观众感受到信仰并非遥不可及的口号,而是融入日常的坚守,反派的塑造也避免了脸谱化,敌军官的凶残中透着色厉内荏,叛徒的软弱中带着可鄙,这种对比更突出了刘胡兰精神的高度。

艺术特色方面,该剧作为豫剧现代戏的代表,充分发挥了戏曲唱、念、做、打的综合表现力,同时融入了现代视频制作的元素,唱腔设计上,既有豫剧高亢激越的传统韵味,又有符合现代审美的创新,比如刘胡兰的核心唱段《清清的河水蓝蓝的天》,以悠扬的旋律展现她对家乡的热爱,而《铡刀架在脖子上》则以急促的节奏和强烈的爆发力表现她的坚定信念,视频版本通过多机位拍摄和后期剪辑,将舞台表演的局限打破:刑场”一场,舞台上的单一场景被拓展为风雪交加的旷野,刘胡兰的独白与群众的群像镜头交叉剪辑,形成“天地英雄气,千秋尚凛然”的宏大意境,服装、道具和化妆也力求还原历史质感,刘胡兰的粗布衣衫、敌军的军装、铡刀的金属光泽,都在视频中呈现出真实的历史质感,让观众沉浸式感受革命年代的艰辛。

从传播效果看,视频戏曲《铡刀下的红梅》突破了剧场的时空限制,通过电视、网络平台等渠道广泛传播,让不同年龄、不同地域的观众都能接触到这部作品,在短视频时代,剧中的经典片段——如刘胡兰走向铡刀的慢镜头、铿锵有力的唱词——被大量剪辑传播,成为红色文化“破圈”的典型案例,年轻观众通过短视频平台感受到戏曲艺术的魅力,进而主动了解完整剧目;老年观众则在熟悉的旋律中重温革命记忆,两代观众通过这部作品形成情感共鸣,这种“老戏新传”的模式,不仅让红色经典焕发新生,也为传统戏曲的现代化传播提供了有益借鉴。

| 主要唱段 | 情感内涵 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《清清的河水蓝蓝的天》 | 表达刘胡兰对家乡、对和平生活的热爱,为后续的牺牲选择做情感铺垫 | 旋律舒缓悠扬,融入民歌元素,展现少女的纯真与对生活的热忱 |

| 《怕死不当共产党员》 | 直接回应敌人逼问,彰显共产党员的信仰坚定与革命气节 | 节奏明快有力,字字铿锵,通过高音区的反复强调,突出人物的不屈精神 |

| 《红梅赞》 | 升华主题,将刘胡兰比作“红梅”,象征革命精神在严寒中永不凋零 | 唱腔融合豫剧与歌剧元素,旋律激昂向上,结尾处拖腔绵长,余韵悠长 |

相关问答FAQs:

Q1:《铡刀下的红梅》与历史上的刘胡兰故事有哪些异同?

A1:相同之处在于,视频戏曲严格遵循了刘胡兰“年仅14岁加入中国共产党、担任妇救会主任、因叛徒出卖被捕、拒绝投降被铡死”的核心史实,以及“生的伟大,死的光荣”的历史评价,不同之处在于,戏曲在艺术加工上对情节进行了集中和强化:比如将历史中“敌人铡死村民试图逼迫刘胡兰屈服”的细节,提炼为“铡刀架在脖子上”的经典场景,增强戏剧冲突;同时通过唱段、独白等艺术手段,深入挖掘刘胡兰的内心世界,展现她对信仰的坚定、对亲人的不舍,使人物形象更具情感温度,这些改编既尊重历史真实,又符合戏曲“以情动人”的艺术规律。

Q2:视频版《铡刀下的红梅》对年轻观众有哪些吸引力?

A2:视频版通过多重创新拉近了与年轻观众的距离:一是视觉呈现上,运用现代拍摄技术(如慢镜头、特写、多机位切换)和舞台美术设计(如风雪、光影效果),让传统戏曲更具画面冲击力,符合年轻观众的视觉审美;二是内容表达上,注重挖掘人物的“人性化”细节,比如刘胡兰面对死亡时的心理挣扎,让英雄形象更接地气,引发年轻人的情感共鸣;三是传播渠道上,借助短视频平台、社交媒体等新媒体渠道,将经典唱段、高光片段碎片化传播,降低观看门槛,让年轻观众在“刷视频”的过程中自然接触并喜欢上这部作品,红色主题所蕴含的信仰力量、青春担当,也与当代青年的价值观高度契合,使其在精神层面产生吸引力。