京剧《昭君出塞》是中国传统戏曲中的经典剧目,取材于西汉时期“昭君和亲”的历史故事,以王昭君远嫁匈奴的经历为核心,展现了家国情怀、民族大义与女性命运的深刻主题,全剧通过紧凑的情节、鲜明的人物形象和丰富的艺术表现力,塑造了一位深明大义、勇于牺牲的和平使者形象,同时也折射出封建时代宫廷政治的复杂与民族关系的变迁。

故事背景设定在西汉汉元帝时期,北方匈奴内部分裂,其中呼韩邪单于归附汉朝,为表诚意,三次到长安朝觐,并请求娶汉女为妻,以结“和亲”之好,汉元帝为边疆安宁,决定选派宫女远嫁匈奴,深居冷宫的王昭君因不满宫廷的尔虞我诈、不愿再遭权臣摆布,毅然自愿请行,这一举动打破了宫廷中“女子无才便是德”的桎梏,也让她从一位默默无闻的宫女,走向了历史的前台。

全剧剧情以“离别”为主线,分为“深宫请行”“雁门辞别”“塞外和亲”三个核心段落,在“深宫请行”一幕中,王昭君面对汉元帝的犹豫和群臣的劝阻,展现出非凡的勇气与担当,她深知和亲关乎边疆安宁、百姓安危,虽明知塞外苦寒、前路未卜,仍以“国家为重,个人为轻”的决心挺身而出,这一情节不仅凸显了她善良、刚毅的性格,也暗含了对封建宫廷压抑人性的批判——唯有主动选择牺牲,才能在命运的泥沼中寻得一丝尊严。

“雁门辞别”是全剧情感的高潮,王昭君告别故土长安,行至雁门关外,眼前是“大漠孤烟直,长河落日圆”的苍凉景象,面对送行的汉元帝、故土亲人,她强忍悲痛,却难掩不舍;想到即将踏入陌生的匈奴部落,心中既有对未知的恐惧,更有对使命的坚定,此时的唱腔多以悲怆的二黄调为主,如“昭君离了长安地”,通过婉转悠扬的旋律,将她的思乡之情、离别之苦与远嫁的决心交织在一起,感人至深,剧中通过“马嘶风萧”“胡笳声咽”等舞台意象,营造出塞外的苍茫与悲壮,进一步烘托出人物内心的复杂情感。

“塞外和亲”一幕则展现了王昭君到达匈奴后的生活,她与呼韩邪单于相敬如宾,积极传播中原文化,劝单于与汉朝修好,促进了汉匈两族的经济文化交流与和平共处,这一情节超越了个人命运的悲欢,升华为对民族大义的颂扬,昭君不再是单纯的“和亲工具”,而是成为连接两个民族的纽带,她的形象也因此从“悲情女性”升华为“和平女神”,具有了超越时代的文化意义。

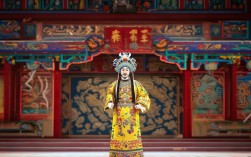

京剧《昭君出塞》的艺术特色鲜明,集中体现在唱腔、身段与服装道具的运用上,唱腔上,融合了西皮流水的明快与二黄慢板的深沉,既表现了昭君离乡时的悲凉,也展现了她肩负使命后的坚定;身段上,通过“趟马”“圆场”等程式化动作,生动再现了长途跋涉的艰辛,而“水袖功”的运用则细腻传递了人物的情感波动,如挥袖别离、掩面哭泣等,极具感染力;服装上,昭君从初入宫时的华丽宫装,到远嫁时的素雅胡服,色彩与款式的变化不仅象征着她身份的转变,也暗示了她心境的成熟与升华。

以下为《昭君出塞》剧情结构简表:

| 场景 | 主要事件 | 情感基调与意义 |

|---|---|---|

| 深宫请行 | 昭君自愿请行和亲 | 勇敢担当,家国情怀初显 |

| 雁门辞别 | 离别故土,行至雁门关 | 悲壮苍凉,离愁与决心交织 |

| 塞外和亲 | 与呼韩邪成婚,促进汉匈和好 | 坚定欣慰,民族大义升华 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《昭君出塞》中的昭君形象与历史记载有何异同?

A1:历史记载中,王昭君“入宫数岁,不得见御”,后因“掖庭令求行”而自愿和亲,性格描写较为简略;京剧在此基础上进行了艺术加工,强化了她的主动性与家国情怀,如通过“深宫请行”展现她对宫廷压迫的反抗,通过“雁门辞别”凸显她的情感深度,使形象更加丰满立体,两者核心一致——昭君自愿和亲,但京剧通过戏剧冲突与细节刻画,赋予了她更鲜明的性格特征与精神高度。

Q2:《昭君出塞》中“趟马”和“水袖”的表演有何象征意义?

A2:“趟马”是京剧表现骑马行进的程式化动作,通过演员的台步、马鞭运用和身段模拟,象征昭君长途跋涉的艰辛与路途的遥远;“水袖”则是传统戏曲中表达情感的重要道具,昭君在“雁门辞别”时,通过甩袖、掩袖、翻袖等动作,将内心的不舍、悲痛与坚定等复杂情感外化,既增强了表演的观赏性,也深化了人物形象的感染力。