戏曲,作为中华传统文化的瑰宝,其历史如同一幅绵延千年的长卷,从先秦的俳优百戏到近代的京剧改良,每一个“过去式”的节点都镌刻着时代的印记与艺术的嬗变,追溯戏曲的过往,不仅是梳理艺术形式的演变,更是观察社会文化变迁的窗口。

先秦时期,戏曲的雏形萌芽于原始乐舞与祭祀仪式。《吕氏春秋》记载的“葛天氏之乐”,三人操牛尾,投足以歌八阕,已具备歌舞表演的雏形,而周代的“俳优”则以滑稽讽谏为业,《史记·滑稽列传》中优孟衣冠的故事,展现了早期角色扮演的痕迹,此时的表演尚未脱离宗教与政治的附庸,却为戏曲的“扮演”特质埋下伏笔。

汉代,随着“百戏”的兴盛,戏曲的综合性初显端倪,汉代画像石中常可见“总会仙倡”的场景,融合了杂技、魔术、歌舞与简单情节,如《东海黄公》讲述人虎相斗的故事,已有“故事表演”的框架,百戏在宫廷宴饮与民间庙会中广泛流传,成为戏曲吸收多元艺术元素的土壤。

唐代,戏曲的角色分工与戏剧冲突进一步明确。“参军戏”以参军(被讽刺者)与苍鹘(讽刺者)的对话为核心,通过问答推动情节,如《踏摇娘》中丈夫醉酒殴妻,妻子且歌且诉,已具备初步的人物性格与悲剧色彩。“歌舞戏”如《兰陵王入阵曲》,通过面具与舞蹈表现历史故事,标志着戏曲表演从“叙事”向“扮演”的深化。

宋代,市民文化的崛起催生了戏曲的成熟形态。“杂剧”在勾栏瓦舍中形成固定结构:艳段(引子)、正杂剧(主体)、杂扮(,角色有末泥、副末、装孤等分工,孟元老《东京梦华录》记载的目连救母杂剧,已能连续表演多日,情节复杂,南方兴起的“南戏”以村坊小曲为基础,体制灵活,如《张协状元》用南曲演唱,标志着戏曲“南北分流”的开端。

元代,戏曲迎来第一个黄金时代,元杂剧在“四折一楔子”的体制下,以“一人主唱”的曲牌联套体为核心,关汉卿的《窦娥冤》通过窦天章的视角串联悲剧,王实甫的《西厢记》以崔莺莺与张生的爱情打破礼教束缚,展现了戏曲对社会现实的深刻关照,文人参与创作,使元杂剧兼具文学性与艺术性,成为“一代之文学”。

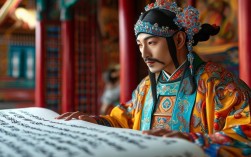

明清时期,传奇取代杂剧成为主流,昆山腔经魏良辅改良,水磨调细腻婉转,汤显祖的《牡丹亭》以“情”抗“理”,成为文人传奇的巅峰,此时地方戏蓬勃兴起,“花部”(弋阳腔、梆子腔等)以通俗语言与高亢唱腔冲击“雅部”(昆曲),乾隆年间“花雅之争”标志着戏曲从文人化向民间化的转向。

近代,社会变革推动戏曲改良,19世纪末,京剧在徽汉合流的基础上形成,程长庚、余三胜等老生开创“皮黄腔”体系,《定军山》等传统剧目与《新青年》倡导的“戏曲改良”运动结合,时装新戏如《潘金莲》尝试反映现实,戏曲在传统与现代的碰撞中寻求新生。

| 朝代 | 剧种/形式 | 艺术特征 | 代表剧目/人物 | 社会背景 |

|---|---|---|---|---|

| 先秦 | 乐舞、俳优 | 即兴表演,宗教祭祀色彩 | 《东海黄公》 | 祭祀文化,奴隶制社会 |

| 汉代 | 百戏 | 融合杂技、歌舞、简单情节 | 《总会仙倡》 | 经济繁荣,娱乐需求增长 |

| 唐代 | 参军戏、歌舞戏 | 角色分工,初步戏剧冲突 | 《踏摇娘》 | 开放包容,文化鼎盛 |

| 宋代 | 杂剧、南戏 | 固定结构,勾栏瓦舍表演 | 《目连救母》《张协状元》 | 市民阶层壮大,商品经济 |

| 元代 | 元杂剧 | 四折一楔子,一人主唱,曲牌联套 | 《窦娥冤》《西厢记》 | 文人地位低下,民族融合 |

| 明代 | 传奇(昆曲为主) | 体制宏大,水磨调,文人创作 | 《牡丹亭》 | 资本主义萌芽,文化繁荣 |

| 清代 | 花部、雅部 | 花部通俗,雅部精致,花雅之争 | 《桃花扇》 | 封建社会鼎盛,地方戏兴起 |

| 近代 | 京剧、改良戏曲 | 皮黄腔,融合地方戏,反映现实 | 《定军山》《潘金莲》 | 社会变革,西学东渐 |

戏曲的过去式,是一部从宗教祭祀走向世俗娱乐,从简单歌舞走向综合艺术,从文人案头走向民间舞台的演进史,每个时代的印记都融入其声腔、剧本与表演中,成为连接古今的文化密码。

FAQs

-

问:戏曲从雏形到成熟,经历了哪些关键艺术元素的演变?

答:戏曲的演变核心在于“综合性”与“戏剧性”的增强,先秦至汉代,从乐舞、百戏中吸收歌舞、杂技元素;唐代参军戏确立角色分工与对话冲突;宋代杂剧形成固定结构与角色体系;元代杂剧以曲牌联套体完善音乐体制;明清传奇突破一人主唱,板式变化体丰富唱腔;近代融合地方戏元素,形成京剧等成熟剧种,关键元素包括:角色分工、剧本结构、音乐体制、表演程式的逐步确立与完善。 -

问:为何说“花雅之争”是戏曲史上的重要转折点?

答:“花雅之争”(清代乾隆年间,花部指地方戏,雅部指昆曲)是戏曲从“雅文化”主导转向“俗文化”主导的转折点,雅部昆曲因文人化、精致化逐渐脱离大众,而花部弋阳腔、梆子腔等以通俗语言、高亢唱腔、贴近生活的题材赢得市民喜爱,这场竞争促使戏曲回归民间,为京剧等地方戏的崛起奠定基础,标志着戏曲艺术从贵族化、文人化走向平民化、世俗化,其社会功能与审美趣味也随之转变。