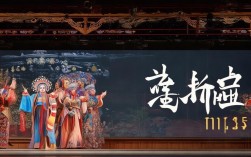

豫剧作为中原地区的代表性剧种,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的历史底蕴,塑造了众多经典人物形象,狸猫换太子》中的郭槐一角,尤其是“侧郭槐”全场戏,更是凭借其复杂的人物性格、跌宕的剧情冲突和精湛的表演艺术,成为豫剧舞台上的经典篇章,郭槐作为剧中刘妃的心腹太监,既是阴谋的执行者,也是封建宫廷权力斗争的牺牲品,“侧郭槐”专场通过对其内心世界与外在行为的细致刻画,将一个阴险狠毒又带有一丝悲剧色彩的反派形象刻画得入木三分,展现了豫剧塑造人物的深厚功力。

“侧郭槐”全场戏的核心在于通过关键情节展现郭槐性格的多面性与复杂性,从身份背景看,郭槐是刘妃从民间带入宫中的亲信,其命运与刘妃紧密相连,这既是他权力的来源,也是他无法摆脱的枷锁,在“拷寇珠”一场中,郭槐受刘妃指使,命宫女寇珠将狸猫换掉太子,寇珠因良心发现不愿从命,郭槐为掩盖罪行,以“违抗懿旨”为由严刑逼供,甚至用“烫刑”威胁,此时的郭槐,眼神中透着阴鸷,念白短促有力,配合拍桌、甩袖等动作,将一个仗势欺人、心狠手辣的爪牙形象展现得淋漓尽致,而“夜审郭槐”一场则进一步深化了人物层次,当包公设计让陈林(寇珠义父)假扮寇魂索命时,郭槐从最初的傲慢不屑,到惊恐不安,再到精神崩溃,唱腔从高亢的“豫东调”转为低沉的“豫西调”,配合颤抖的身段、躲闪的眼神,将一个作恶多端却内心空虚的反派在生死考验下的脆弱暴露无遗,这种从“恶”到“惧”的转变,并非简单的性格反转,而是对人性复杂性的挖掘——郭槐的狠毒源于对权力的依附,而他的恐惧则源于对正义的敬畏,这种矛盾性让角色摆脱了脸谱化的桎梏,更具艺术张力。

从表演艺术来看,“侧郭槐”专场充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的有机结合,在唱腔设计上,郭槐的唱段多以“二八板”“快二八”为主,节奏紧凑,旋律跌宕,如“郭槐闻听魂飞散”一段,通过高低音的对比、快慢节奏的变化,表现其内心的惊慌与绝望;念白方面,采用河南方言为基础,既保留了地域特色,又通过语气、语速的变化塑造人物,如拷问寇珠时,念白斩钉截铁、字字带狠,而面对“鬼魂”时,则结结巴巴、语无伦次,形成鲜明对比;身段表演上,郭槐作为太监,步态多含胸驼背、碎步轻移,配合捋髯(假髯)、甩袖、捂脸等动作,既符合身份特征,又增强了戏剧表现力,舞台调度与道具运用也为人物塑造增色不少,如“拷寇珠”场景中,昏暗的灯光、冰冷的刑具,营造出压抑的氛围,而“夜审”时烛光摇曳、烟雾缭绕的环境,则强化了鬼神降临的恐怖感,让观众直观感受到郭槐内心的煎熬。

“侧郭槐”专场之所以能成为经典,不仅在于其精湛的表演,更在于其深刻的文化内涵,郭槐的形象折射出封建宫廷中人性的扭曲——在权力的裹挟下,善良被泯灭,道德被践踏,他既是施暴者,也是制度的牺牲品,通过郭槐与寇珠、包公等人物的对比,剧作也彰显了“邪不压正”的传统价值观,传递了善恶有报的朴素理念,这种对人性与社会的深刻反思,让“侧郭槐”专场超越了单纯的“反派戏”,成为具有思想深度的艺术作品,也为豫剧现代戏的创作提供了传统借鉴。

相关问答FAQs

Q1:豫剧中“侧郭槐”专场与其他场次相比,在人物塑造上有何独特之处?

A1:“侧郭槐”专场的独特性在于其“聚焦式”人物塑造,相较于《狸猫换太子》中其他场次的多线叙事,该专场通过“拷寇珠”“夜审郭槐”等核心情节,集中展现郭槐从“作恶”到“崩溃”的全过程,深入挖掘其内心矛盾,传统戏曲中反派角色常被脸谱化,但“侧郭槐”通过唱腔、念白、身段的层次变化,呈现了郭槐的阴狠、依附、恐惧等多重性格,使其形象更加立体丰满,专场还注重“环境烘托”与“心理外化”,如通过刑具、烛光等道具,以及颤抖、躲闪等动作,将抽象的心理活动转化为具象的舞台表演,增强了人物的感染力。

Q2:现代观众欣赏“侧郭槐”专场时,应如何理解其历史背景与当代价值?

A2:“侧郭槐”专场的历史背景源于宋代“狸猫换太子”的民间传说,反映了封建宫廷中权力斗争的残酷与人性的异化,现代观众欣赏时,需将其置于特定历史语境中,理解郭槐的行为逻辑——他并非天生的恶人,而是封建等级制度和权力欲望的产物,当代价值则在于,剧作通过郭槐的悲剧警示世人:对权力的盲目追逐会导致人性的堕落,而正义终将战胜邪恶,专场中“善恶有报”“良知未泯”等主题,与当代社会倡导的道德价值观相契合,能够引发观众对人性、权力与责任的深层思考,展现出传统戏曲跨越时代的生命力。