《五娥征西》是中国传统戏曲中一部以女性集体英雄主义为主题的经典剧目,广泛流传于北方梆子腔系(如豫剧、秦腔、河北梆子等)及部分南方剧种(如越剧、川剧)中,该剧目脱胎于“杨家将”“薛家将”等传统抗辽/抗番题材,却独辟蹊径以“五娥姐妹”为核心,通过她们从闺阁少女到沙场女将的成长历程,塑造了一组性格鲜明、武艺高强的女性群像,既延续了传统戏曲“忠君爱国”的核心精神,又突破了性别桎梏,展现出女性在家国危难时的责任与担当。

故事背景设定在北宋仁宗年间,西夏国王举兵入侵,边关告急,朝廷奸臣当道,忠良遭贬,老将杨宗保(或虚构将领)因直谏被诬陷下狱,其五女(五娥)为洗刷父冤、保家卫国,毅然女扮男装,聚义乡里,组建“娥字军”,踏上了征讨西夏的征程,途中,她们历经磨难:智取黑风岭、血战葫芦谷、计收番将,最终大破西夏,救回父亲,凯旋而归,剧情融合了“家国情怀”“忠奸斗争”“姐妹情深”等多重元素,既有金戈铁马的战争场面,也有细腻动人的情感抒发。

五娥作为核心角色,各有特色,以下为五姐妹的详细信息:

| 姓名 | 身份 | 性格特点 | 武艺特长 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 大娥 | 长女,娥字军统帅 | 沉稳刚毅,有领导力,重情重义 | 精通枪法,善排兵布阵 | 挂帅点将《挂帅歌》,血战葫芦谷 |

| 二娥 | 次女,军师 | 足智多谋,冷静果敢 | 善用计谋,精通天文 | 智取黑风岭《观星叹》,番营诈降 |

| 三娥 | 三女,先锋官 | 勇猛直率,嫉恶如仇 | 善使双刀,骑术精湛 | 单骑救兄《战马嘶》,力擒番将 |

| 四娥 | 四女,粮官兼医官 | 心思细腻,温柔坚韧 | 善用暗器,通晓医术 | 巧运粮草《补天歌》,战地救伤兵 |

| 五娥 | 五女,斥候 | 机灵活泼,胆大心细 | 善使弓箭,轻功了得 | 探敌营《月下行》,夜袭西夏王帐 |

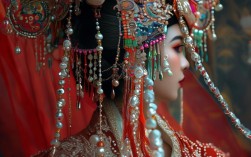

《五娥征西》在艺术呈现上融合了多种戏曲表现手法,极具特色,表演上,五娥角色多由“刀马旦”“武旦”应工,演员需兼具文戏的唱腔功底与武戏的身段技巧:大娥的“帅旦”风范通过稳健的台步、威严的眼神展现;二娥的“闺门旦”底色体现在唱腔的婉转与眼神的机敏;三娥至五娥则以“武旦”的翻打跌扑为主,尤其是“打出手”“靠旗功”等绝活,展现战场英姿,音乐上,北方剧种多采用高亢激越的梆子腔,如豫剧的“豫东调”,表现战场厮杀的激烈;南方剧种如越剧则融入柔美的“四工调”,在姐妹抒情时更显细腻,服装道具上,五娥的战袍多以红、蓝、黄、绿、紫五色区分,象征“五行相生”,靠旗上绣“娥”字,既统一又有辨识度;兵器则各具特色,大娥的丈八蛇矛、二娥的雌雄双股剑、三娥的日月双刀、四娥的袖箭、五娥的梨花枪,形成视觉上的丰富层次。

该剧目最突出的文化价值在于对传统“女性形象”的突破,在传统戏曲中,女性多被塑造成“闺阁佳人”或“祸水”形象,而《五娥征西》中的五娥,既是女儿、姐妹,更是统帅、战士,她们以“女性”身份承担起“保家卫国”的责任,打破了“男主外,女主内”的性别分工,剧目通过“五娥”的集体行动,强调了“团结协作”的重要性——大娥的决断需二娥的智谋辅佐,三娥的勇猛需四娥的后勤保障,五娥的机警为全军开路,体现了“众人拾柴火焰高”的集体主义精神,剧目中的“奸臣陷害”“忠良平反”情节,也折射出民间对“正义”的向往,以及对“清官政治”的朴素期待。

FAQs:

-

《五娥征西》与其他女性征西题材戏曲(如《穆桂英挂帅》《樊梨花征西》)有何不同?

答:区别主要体现在人物塑造和主题表达上。《穆桂英挂帅》以“穆桂英”单一英雄为核心,强调“巾帼不让须眉”的个体突破;《樊梨花征西》则侧重“爱情与家国”的平衡,樊梨花的“归唐”带有个人情感选择色彩;而《五娥征西》以“五姐妹”群像为主,通过不同性格、特长的人物分工,展现“集体力量”的重要性,主题更偏向“女性协作”而非个体英雄主义,且增加了“洗刷父冤”的家庭伦理线,使人物动机更具现实基础。

-

《五娥征西》中的“五娥”角色是否有历史原型?

答:目前学界普遍认为“五娥”是戏曲艺术虚构的人物组合,并无直接历史原型,其创作可能受到历史上“杨门女将”的启发(如佘太君、穆桂英等女性将领形象),但将“杨门”扩展为“五姐妹”,并赋予各自鲜明的性格与武艺,是戏曲艺术的再创造,这种虚构既满足了观众对“完美英雄群像”的想象,也通过“五”这个数字(象征“圆满”“和谐”)强化了剧目的吉祥寓意,体现了传统戏曲“源于历史,高于历史”的创作原则。