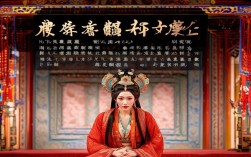

豫剧《焦裕禄》第三场以“风沙中的担当”为核心,聚焦兰考县遭遇特大风灾时,焦裕禄带领干部群众抗击风沙、探索治沙路径的艰难历程,生动诠释了共产党人“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的崇高精神。

开篇即是触目惊心的风灾场景:漫天黄沙呼啸而过,遮天蔽日,兰考县城外的村庄一片狼藉,茅草屋被沙土半掩,庄稼地被风沙席卷,村民们蜷缩在屋檐下,脸上写满绝望,焦裕禄顶着狂风徒步赶到现场,风沙迷得他睁不开眼,沙砾打在脸上生疼,他却第一时间查看村民房屋和庄稼受损情况,沙哑的嗓音反复问:“人有没有伤?粮食还能保住多少?”这一细节迅速将观众带入“三害”(风沙、盐碱、内涝)肆虐的苦难现实中,也为后续治沙行动的紧迫性埋下伏笔。

随着剧情推进,焦裕禄意识到仅靠救灾无法根治风沙,必须找到科学方法,他带领县委班子成员深入沙丘腹地调研,白天顶着烈日测量沙丘高度、记录风向风速,夜晚在煤油灯下绘制沙丘分布图,剧中通过一组对比展现治沙难度:年轻干部小张提出“用推土机铲平沙丘”,却被老农摇头否定——“铲了一层,风沙刮来又是一层,白费力气”;焦裕禄则蹲下身抓起一把沙土,对大家说:“风沙像野马,光靠蛮力不行,得给它套‘笼头——我听说咱县北边有个老农,用‘贴膏药扎针’的法子治沙,今天咱就去学!”这一情节既展现了干部群众的困惑与探索,也凸显焦裕禄“从群众中来,到群众中去”的工作方法。

“贴膏药扎针”的治沙方案成为本场高潮,焦裕禄带领大家拜访治沙能手,得知“贴膏药”是在沙丘上铺淤泥,“扎针”是在淤泥上种耐旱的泡桐树,但方案实施面临两大难题:淤泥从哪里来?树苗如何保证成活?焦裕禄当即拍板:“党员干部带头挖泥塘,树苗不够,咱们把自家院子里的苗挖出来!”剧中用一组蒙太奇展现干部群众的行动:焦裕禄亲自抡铁锹挖泥,手上磨出血泡也不肯停;村民把准备盖房的树苗送到集体苗圃;小张在日记本上写下“焦书记的肩膀,比沙丘还硬”,这一系列场景将“干群同心”的感人氛围推向高潮,也让观众看到:治沙不仅是人与自然的较量,更是党心与民心的凝聚。

第三场的结尾,兰考县首个治沙试点在沙丘上启动,焦裕禄站在刚栽下的泡桐树苗前,望着远方渐息的风沙,唱出“千难万险何所惧,只要心中有群众”的经典唱段,此时灯光渐亮,树苗在微风中轻轻摇曳,象征着希望已在苦难中生根发芽。

相关问答FAQs

Q1:第三场中焦裕禄坚持“贴膏药扎针”治沙方法,体现了他的哪些工作智慧?

A1:“贴膏药扎针”是焦裕禄“实事求是、因地制宜”工作智慧的集中体现,面对风沙这一“顽疾”,他没有盲目采用“铲沙”“填沙”等蛮力方法,而是深入调研、尊重群众经验,结合兰考“沙丘多、淤泥少、树苗缺”的实际情况,提出“短期固沙与长期绿化结合”的科学方案:“贴膏药”(铺淤泥)快速固定流沙,解决眼前问题;“扎针”(种泡桐)从长远固沙,发展经济(泡桐 later 成为兰考支柱产业),这一方法既立足现实,又着眼长远,充分展现了他尊重规律、科学决策的领导智慧。

Q2:第三场中焦裕禄与村民的互动如何体现他的“亲民”作风?

A2:焦裕禄的“亲民”作风体现在“身入”与“心入”的结合,风灾中,他不是坐在办公室听汇报,而是顶着狂风徒步到灾区,挨家挨户查看村民受损情况,用手擦去老人脸上的沙土,蹲下身和孩子说话;调研治沙方法时,他不是以“领导”身份发号施令,而是以“学生”姿态请教老农,认真记录“贴膏药扎针”的经验;面对村民的质疑(如“树苗能活吗?”),他没有回避,而是带头挖自家树苗、和大家一起栽种,用行动证明“干部带头,群众才跟得上”,这些细节让“亲民”不再是口号,而是可感可知的行动,展现了共产党人与群众“同呼吸、共命运”的血肉联系。