戏曲剧《花亭会》是中国传统戏曲中经典的才子佳人剧目,在越剧、豫剧等多个地方剧种中均有流传,以其曲折的剧情、鲜明的人物和细腻的情感表达,成为深受观众喜爱的经典之作,故事背景设定在古代,围绕书生高文举与妻子王金榜的悲欢离合展开,既有对爱情的忠歌,也蕴含对社会现实的批判,具有深刻的人文内涵。

剧情从高文举家贫写起,其父早逝,与母亲相依为命,幸得岳父王员外资助,高文举得以进京赶考,临行前,王员外之女王金榜与高文举在花亭定下婚约,赠以银两和信物,约定功成名就后必不相负,高文举不负众望,高中状元,却被当朝相国看中,欲招为婿,相国权倾朝野,以高母性命相胁,逼高文举写下休书,另娶相国之女,高文举虽无奈应允,却心系王金榜,终日郁郁寡欢,王金榜久未见丈夫音讯,只闻其高中状元却另娶他人,悲痛欲绝,便携带休书和当年信物,千里寻夫至相国府,历经周折,王金榜在相国府花园巧遇高文举,夫妻二人以信物相认,揭露相国父女的威逼利诱,在正直官员的帮助下,真相大白,恶人受到惩处,夫妻二人破镜重圆,花亭之约得以圆满。

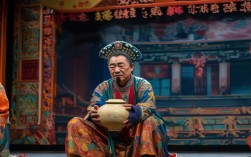

《花亭会》的艺术魅力不仅在于跌宕起伏的剧情,更在于其细腻的人物刻画和独特的舞台呈现,剧中人物性格鲜明:高文举既有文人的才情与忠义,也有面对权贵时的软弱与挣扎;王金榜则展现了古代女性的坚韧与智慧,她对爱情的执着和对丈夫的信任,成为全剧最动人的情感内核,在表演上,不同剧种各具特色:越剧版以“尺调腔”和“弦下腔”为主,唱腔婉转柔美,表演细腻含蓄,尤其擅长通过眼神和水袖功表现人物内心情感;豫剧版则唱腔高亢激昂,表演刚劲有力,通过夸张的身段和念白强化戏剧冲突,服饰道具也极具讲究,如王金榜寻夫时身着素衣,手持休书,既体现其悲苦处境,又与相国府的奢华形成对比;高文举的状元蟒袍与便服的切换,则暗示其身份与内心的矛盾。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|

| 高文举 | 书生/状元 | 忠厚、重情义 《花亭会·叹月》《认妻》 | |

| 王金榜 | 高文举之妻 | 坚贞、聪慧 《寻夫·哭亭》《对花亭》 | |

| 相国 | 朝廷重臣 | 专横、势利 《逼婚·斥子》 | |

| 王员外 | 王金榜之父 | 仁义、重情义 《送考·嘱托》 |

作为传统戏曲,《花亭会》之所以能历久弥新,在于其主题的普世性,它既是对“糟糠之妻不下堂”的传统道德的颂扬,也是对权贵阶层压迫的批判,更传递了“善恶有报”的朴素价值观,在舞台呈现上,无论是花亭定情的浪漫,还是相府寻夫的艰辛,抑或最终团圆的喜悦,都通过唱、念、做、打的有机结合,让观众在审美体验中感受情感的共鸣与道德的启示。

FAQs

-

《花亭会》在不同剧种中有什么差异?

答:《花亭会》在越剧、豫剧、黄梅戏等剧种中均有演绎,风格各有侧重,越剧版更注重抒情,唱腔婉转,表演细腻,如尹派小生演绎的高文举儒雅多情;豫剧版则强调戏剧冲突,唱腔高亢,表演粗犷,如常派花旦塑造的王金榜刚烈果敢;黄梅戏版贴近生活,唱腔质朴,更突出民间气息,不同版本的剧情细节、人物设置和舞台设计也有所调整,但核心情节和主题思想保持一致。 -

《花亭会》为什么能成为经典剧目?

答:其经典性主要体现在三方面:一是主题深刻,既有对忠贞爱情的歌颂,也有对社会不公的批判,能引发观众情感共鸣;二是人物鲜活,高文举的挣扎、王金榜的坚韧等形象立体丰满,具有跨越时代的生命力;三是艺术性强,唱腔优美,表演精湛,通过“花亭定情”“相府寻夫”“夫妻相认”等经典桥段,将戏曲的“唱念做打”完美融合,既有观赏性又有教育意义,因此得以代代相传。