王宝钏与薛平贵的故事是中国戏曲舞台上经久不衰的经典题材,尤以豫剧演绎版本广为流传,其忠贞烈女的形象与跌宕起伏的剧情深深打动着一代代观众,这一故事源于民间传说,在戏曲舞台上被不断丰富,豫剧以其独特的艺术魅力,将王宝钏的坚韧、痴情与悲壮刻画得淋漓尽致,成为豫剧传统剧目的代表之一。

故事发生在唐代,相国王允有三女,宝钏为次女,她在绣楼上抛绣球择婿,偏偏绣球打中寒门学子薛平贵,王允嫌贫爱富,坚决反对,宝钏却心意已决,与父三击掌断绝关系,毅然嫁入寒窑,与薛平贵过起清贫生活,不久,西凉犯境,薛平贵被征召入伍,远赴边关,王宝钏独守寒窑,苦度岁月,靠挖野菜、缝补衣物为生,一守便是十八年,期间,薛平贵在西凉立下战功,被招为驸马,却心系故土;而王宝钏在寒窑中苦等,拒不相从权贵,其忠贞感天动地,薛平贵归来,夫妻在寒窑相认,历经磨难终得团圆,但王宝钏因多年苦楚,身体早已垮掉,在团圆之夜含笑而逝,留下千古悲叹。

豫剧《王宝钏》在演绎这一故事时,充分展现了豫剧艺术的特色,豫剧以其高亢激越、朴实豪放的风格著称,王宝钏的唱腔设计上,既有表现悲愤激昂的“豫东调”,也有展现细腻柔情的“豫西调”,通过不同板式的转换,将人物内心的矛盾与情感层层递进地呈现,在《三击掌》一折中,宝钏与父亲王允决裂时的唱段,节奏明快,字字铿锵,表现出她反抗父权、追求爱情的坚定意志;而在《武家坡》一折中,夫妻相认时的对唱,则转为低回婉转,饱含十八年思念的辛酸与重逢的狂喜,声声催泪,让观众深切感受到人物命运的坎坷。

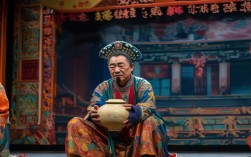

表演上,豫剧《王宝钏》注重生活化的细节刻画,王宝钏独守寒窑的情节中,演员通过挖野菜、缝补衣裳、倚门远望等动作,将人物的孤独、坚韧与期盼生动展现,尤其是“苦守寒窑十八年”的情节,演员通过眼神、身段的变化,将岁月的沧桑与内心的坚守融为一体,极具感染力,豫剧的“唱、念、做、打”在此剧中得到了全面体现,既有大段的唱功展示,也有细腻的表演程式,更有武戏的激烈场面(如薛平贵在边关的征战),形成了文武兼备的艺术特色。

音乐伴奏方面,豫剧板胡、梆子、锣鼓等乐器的运用,为剧情增色不少,板胡的高亢与梆子的急促,增强了戏剧冲突的紧张感;而在抒情段落,则以笛子、笙等乐器烘托氛围,使人物情感的表达更加饱满,服装道具上,王宝钏的“素衣荆钗”与相府的华丽服饰形成鲜明对比,既突出了人物的身份转变,也象征着她与封建礼教的决裂;寒窑的布景虽简单,却通过细节营造出艰苦的生活环境,让观众仿佛身临其境。

王宝钏这一形象之所以能在豫剧舞台上长盛不衰,不仅因其故事本身的戏剧张力,更因其中蕴含的文化精神,她代表着古代女性对爱情的忠贞、对命运的抗争,以及对封建礼教的叛逆,在传统社会背景下,王宝钏的选择无疑是大胆而勇敢的,她用自己的行动诠释了“贫贱不能移,威武不能屈”的品格,豫剧通过这一形象,不仅展现了传统艺术的魅力,也传递了中华民族忠贞、坚韧的价值观,至今仍具有深刻的现实意义。

当代豫剧舞台上的《王宝钏》在传承传统的基础上不断创新,年轻演员通过现代审美对人物进行再塑造,舞台设计、灯光音效等现代技术的运用,让这一经典剧目焕发出新的生机,但无论形式如何变化,王宝钏“苦守寒窑”的忠贞与“大团圆”背后的悲怆,始终是打动观众的核心力量,这也正是戏曲艺术穿越时空的魅力所在。

相关问答FAQs

问:豫剧《王宝钏》中,王宝钏的经典唱段有哪些?分别表现了人物怎样的情感?

答:豫剧《王宝钏》中,王宝钏的经典唱段众多,其中最著名的包括《三击掌》中的“老爹爹发怒气声声喊叫”,表现了她与父亲决裂时的悲愤与坚定;《武家坡》中的“指着西凉高声骂”,展现了她对丈夫的思念与对命运的控苦;《寒窑》中的“一十八年守寒窑”,则抒发了她独守空闺的孤独与忠贞,这些唱段通过豫剧特有的“豫东调”“豫西调”唱腔,将人物内心的矛盾、痛苦与坚韧刻画得入木三分,成为豫剧唱腔艺术的典范。

问:豫剧版《王宝钏》与其他剧种(如京剧、越剧)的版本相比,有哪些独特之处?

答:豫剧版《王宝钏》的独特之处主要体现在三个方面:一是唱腔风格,豫剧以“高亢激越、朴实豪放”著称,王宝钏的唱段中常融入大量“垛板”“快二八板”,节奏明快,情感表达更为直接强烈,这与京剧的“西皮流水”的婉转、越剧的“弦下腔”的柔美形成鲜明对比;二是表演特色,豫剧注重生活化与程式化的结合,王宝钏“挖野菜”“缝补衣裳”等动作更贴近生活细节,而“甩发功”“水袖功”等程式化表演则更具乡土气息;三是语言表达,豫剧以河南方言为基础,唱词与念白更具地方韵味,使人物形象更加鲜活真实,充满中原地域文化特色。