中国戏曲学院作为中国唯一一所独立设置的戏曲高等学府,自1950年建院以来始终以“传承戏曲艺术、培养戏曲人才、弘扬中华优秀传统文化”为核心使命,被誉为“中国戏曲高等教育的摇篮”,其核心价值体系不仅体现在对传统戏曲艺术的系统性保护与传承上,更彰显在立足传统、守正创新的教育实践中,形成了独特的办学定位、学科体系、人才培养模式及文化传承路径,为戏曲艺术的延续与发展提供了坚实支撑。

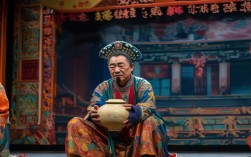

从办学定位来看,中国戏曲学院的核心在于“戏曲特色”与“高等教育的深度融合”,学院始终坚持“为党育人、为国育才”的初心,以“德艺双馨、继往开来”为人才培养目标,将戏曲艺术的专业性与高等教育的学术性有机结合,不同于综合类艺术院校的宽口径培养,学院聚焦戏曲领域,深耕京剧、昆曲、地方戏等传统剧种,形成了“教学实践演出一体化”的培养模式,强调“以戏促学、以演代练”,让学生在舞台实践中夯实专业基础,在传统剧目的复排与创新中理解戏曲文化的精髓,这种定位既坚守了戏曲艺术“口传心授”的传承规律,又融入了现代高等教育的规范化培养体系,确保了戏曲艺术在当代的有效延续。

学科建设是学院核心竞争力的集中体现,经过数十年的发展,学院构建了以戏曲表演为核心,涵盖戏曲导演、戏曲音乐、戏曲文学、舞台美术、戏曲艺术理论、新媒体艺术等多学科协调发展的学科体系,京剧表演与京剧器乐专业为国家级特色专业,昆曲表演与昆曲文学为国家级一流本科专业建设点,地方戏表演方向则涵盖了豫剧、越剧、川剧、晋剧等十余个剧种,形成了“一核多元”的学科布局,为清晰展示学科特色,可将其核心学科方向及培养目标归纳如下:

| 学科门类 | 核心专业方向 | 特色课程设置 | 传承重点 |

|---|---|---|---|

| 戏曲表演 | 京剧、昆曲、地方戏 | 唱腔、念白、身段、毯功、把子功 | 流派传承、经典剧目复排 |

| 戏曲导演 | 戏曲导演 | 戏曲导演基础、舞台调度、剧本分析 | 传统导演程式与现代舞台语汇结合 |

| 戏曲音乐 | 京剧器乐、作曲 | 京剧锣鼓、京胡演奏、戏曲作曲技法 | 乐队编制优化、传统曲牌创新 |

| 舞台美术 | 服装设计、灯光设计 | 戏曲服装纹样、传统舞台装置、数字化设计 | 传统美学与现代科技融合 |

| 戏剧影视文学 | 戏曲文学 | 戏曲史论、剧本创作、古典文学 | 经典剧目改编、戏曲IP开发 |

在人才培养方面,学院的核心在于“名师传艺”与“实践育人”的双轮驱动,学院汇聚了戏曲界各领域的顶尖艺术家与教育家,如京剧表演艺术家李维康、耿其昌,昆曲表演艺术家侯少奎、刘静敏等,他们不仅担任专业教师,更通过“名家工作室”“流派传承班”等形式,将毕生技艺与艺术经验倾囊相授,学院建立了“低年级打基础、高年级排大戏、毕业季演大戏”的实践教学体系,学生从入学起便参与舞台演出,在校期间平均每人参演剧目不少于10部,这种“以演促学、以赛促练”的模式,使学生既能掌握扎实的传统功底,又能适应舞台表演的实际需求,学院注重跨文化交流能力培养,通过“国际戏曲学院联盟”“中国戏曲国际推广基地”等平台,推动戏曲艺术走向世界,学生多次参与国际艺术节、海外巡演,成为传播中华文化的“友好使者”。

艺术传承与创新是学院永恒的核心命题,学院致力于传统戏曲的“抢救性保护”,系统整理濒危剧种与流派艺术,如组织老艺术家录制《中国戏曲经典唱腔库》,编纂《中国戏曲志》《京剧百科全书》等学术著作,建立戏曲数字博物馆,通过数字化手段保存珍贵影像与文献资料;学院鼓励“创造性转化”,支持师生创作新编历史剧、现代戏及戏曲题材影视作品,如京剧《大宅门》、昆曲《瞿秋白》、实验戏曲《王者俄狄》等,这些作品既保留了戏曲的“写意精神”与“程式美学”,又融入了现代表达手法,吸引了年轻观众的关注,实现了传统艺术的“青春化”表达。

师资队伍是学院核心发展的根基,学院现有教师中,80%以上具有高级职称,其中不乏“国家级非物质文化遗产代表性传承人”“全国中青年德艺双馨文艺工作者”“中国戏剧梅花奖得主”等荣誉获得者,学院通过“人才强校”战略,一方面引进海内外优秀戏曲人才,另一方面支持青年教师进修深造,形成了一支“老艺术家传帮带、中青年骨干教师挑大梁、青年教师后备军蓄力成长”的梯队式师资队伍,这种师资结构既保证了传统技艺的“原汁原味”,又注入了学术研究与艺术创新的活力。

社会服务与文化担当是学院核心价值的延伸,学院不仅是戏曲人才的培养基地,更是戏曲文化的研究中心、创作中心与传播中心,近年来,学院承担了国家社科基金艺术学重大项目“中国戏曲表演美学体系研究”,参与“戏曲进校园”“非遗传承人群研修计划”等公益项目,年均举办惠民演出百余场,覆盖观众数十万人次,学院与地方政府、院团合作,建立“产学研用”协同育人平台,如与国家京剧院、上海京剧院共建“实践教学基地”,为地方戏曲院团培养编剧、导演、舞美等专业人才,助力地方戏曲的振兴发展。

中国戏曲学院的核心在于以“传承戏曲文脉、培育时代新人”为根本,通过特色鲜明的学科体系、名师引领的师资队伍、实践导向的培养模式、守正创新的艺术实践,构建了集人才培养、艺术传承、学术研究、文化传播于一体的戏曲高等教育体系,在新时代背景下,学院继续坚守“戏曲姓戏”的初心,推动传统戏曲与现代生活的对话,为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展贡献着“国戏力量”。

FAQs

Q1:中国戏曲学院在全国戏曲院校中的独特优势是什么?

A1:中国戏曲学院的独特优势主要体现在三个方面:一是“唯一性”,作为全国独立设置的戏曲高等学府,其在戏曲领域的专业覆盖面最全、学科体系最完整,从表演、导演到音乐、舞美、文学等形成全链条培养;二是“名师资源”,汇聚了全国各剧种顶尖艺术家与非遗传承人,通过“口传心授”确保传统技艺的精准传承;三是“实践平台”,拥有“剧场实践中心”“戏曲数字博物馆”等一流设施,学生年均舞台演出机会超百场,实现了“学演结合”的无缝衔接。

Q2:戏曲专业学生如何平衡传统技艺学习与现代创新需求?

A2:学院通过“传统为基、创新为翼”的培养模式引导学生平衡二者关系:低年级以传统剧目、基本功训练为主,夯实“四功五法”等核心技艺,确保对传统的深刻理解;高年级则开设“戏曲编剧与导演”“戏曲与新媒体融合”等课程,鼓励学生参与新编戏创作、戏曲短视频制作等实践,将传统程式与现代审美、科技手段结合,如运用VR技术还原传统舞台场景、用流行音乐元素改编戏曲唱腔等,实现“守正”与“创新”的有机统一。