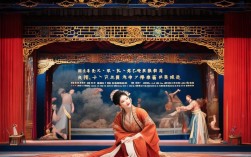

京剧《一捧雪》作为传统京剧经典剧目,自清代以来久演不衰,其以明代嘉靖年间严嵩父子专权的历史为背景,通过莫怀古一家因玉杯“一捧雪”引发的生死风波,塑造了一系列性格鲜明、特质突出的人物形象,所谓“主强”,既指剧中主要人物在命运洪流中展现的强大精神内核,也指剧情冲突中凸显的忠义、气节与人性力量,这种“强”并非简单的武力对抗,而是植根于传统伦理与人格坚守的复杂呈现,让故事在悲怆中透出壮烈,在奸佞中照见光明。

剧情概览:玉杯风波中的忠奸博弈

《一捧雪》的故事始于莫怀古偶然获得一件稀世珍宝——一捧雪玉杯(杯中盛雪,经久不化,故名),他本欲献予权倾朝野的严嵩父子以攀附权贵,却在途中被家仆莫成劝阻,认为此杯乃不祥之物,易招祸端,然而莫怀古未听劝告,携杯入京,却被严世蕃看中,严世蕃强索不成,便勾结莫怀古的仇人汤勤——汤勤曾因犯事被莫怀古宽恕,却反生诬告之心,向严世蕃揭发莫怀古私藏“禁物”,实则是欲借严党之手报复。

严世蕃借此罗织罪名,命人搜捕莫怀古,莫怀古在家仆莫成的帮助下连夜逃亡,却仍被追兵赶上,危急关头,莫成毅然决定替主赴死,莫怀古得以侥幸逃脱,莫成死后,其子莫吴(一说莫成子名莫吴,不同版本有异)为父伸冤,戚继光(剧中为虚构的正义将领)得知真相后,愤而严惩汤勤,最终为莫家沉冤得雪,严氏父子的奸恶行径也由此暴露,全剧以“一捧雪”为线索,串联起忠奸对立、生死抉择,展现了明代官场的黑暗与民间道义的坚守。

主要人物的“强”之体现:精神内核的多维呈现

剧中主要人物的“强”,并非单一维度的强势,而是各自在立场、性格、伦理驱动下的力量彰显,既有忠义的坚韧,也有奸佞的诡谲,更有气节的凛然,以下通过表格梳理主要人物的“强”之特质:

| 人物 | 特质定位 | 具体表现 | 意义指向 |

|---|---|---|---|

| 莫怀古 | 忠义之“强” | 面对严嵩强索,虽曾攀附却知错能改;逃亡途中不牵连他人,最终隐姓埋名保全气节。 | 体现了士大夫阶层在乱世中对“忠义”的坚守,虽有软弱,但底线不破。 |

| 莫成 | 义仆之“强” | 为主赴死,无怨无悔;临死前仍劝莫怀古“保全性命,以全忠义”,将“义”置于生死之上。 | 传统伦理中“忠义报主”的极致体现,底层小人物的精神高度超越身份局限。 |

| 戚继光 | 正义之“强” | 不畏严嵩权势,明察秋毫,严惩汤勤,为莫家昭雪;以军法为剑,维护朝纲法度。 | 将帅之“强”不仅在于武力,更在于刚正不阿、惩奸除恶的担当,是正义力量的化身。 |

| 汤勤 | 奸佞之“强” | 为攀附权贵构陷恩人,手段狠毒;被戚继光审讯时仍狡辩抵赖,至死不认错。 | 反面人性的“强”,凸显奸佞之徒的诡诈与顽固,反衬忠义的珍贵。 |

莫怀古:从“攀附”到“坚守”的忠义觉醒

莫怀古的“强”并非与生俱来,而是在命运跌宕中逐渐觉醒,他最初献玉杯给严嵩,本质是士人阶层对权势的妥协,甚至带有投机心理,此时的他并非“强者”,而是乱世中的普通人,然而当严世蕃强索、汤勤告发,他意识到自己已卷入生死漩涡,此时他选择逃亡,并非懦弱,而是不愿牵连家人的本能,真正让他“强”起来的,是莫成的牺牲——家仆以性命换他生路,这份“义”让他幡然醒悟:真正的“忠义”不是对权贵的谄媚,而是对良知的坚守,最终他隐姓埋名,远离朝堂,看似“退”,实则是以另一种方式坚守气节,完成了从“懦弱士人”到“忠义坚守者”的转变。

莫成:小人物的精神史诗

莫成的“强”是全剧最动人的力量,作为家仆,他本可置身事外,却主动替主赴死,这份“义”超越了主仆身份,升华为对“善”的守护,剧中莫成替死前有一段经典唱腔,如“替大人死死无怨,含笑九泉在黄泉”,字字泣血,却无半分犹豫,他的“强”不在于能力,而在于人格——他深知“忠义”二字的重量,也明白自己的牺牲能保全莫家血脉,这种“舍生取义”的选择,让底层小人物的形象熠熠生辉,成为传统戏曲中“义仆”形象的典范。

戚继光:将帅之“强”在于正义担当

戚继光的“强”是典型的“外儒内刚”,作为朝廷将领,他手握军权,却从不滥用权势;面对严嵩的威压,他不为所动,坚持“王子犯法与庶民同罪”,当莫吴为父伸冤时,他没有因严嵩的权势而退缩,而是深入调查,最终以“军法处置”严惩汤勤,为莫家昭雪,他的“强”是权力与正义的结合,展现了传统社会中“清官”与“良将”的双重担当,让观众看到黑暗中的一丝光明。

汤勤:奸佞之“强”的反面警示

汤勤的“强”是人性阴暗面的极致,他曾是莫怀古的“恩人”(莫怀古曾救他于危难),却因个人恩怨攀附严嵩,构陷恩人;他手段毒辣,甚至不惜牺牲无辜生命来满足私欲;即便面对戚继光的审讯,他仍狡辩抵赖,至死不认错,这种“强”并非美德,而是奸佞之徒的诡诈与顽固,他的存在,既推动了剧情冲突,也反衬出忠义的可贵——正是因为有汤勤这样的“恶”,莫怀古、莫成、戚继光的“善”才更显珍贵。

艺术特色:以“强”为魂的戏曲表达

《一捧雪》的“强”不仅体现在人物塑造上,更通过京剧的艺术形式得到强化,在表演上,莫成替死的“大悲调”、戚继光审案的“黑头”唱腔,都通过高亢激昂的旋律展现人物的“强”;在程式上,莫成逃亡时的“圆场”、戚继光持剑怒斥的“亮相”,通过夸张的身段动作凸显人物的内心力量;在脸谱上,汤勤的“小花脸”(丑角)谄媚狡诈,戚继光的“净角”刚正威严,色彩与人物性格的“强”高度契合,这些艺术手法共同作用,让“强”的精神内核通过戏曲的“唱念做打”深入人心。

文化内涵:“强”背后的传统价值观

《一捧雪》的“主强”,本质上是传统儒家价值观的艺术化呈现。“忠义”(莫怀古、莫成)、“气节”(莫怀古隐姓埋名)、“正义”(戚继光惩奸除恶),这些价值观在封建社会士大夫阶层中具有重要地位,而剧中人物对这些价值观的坚守,正是“强”的来源,即便在当代,这种“强”仍具有启示意义:面对诱惑时的坚守、面对不公时的担当、面对生死时的抉择,这些精神力量永远值得铭记。

相关问答FAQs

Q1:《一捧雪》中莫成替死的情节为何能成为经典?

A1:莫成替死的情节之所以成为经典,首先在于其强烈的戏剧冲突——小人物为主赴死,打破了“主贵仆贱”的传统观念,让“义”超越身份,极具感染力;其次在于人物塑造的立体性,莫成并非盲目愚忠,而是主动选择,他的唱腔与表演(如临死前的从容与悲怆)将“舍生取义”的精神具象化,让观众产生强烈共鸣;最后在于其文化内涵,这一情节集中体现了传统伦理中“忠义报主”的价值观,是戏曲“寓教于乐”功能的典范,因此历经百年仍被传唱。

Q2:京剧《一捧雪》中的“强”与当代价值观有何关联?

A2:《一捧雪》中的“强”与当代价值观在多个维度上契合:莫怀古的“坚守气节”对应当代社会对“诚信”“底线”的重视;莫成的“舍生取义”映射着“见义勇为”“责任担当”的道德追求;戚继光的“惩奸除恶”则体现了“公平正义”“法治精神”的核心价值,虽然时代背景不同,但剧中人物对“善”的坚守、对“恶”的反抗、对“义”的践行,这些精神内核与当代社会主义核心价值观中的“和谐”“公正”“诚信”“友善”等理念高度一致,为当代人提供了精神滋养。