“借东风”是中国传统京剧中的经典剧目,属于传统三国戏中的核心折子戏,出自《三国演义》“诸葛亮草船借箭”“周瑜打黄盖”“庞统献连环计”等赤壁之战的情节链条,常作为《群英会》的续篇单独演出,是展现诸葛亮智谋与胆识的代表作之一。

剧情背景与梗概

故事发生在东汉末年,曹操率八十万大军南下,孙权与刘备组成联军抗曹,两军对峙于赤壁,周瑜定下火攻之计,需借助东南风才能火烧曹营战船,但时值隆冬,多刮西北风,周瑜因此忧心成疾,诸葛亮观天象知东南风将至,却未点破,反以“祈东风”为由,在南屏山筑七星坛作法,坛上,诸葛亮披发仗剑,步罡踏斗,口中念念有词;坛下,周瑜派徐盛、丁奉暗察,见坛上“风起云涌”,信以为真,待东风乍起,诸葛亮立即离坛,赵云接应,返回江东大营,周瑜既佩服其智,又忌惮其才,派丁奉、徐盛追杀,却被诸葛亮预先安排的关羽拦下,联军借东风火攻曹营,奠定赤壁之战胜局。

人物形象与行当特点

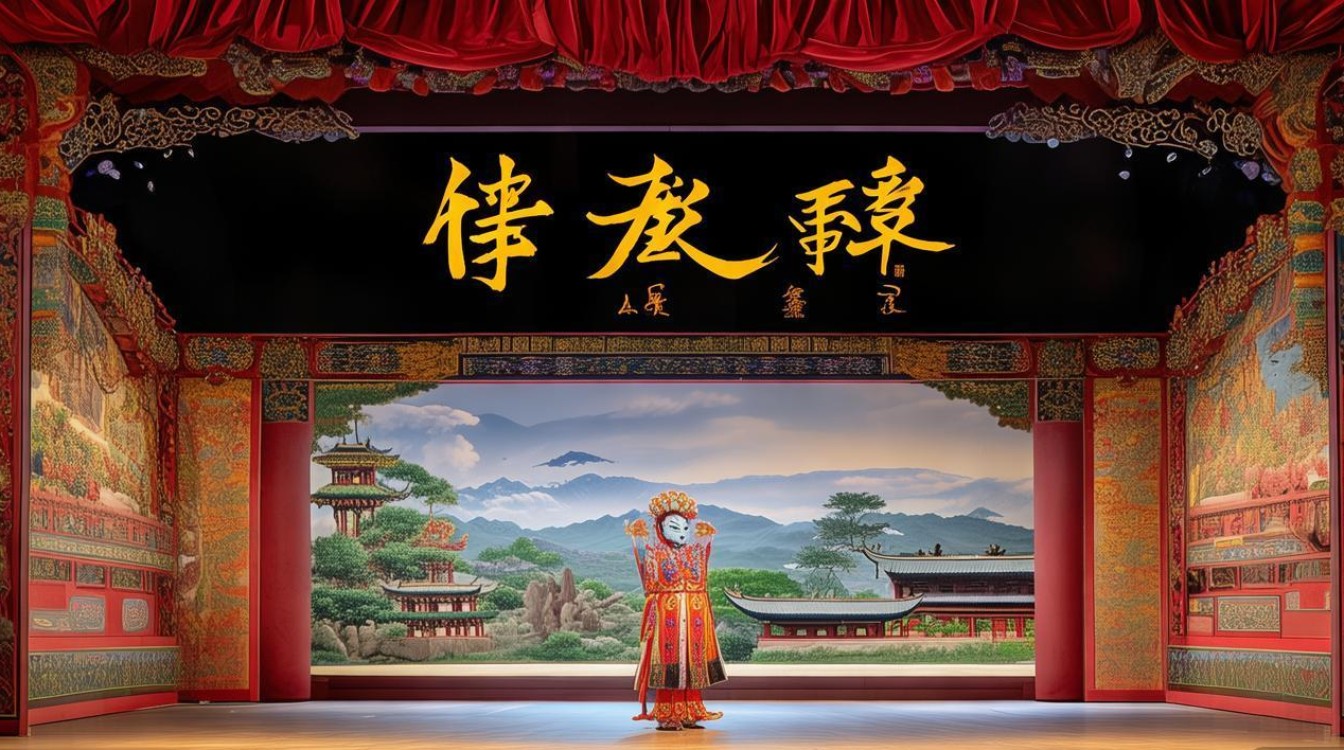

剧中核心人物诸葛亮由老生行当扮演,唱腔苍劲沉稳,身段飘逸洒脱,突出其“智绝”形象,其唱段以西皮唱腔为主,如“七星坛上卧龙登,八卦阵中巧用兵”等,节奏明快,展现诸葛亮成竹在胸的从容;作法时的“踏罡步斗”动作,融合了武生的身架与文生的儒雅,辅以羽扇、八卦道袍等道具,塑造出“多智而近妖”的军师形象。

周瑜由小生行当(或武生)扮演,唱腔高亢激越,身段挺拔英武,既展现其“雄姿英发”的儒将风范,又通过“望江兴叹”“咬牙切齿”等细节,体现其“既生瑜,何生亮”的嫉妒与不甘,鲁肃则以老生应工,唱腔朴实诚恳,作为“和事佬”串联剧情,反衬周瑜的急躁与诸葛亮的沉稳。

艺术特色与舞台呈现

《借东风》的舞台艺术极具象征性与程式化,七星坛以简约布景呈现,通过演员的“虚拟动作”营造“呼风唤雨”的意境:诸葛亮执剑指天,象征引风;众道童围绕坛台旋转,模拟风云汇聚;风声效果配合锣鼓点(如“急急风”),增强戏剧张力。

唱腔设计上,诸葛亮的唱段以“西皮原板”“西皮流水”为主,旋律起伏如行云流水,既表现天文地理的精通,又暗藏对周瑜的试探;周瑜的唱段则多用“西皮导板”“西皮散板”,节奏由缓转急,展现其情绪从焦虑到震怒的变化,剧中“借风”后的“水战”场面,通过“走边”“翻跳”等武打程式,以虚写实,让观众在想象中感受火攻的壮阔。

历史渊源与传承发展

《借东风》的故事原型出自《三国演义》第四十九回“七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火”,但京剧对其进行了艺术化加工:强化了诸葛亮“神机妙算”的戏剧性,弱化了原著中“借风”可能源于气象观察的科学解释,使其更具神话色彩。

该剧自清代形成以来,历经谭鑫培、马连良、李和曾等名角打磨,成为京剧老生行的“必修戏”,马派传人张学津、朱强等人的演绎,更突出了诸葛亮“智”与“儒”的统一,使人物形象立体丰满,现代舞台上,该剧常作为“三国戏”的代表作,既在传统戏台上呈现,也通过电影、纪录片等形式传播,成为京剧艺术的经典符号。

相关问答FAQs

Q1:《借东风》与《群英会》是什么关系?为什么常连演?

A:《借东风》是《群英会》的续篇。《群英会》主要展现周瑜与曹操的隔江斗智(如蒋干盗书、黄盖诈降),而《借东风》聚焦“借风”这一关键转折,两剧剧情连贯,人物统一(如周瑜、诸葛亮、鲁肃贯穿始终),连演可完整呈现“赤壁之战”中“计谋实施—东风助力—火攻成功”的核心链条,观众既能感受周瑜的“谋”,又能领略诸葛亮的“智”,戏剧冲突层层递进,因此成为传统京剧的经典“对儿戏”。

Q2:诸葛亮“借东风”是真实历史还是艺术虚构?

A:艺术虚构为主,但有历史原型,正史《三国志》仅记载“时东南风急”,未提诸葛亮作法;而《三国演义》为塑造其“智绝”形象,将其演绎为“设坛借风”,诸葛亮通晓天文地理,可能通过观察云雾、气候预判风向(如长江中游冬季偶有“反季节风”),但京剧将其神化为“作法”,既增强了戏剧观赏性,也体现了民间对智者“近乎神”的想象。