戏曲舞台上,杨家将的故事始终是经久不衰的经典,而《金沙滩》作为其中最具悲壮色彩的选段之一,以“血战金沙滩”为核心,浓缩了杨家将“忠君报国、舍生取义”的精神内核,这一选集并非单一剧目,而是不同剧种对同一历史事件的艺术演绎,通过戏曲特有的唱、念、做、打,将杨继业率七子出征、被困两狼山、最终碰碑殉国的惨烈场景,转化为震撼人心的舞台传奇。

故事背景与剧情

《金沙滩》的故事取材于北宋杨家将抗辽的历史原型,聚焦杨家父子在金沙滩战役中的悲壮命运,剧情以宋太宗御驾征辽为开端,杨继业(令公)率七子(延平、延定、延光、延辉、延昭、景、嗣)随军出征,辽国设下“金沙滩”埋伏之计,佯装败退引诱宋军深入,杨继业早有察觉,却因奸臣潘仁美掣肘,被迫冒险行军,两军交战时,杨家七子奋勇杀敌,大郎杨延平为保护宋宗王(化装成太宗),替主而死;二郎杨延定力战辽将,被马踏身亡;三郎杨延光突围时被乱刀砍杀;四郎杨延辉被俘后流落辽邦;五郎杨延昭杀出重围后出家为僧;七郎杨延嗣因潘仁美不发援兵,被万箭穿心,杨继业率残部退至两狼山,粮尽援绝,在李陵碑前碰碑殉国。

这一剧情的核心冲突,不仅是宋辽两军的军事对抗,更是杨家将“忠君”与“奸佞误国”的悲壮矛盾,七子战死、令公殉国,将“一门忠烈”的悲剧性推向极致,也成为戏曲舞台上最具冲击力的“忠义”符号。

艺术特色解析

《金沙滩》选集的艺术魅力,在于其将历史真实与戏曲虚构深度融合,通过程式化表演与情感宣泄,塑造出鲜活的人物群像。

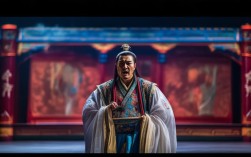

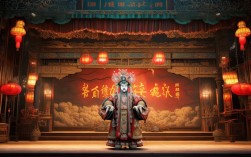

人物塑造的立体性是《金沙滩》的首要特色,杨继业作为核心人物,舞台形象始终贯穿“忠勇”与“悲愤”的双重气质,在《碰碑》一折中,老生演员通过苍劲的唱腔(如京剧“叹杨家秉忠心大宋扶保”的西皮慢板)、苍凉的身段(如抚碑、咳嗽、踉跄),将老令公“力尽粮绝、报国无门”的绝望表现得淋漓尽致,七子的形象虽各有侧重,却均以“忠”字贯穿:大郎的“替主尽忠”、二郎的“力战殉国”、七郎的“惨遭奸害”,通过不同行当的表演(如大郎的净角扮相、七郎的武生扮相),形成“群像式”的悲剧张力。

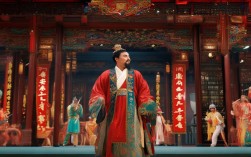

唱腔设计的戏剧性强化了情感冲击,不同剧种根据自身音乐特点,赋予《金沙滩》独特的声腔表达,如京剧以“西皮”“二黄”为主板,杨继业的唱腔高亢悲凉,如“金沙滩上血成河”的流水板,节奏急促,再现战场惨烈;晋剧则擅用“苦音”拖腔,佘太君在《祭灵》一折中的“见灵牌不由人泪如雨下”,以婉转凄楚的唱腔,将失子之痛与国仇家恨融为一体;河北梆子的“梆子腔”则更具爆发力,“七郎八虎闯幽州”的唱段,通过板式变化(由导板到垛板),展现杨家将的勇猛与悲愤。

武打场面的象征性是《金沙滩》的舞台亮点,不同于单纯追求打斗技巧的武戏,这里的武打设计更注重“叙事性”与“象征性”,如“七郎搬兵”一折,通过翻扑、跌扑等动作,表现七郎突围的艰难;杨继业“大战金沙滩”的枪花、对刀,则通过“慢动作”处理,凸显老令公虽年迈却仍勇猛的悲壮,而“七郎被乱箭射死”的场景,更以“箭衣”“箭袖”等道具,配合“僵尸”“吊毛”等技巧,将惨烈场面转化为极具冲击力的视觉符号。

经典版本概览

不同剧种对《金沙滩》的演绎各具特色,以下为部分经典版本的对比:

| 剧种 | 代表剧团/演员 | 核心选段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 李和曾(饰杨继业) | 《碰碑》《托兆》 | 唱腔苍劲,身段稳健,以“老生靠把功”展现杨继业的老将与忠臣双重身份。 |

| 晋剧 | 丁果仙(饰杨继业) | 《金沙滩》《血战金沙滩》 | 念白铿锵,唱腔融入山西梆子“苦音”,悲凉感极强,尤擅表现人物的“忠而见疑”。 |

| 河北梆子 | 银达来(饰杨七郎) | 《七郎搬兵》《射七郎》 | 高亢激越,武打火爆,“靠旗功”“翎子功”突出,七郎的勇猛与惨烈形成强烈对比。 |

| 豫剧 | 唐喜成(饰杨六郎) | 《六郎挂帅》《破洪州》 | 唱腔朴实,贴近生活,以“红生”扮相塑造杨六郎“承父志、抗辽兵”的成熟形象。 |

文化传承与当代价值

《金沙滩》作为戏曲经典,其价值不仅在于艺术形式的精湛,更在于其承载的文化精神,从明清时期的《杨家将演义》到现代戏曲舞台,金沙滩的故事始终传递着“忠义”为核心的价值观——杨家将“为国杀敌、死而不悔”的精神,成为中华民族集体记忆中的重要符号。

当代戏曲院团通过创新改编,让《金沙滩》焕发新生,如国家京剧院推出的新编京剧《金沙滩》,在保留传统唱段的基础上,融入现代舞台技术(如多媒体投影展现战场全景),通过“虚实结合”的舞美设计,增强历史厚重感;地方剧种则通过“进校园”“非遗展演”等形式,让年轻观众感受戏曲魅力。《金沙滩》的故事还被改编为影视剧、动画等,成为跨文化传播的经典IP。

相关问答FAQs

Q1:历史上的金沙滩战役与戏曲《金沙滩》有何区别?

A1:历史上的金沙滩战役(或称陈家谷之战)发生于北宋雍熙三年(986年),杨业(杨继业)因监军王侁逼迫,孤军深入,被辽军伏击,最终被俘绝食而亡,戏曲《金沙滩》在历史基础上进行了艺术加工:一是将战役地点虚构为“金沙滩”,增强戏剧冲突;二是虚构“七子出征”情节,突出“一门忠烈”的悲壮;三是将杨业之死归因于“奸臣潘仁美不发援兵”,强化“忠奸对立”的主题,使故事更具戏曲张力。

Q2:不同剧种的《金沙滩》表演中,杨继业的扮相有何不同?

A2:杨继业的扮因剧种而异,但核心均为“老生靠将”(武老生),京剧中的杨继业头戴“帅盔”,面挂“黑三髯”,身穿“白靠”(象征忠贞),手持“马鞭”或“枪”,突出“老将”的威严与悲壮;晋剧中的杨继业则更注重“苍老感”,面部妆容略带“皱纹”,靠旗较小,唱腔中多“咳嗽”“颤抖”等细节,表现其年老力衰仍坚持征战;河北梆子的杨继业靠旗高耸,色彩浓烈,动作幅度较大,凸显其“勇猛”与“悲愤”并存的性格。