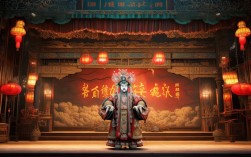

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、质朴豪放的艺术风格深受中原儿女喜爱,而在当代豫剧传承发展的版图中,著名豫剧表演艺术家王艳及其代表剧目《五风岭》无疑是一抹亮色,王艳作为河南豫剧院青年团的领衔演员,主攻闺门旦、花旦,师承常香玉弟子虎美玲等名家,在继承传统的基础上融入个人理解,形成了扮相端庄、嗓音清亮、表演细腻的艺术特色,其主演的《五风岭》《大祭桩》《穆桂英挂帅》等剧目,既保留了豫剧的“中原韵”,又注入了新时代的审美活力,成为连接传统与当代的桥梁。

《五风岭》作为豫剧传统经典剧目,取材于民间传说,讲述了唐代名将罗成与少女金瓶在五风岭相遇、相知,历经误会与磨难终成眷属的故事,全剧以“情”为线,以“武”为骨,既有才子佳人的儿女情长,也有家国情怀的英雄气概,剧情跌宕起伏,矛盾冲突集中,王艳在剧中饰演的金瓶,是一位敢爱敢恨、聪慧坚韧的民间女子,她既有少女的娇羞灵动,又有面对困境时的果敢刚毅,这一角色与王艳的表演特质高度契合,成为她艺术生涯中极具代表性的“心役”之作。

在《五风岭》的舞台上,王艳的表演充分展现了豫剧“唱念做打”的全面功力,唱腔上,她以豫东调为基础,融合豫西调的委婉,根据人物情感变化灵活调整板式:在“绣楼选婿”一场中,她用[慢板]铺陈金瓶对爱情的憧憬,嗓音如清泉般流淌,尾音带着一丝羞涩的颤音,将少女心事刻画得淋漓尽致;在“五风岭遭劫”一场中,面对罗成的误解,她转而运用[二八板]和[流水板],节奏由缓至急,音调由低沉高亢,通过“叫板”“垛板”等技巧,将金瓶的委屈、愤懑与坚定层层递进,字字含情,声声带泪,让观众深切感受到人物内心的波澜,念白方面,她摒弃了传统戏曲中“韵白”的程式化,采用以中原方言为基础的“白话韵白”,既保留了戏曲的韵律美,又贴近生活,让金瓶的形象更加真实可感。

表演上,王艳尤其注重身段与眼神的配合,将戏曲的“程式化动作”与“人物化体验”巧妙融合,在“赠剑定情”一场中,她手持罗成所赠宝剑,以“云手”“翻身”“鹞子翻身”等身段,配合眼神从惊讶到羞涩再到坚定的变化,将金瓶对英雄的仰慕与对爱情的憧憬外化为可视的舞台形象,剑穗轻摇间尽显少女的灵动,剑锋微抬时又透出巾帼不让须眉的英气,武戏部分,她虽以文戏见长,但在与“山贼”的打斗中,通过与武生的默契配合,以“挡子”“小翻”等简洁利落的动作,既展现了金瓶的武艺高强,又不失闺门旦的柔美,刚柔并济的表演让人物形象更加丰满立体。

从艺术传承的角度看,《五风岭》对王艳而言,不仅是“演”角色,更是“悟”传统,为了贴近金瓶这一民间女子形象,她曾多次深入河南乡村采风,观察农村女性的言谈举止、生活细节,将质朴的乡土气息融入表演;在唱腔设计上,她与作曲家反复打磨,既保留了传统豫剧“腔随情变、字正腔圆”的精髓,又在旋律上加入现代音乐元素,让年轻观众更易接受,这种“守正创新”的艺术追求,使《五风岭》在当代舞台上焕发出新的生命力,成为河南豫剧院青年团的“看家戏”,每年巡演百余场,场场爆满,让更多观众感受到豫剧的艺术魅力。

王艳与《五风岭》的故事,是当代戏曲人传承传统、守正创新的缩影,她以扎实的功底、真挚的情感,让这个诞生于民间的故事跨越时空,依然能与当代观众产生共鸣,不仅展现了豫剧艺术的深厚底蕴,更彰显了传统戏曲在新时代的蓬勃生机。

相关问答FAQs

Q1:王艳在《五风岭》中塑造的金瓶角色,与传统版本相比有哪些创新?

A1:王艳版金瓶的创新主要体现在“生活化”与“性格化”两方面,传统版本中,金瓶多以“才女”或“烈女”形象出现,性格较为单一;王艳则通过深入生活,融入当代女性对“独立”“平等”的理解,强化了金瓶的“主体性”——她不仅是被罗成拯救的弱女子,更是主动追求爱情、敢于反抗不公的个体,表演上,她减少了程式化的“闺阁气”,增加了眼神、手势等细节的生活化处理,如在表达爱意时不再仅以“掩面”“低头”等传统动作,而是加入“直视对方”“微扬下巴”等更具现代感的神态,让人物更贴近当代观众的审美认知。

Q2:《五风岭》作为传统剧目,在舞台呈现上有哪些现代化尝试?

A2:《五风岭》的现代化尝试主要体现在舞美、音乐和叙事节奏三方面,舞美上,采用写意与写实结合的设计,如“五风岭”背景以LED屏呈现动态山川云雾,既保留了传统戏曲的“留白”意境,又增强了视觉冲击力;音乐上,在传统豫剧伴奏基础上,加入弦乐、钢琴等西洋乐器,如“定情”一场的唱段中,用弦乐烘托浪漫氛围,用笛子点缀田园气息,丰富了音乐层次;叙事节奏上,删减了传统版本中冗长的过场戏,通过紧凑的情节编排和快慢交替的节奏,适应当代观众的观影习惯,让故事更聚焦于人物情感与核心冲突,提升了舞台观赏性。