豫剧《花木兰》作为经典传统剧目,其“裁军戏”堪称全剧的点睛之笔,既集中展现了花木兰的忠孝节义,又通过戏曲特有的艺术手段将人物内心世界刻画得淋漓尽致,这一情节发生在花木兰替父从军、凯旋还朝之后,面对朝廷的封赏,她毅然选择辞官归乡,以“裁军”之举告别十二年的军旅生涯,回归女儿本色。

从剧情脉络看,“裁军戏”是花木兰人生轨迹的关键转折点,此前,她女扮男装、代父从军,在战场上“万里赴戎机,关山度若飞”,凭借智勇双全立下赫赫战功,成为“策勋十二转,赏赐百千强”的英雄,当皇帝欲封她为尚书郎、授予高官厚禄时,花木兰却以“臣愿驰千里足,送儿还故乡”婉拒,这一选择并非对功名的漠视,而是对“孝”与“真”的坚守——她参军本是为年迈的父亲分忧,如今战事平息,父亲安好,她便要卸下戎装,重拾女儿身份,尽孝于堂前,这种“功成不受赏”的品格,与中国传统文化中“达则兼济天下,穷则独善其身”的士人精神高度契合,也通过豫剧的唱念做打,让观众感受到人物内心的质朴与纯粹。

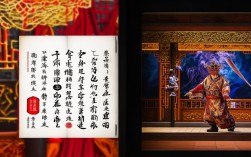

在艺术呈现上,“裁军戏”充分展现了豫剧的独特魅力,唱腔设计上,花木兰的核心唱段《花木兰羞答答施礼拜上》以豫东调为基础,旋律婉转中带着坚定,既有“脱战袍换罗裙”的轻快,又有“拜谢高皇恩似海”的庄重,常香玉大师在演绎此段时,运用“吐字喷口”“真假声转换”等技巧,将花木兰从将军到闺秀的身份转变通过声音的抑扬顿挫具象化:开头“羞答答”三字以轻柔的假声表现女儿的娇羞,随后“想当初”“到如今”等叙述性唱段转为沉稳的真声,展现对过往的回望,还故乡”三字又陡然上扬,传递出归心似箭的喜悦,层次分明,情感饱满。

身段表演上,“裁军戏”的“脱战袍”是一大看点,花木兰在舞台上缓缓卸下铠甲,露出内里的红衣,这一过程通过“甩袖”“解带”“转身”等程式化动作,配合缓慢的锣鼓点,将“卸下戎装”的仪式感推向高潮,铠甲的沉重与红衣的轻盈形成对比,象征着她从“保家卫国”的战士到“侍亲尽孝”的普通女性的回归;而当她换上女装,以原本面目示人时,台下的“伙伴们”惊呼“花弧之女木兰也”,这一“揭穿”情节通过“对望”“错愕”“恍然”等表情与动作,既制造了戏剧冲突,又让观众为花木兰的勇敢与真诚动容。

服装道具的运用也极具匠心,战袍上的铠甲坚硬厚重,以金属光泽和冷色调展现沙场的肃杀;而归乡时的罗裙则选用柔和的粉色或蓝色,配以绣花飘带,凸显女儿的温婉,道具中的“弓”“剑”等兵器在“裁军”后被她轻轻放下,与皇帝赐予的“尚方宝剑”形成对比,暗示她对权力与名利的超脱。

从文化内涵看,“裁军戏”超越了个人故事的范畴,折射出中华民族的精神内核,花木兰的“裁军”,是对“和平”的向往——战争结束后,她不愿再沾染血腥,而是回归田园,享受平凡生活;也是对“孝道”的践行,“父母在,不远游”虽非绝对,但她选择在父母膝下尽孝,体现了传统家庭伦理的核心;更是对“真我”的坚守,十二年男装生涯让她习惯了“他者”身份,但当功成名就,她毅然撕下“将军”的标签,做回“花木兰”,这种对自我本真的追求,具有超越时代的意义。

豫剧作为中原大地的“乡音”,将花木兰的故事唱得荡气回肠,“裁军戏”更是以贴近百姓的唱词、接地气的情感表达,让这一经典形象深入人心,无论是“谁说女子不如男”的豪迈,还是“万里赴戎机”的决绝,抑或是“辞官归故里”的淡泊,都在豫剧的舞台上绽放出永恒的艺术魅力,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

豫剧《花木兰》中,“裁军戏”的唱段为何能成为经典?

解答:“裁军戏”的唱段以《花木兰羞答答施礼拜上》为代表,其经典性源于三方面:一是情感真挚,唱词从“脱战袍换罗裙”的具体动作,到“还故乡”的内心渴望,层层递进,贴近人物真实心境;二是唱腔设计巧妙,结合豫东调的高亢与豫西调的婉转,常香玉大师通过真假声转换、拖腔运用等技巧,将花木兰的娇羞、坚定与喜悦展现得淋漓尽致;三是文化共鸣,唱段传递的“功成不受赏”“孝道为先”等价值观,与中华民族的传统美德高度契合,引发观众情感共鸣,因此历经数十年仍传唱不衰。

花木兰“裁军”还乡的情节,如何体现豫剧的“以歌舞演故事”特征?

解答:豫剧作为戏曲剧种,核心特征是“载歌载舞”,通过唱、念、做、打的综合表演讲述故事。“裁军戏”中,“脱战袍换罗裙”是“做”与“舞”的集中体现:演员通过缓慢的肢体动作(如解甲、转身、理鬓)配合程式化的舞台调度,将“卸下戎装”的过程转化为具有仪式感的舞蹈;而“羞答答施礼拜上”等唱段则是“歌”的载体,旋律与情感紧密结合,让观众在听唱中感受人物内心变化,这种“歌舞合一”的表演,既避免了平铺直叙的叙事,又让“裁军”这一情节更具艺术感染力,充分展现了豫剧“以歌舞演故事”的美学追求。