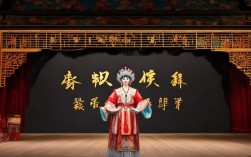

戏曲《佘赛花》以北宋抗辽名将杨业的妻子佘赛花(即后世所称“佘太君”)为主角,通过其人生轨迹串联起杨家将故事中最动人的忠义与家国情怀,作为传统戏曲经典剧目,该剧不仅塑造了一位兼具英武与温情的女性形象,更以唱念做打的舞台艺术,展现了杨门家族“满门忠烈”的精神内核。

与艺术呈现

《佘赛花》的剧情以佘赛花的人生阶段为脉络,分为“将门初长”“比武定情”“夫妻守关”“杨业殉国”“杨门遗志”五大核心篇章,开篇聚焦少年佘赛花——她是佘塘关总兵佘洪之女,自幼随父习武,精通骑射、善使长枪,性格爽朗不输男儿,父为其设招武选婿,北汉将领杨业(时名“杨继业”)赴考,两人武艺相当,杨业以“谦和守礼”赢得佘赛花青睐,定下终身,这一段“比武招亲”成为戏曲舞台上的经典场面:佘赛花的“扎靠”扮英姿飒爽,长枪翻飞如游龙;杨业的“靠把”功夫沉稳有力,两人对打时“鹞子翻身”“鹞子钻天”等高难度动作干净利落,台下叫好声不断。

婚后,佘赛花随杨业镇守边关,成为杨业的“贤内助”与“左膀右臂”,在“夫妻守关”一折中,二人常以“对唱”展现默契:杨业唱“镇守三关多不易,全赖贤妻助我力”,佘赛花接“夫君为国多辛劳,赛花愿为执戟人”,唱腔融合梆子腔的激越与皮黄腔的婉转,既显夫妻情深,又见共同抗敌的决心,辽国南下时,杨业在两狼山陷入重围,佘赛花率军救援,虽未能挽回败局,却以“寡妇营”击退辽军,护住杨家余脉,这一情节的“武戏”部分,佘赛花手持大刀,与辽将“对刀”“翻跌”,刀光剑影中尽显女将威风。

杨业殉国后,佘赛花强忍悲痛,承担起抚养子女、重振杨家将的重任。“杨门遗志”一折中,她白发素服,面对杨家诸子或战死或被俘的困境,以“杨家满门忠烈,岂可让国耻未雪”激励众人,最终带领女儿杨八妹、孙媳穆桂英等“杨门女将”再次出征,此时的佘赛花已从“刀马旦”转为“老旦”应工,唱腔从清亮转为苍劲,水袖翻飞间既有丧夫之痛,更有挂帅之志,舞台形象愈发厚重。

人物塑造与精神内核

佘赛花的形象打破了传统戏曲中女性“温婉顺从”的刻板印象,呈现出“刚柔并济”的复杂性:她既是“能征善战”的将门之女,也是“相夫教子”的贤妻良母;既有“为夫报仇”的决绝,也有“为国尽忠”的担当,这种多重性通过戏曲“四功五法”得以生动展现——如“哭夫”一场,佘赛花以“跪步”移至台前,右手攥紧杨业的头盔,左手颤抖着抚摸盔上血痕,唱“见盔甲如见君面容,血未干泪已染红”,念白与身段配合,将悲愤与坚忍融为一体,让观众感受到“忠义”二字千钧之重。

文化传承与时代价值

作为杨家将故事的重要载体,《佘赛花》不仅是对历史的艺术化再现,更是对中华传统美学的传承,其“武戏文唱”的风格——将武打动作与情感表达结合,如“比武招亲”时既见武艺高下,又显两情相悦;“挂帅出征”时既有沙场气势,又含家国情怀,体现了戏曲“以歌舞演故事”的本质,剧中佘赛花“家国同构”的价值观——家庭和睦是抗敌后盾,国家兴亡匹夫有责,至今仍能引发观众共鸣,成为弘扬爱国主义精神的生动教材。

相关问答FAQs

问:佘赛花剧本在不同剧种中是否有差异化改编?

答:是的,不同剧种根据自身艺术特点对《佘赛花》进行了差异化改编,如京剧更侧重“唱”,《四郎探母》中佘太君的“二黄慢板”苍劲悲凉,凸显长辈的威严与慈爱;晋剧贴近民间生活,念白多用方言,“比武招亲”的武打场面火爆火爆,突出山西梆子“接地气”的风格;越剧则重“情”,《杨门女将》中佘赛花的“弦下腔”婉转细腻,着重刻画其失夫之痛与挂帅之志,体现越剧“雅柔”的美学特质。

问:佘赛花形象为何能历经千年仍受观众喜爱?

答:佘赛花形象的魅力在于其“现代性”与“普世性”,她打破了传统女性“柔弱”的标签,以“武能上阵、文能理家”的形象,传递出“女性力量”的觉醒;她“忠义两全”的价值观——对家庭的忠诚与对国家的担当高度统一,超越了时代局限;其“历经磨难而不屈”的精神,与当代观众对“坚韧”“担当”的追求不谋而合,无论时代如何变迁,佘赛花始终是戏曲舞台上“巾帼英雄”的典范,持续引发观众的共情与敬佩。