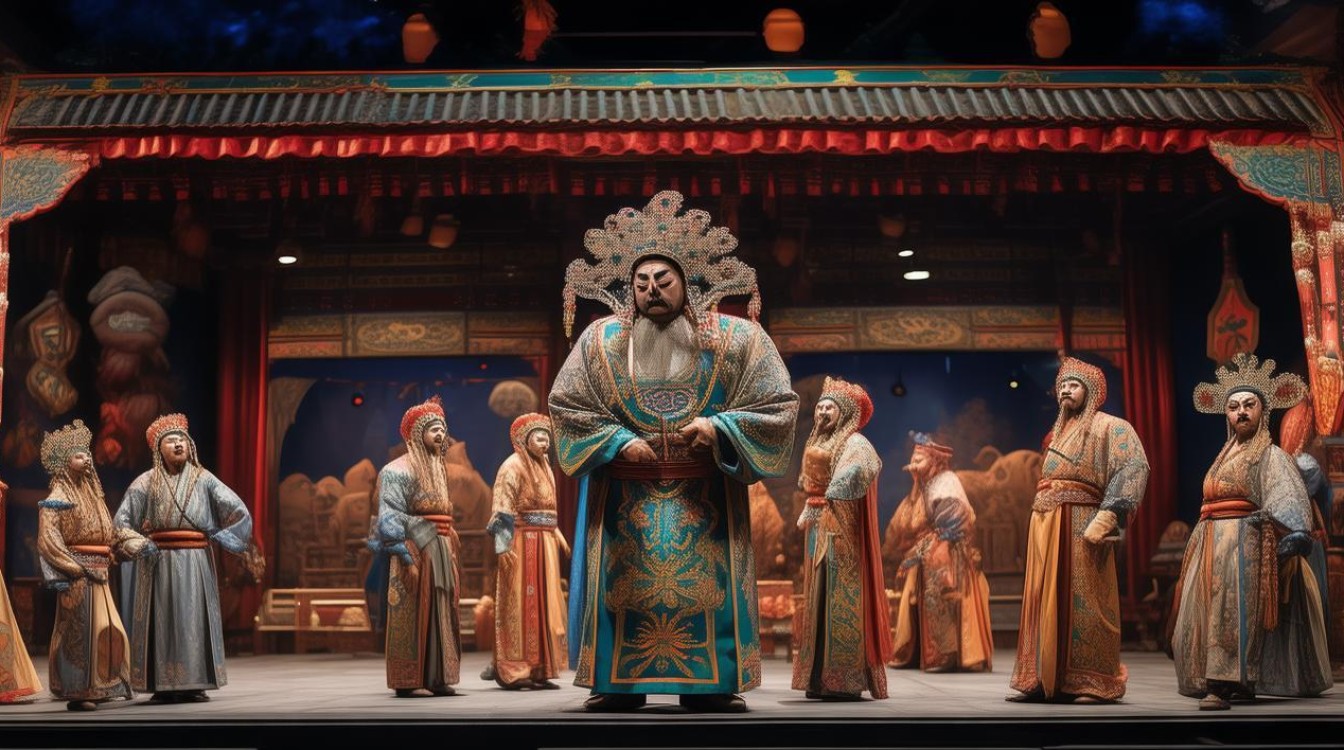

京剧《长坂坡》作为传统武生戏的经典代表,以三国时期赵云单骑救主的悲壮故事为蓝本,通过程式化的表演展现英雄气概与人性温度,其难度不仅体现在演员的技艺层面,更对角色理解、舞台把控等综合能力提出极高要求,堪称京剧武戏中的“硬骨头”。

从角色塑造来看,赵云这一角色兼具“勇”与“忠”的双重特质:战场上需展现“七进七出”的超凡武勇,面对刘备时又要流露“保幼主”的赤诚与克制,这种复杂性要求演员精准把握分寸——翻跌腾挪间不失大将风度,激烈打斗中暗藏细腻情感,大战曹营”一场,赵云需连续完成“鹞子翻身”“串跃高台”等高难度动作,同时通过眼神传递“虽千万人吾往矣”的决绝,稍有不慎便会沦为“武把式”而失人物魂魄。

表演技巧的硬核挑战更是将难度推向顶峰,武生基本功中的“靠功”是基础:演员身着沉重靠旗(重达十余斤),需在跳跃、旋转中保持旗面平整不乱,仅靠腰腹核心力量支撑;“翎子功”则要求通过翎子的甩动幅度表达情绪——如“见阿斗”时翎子需轻颤显怜惜,“突围时”则需急晃显急迫,翎子与情感的精准对应需经年累月的打磨。“把子功”(武打套路)的连贯性不容失误:与曹操、张郃等对手的“对枪”“档刀”,既要招式严谨,又要打出“快、准、稳”的节奏感,任何一招的迟滞都可能破坏舞台张力,更考验体力的是“抱阿趟马”环节:赵云需怀抱“阿斗”(道具人偶)完成连续翻跃、跌扑,既要保护“幼主”不掉不歪,又要展现体力透支却坚持前行的状态,对演员的体能与控制力是极致考验。

程式化与个性化的平衡也构成独特难点,京剧表演讲究“无动不舞”,但《长坂坡》的程式动作(如“起霸”“走边”)若机械套用,易使角色扁平化,优秀演员需在规范中注入个人理解:同样是“见糜夫人自尽”,有的演员以“僵尸倒”的干脆展现悲愤,有的则以“缓跪”的细节表现痛惜,这种“戴着镣铐跳舞”的创作,要求演员对剧本、历史、人性有深刻洞察,而非单纯模仿前辈。

体力与耐力的极限考验同样不可忽视,全剧时长近两小时,演员需在持续高强度动作中保持状态:从“大战曹营”的连续翻打,到“回营见主”的唱念结合,再到“摔子”时的情绪爆发,体力消耗极大,曾有老演员回忆,演完《长坂坡》靠旗内能拧出汗水,戏服需两人才能协助脱下,这种“以命唱戏”的付出,非深厚功底与坚韧意志难以为继。

| 难度维度 | 核心挑战 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 角色塑造 | 勇与忠的平衡,情感与武技的融合 | “七进七出”的武勇与“见主”时的克制需统一,眼神、身段需传递复杂情绪 |

| 表演技巧 | 靠功、翎子功、把子功的精准度 | 靠旗不乱、翎子传情、对枪严丝合缝,高难度动作与情感表达同步 |

| 程式与个性 | 在规范程式中注入人物灵魂 | 起霸、走边等动作避免套路化,通过细节处理展现赵云的“人”而非“神” |

| 体力耐力 | 持续高强度动作下的状态维持 | 两小时内连续翻打、唱念,靠旗负重下的体力分配与情绪爆发力 |

综合来看,《长坂坡》的难度是“技艺+理解+体力”的三重叠加,它要求演员既是“武技精湛的匠人”,又是“洞察人性的演员”,更是“能扛极限的战士”,正因如此,能完美演绎赵云的演员寥寥,而《长坂坡》也始终成为衡量武生艺术水准的“试金石”。

FAQs

Q:普通人学习《长坂坡》中的赵云需要多久?

A:需因人而异,但通常需5-10年系统训练,首先需掌握武生基本功(至少3年),再专门靠功、翎子功(2年),最后通过舞台实践打磨人物(2-3年),且需具备良好的体能与戏曲悟性。

Q:《长坂坡》中“摔子”桥段为何难演?

A:“摔子”是赵云怀抱阿斗跌倒后的起身动作,需在瞬间完成“保护阿斗不摔+自身跌扑+快速起身”三重任务:既要体现阿道具的稳定性,又要展现赵云的狼狈与急切,对演员的应变能力与肢体控制力要求极高,稍有不慎便会“摔”出事故。