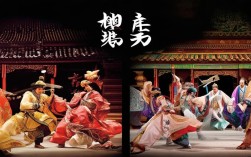

京剧作为中国传统戏曲的集大成者,以程式化的表演、丰富的唱腔和深厚的文化底蕴,承载着无数经典故事,孙悟空大闹地府》便是取材于《西游记》的代表性剧目,该剧通过“美猴王”挑战幽冥秩序的情节,将孙悟空的叛逆精神与艺术魅力展现得淋漓尽致,成为舞台上经久不衰的佳作。

剧情围绕孙悟空从诞生到挑战地府权威展开,花果山石猴出世,拜师菩提祖君习得七十二变、筋斗云,回山后自号“齐天大圣”,一日,因花果山猴群寿终正寝,孙悟空闯入地府,要求勾销生死簿,判官惧其神威,暗中修改猴类寿命,却被孙悟空识破,盛怒之下,他大闹森罗殿,挥舞金箍棒打翻判官、牛马面,销毁生死簿,吓得阎王魂飞魄散,最终天庭震怒,引出后续“大闹天宫”的波澜,剧情紧凑,冲突激烈,通过“闯地府—战判官—销簿册”三重高潮,将孙悟空的桀骜不驯与反抗精神推向极致。

角色塑造上,孙悟空是绝对核心,其形象融合了“神性、人性、猴性”,金脸谱象征其神通广大,锁子甲配虎皮裙彰显野性,表演中演员需通过“形、神、劲、律”展现猴的灵动:缩颈、耸肩、挠腮等“猴形”动作,配合翻腾跳跃的筋斗,将猴的机敏与野性刻画入微;念白上,京白与韵白结合,“俺老孙来也”等台词朗朗上口,既显威风又带诙谐;唱腔以西皮流水为主,高亢激昂,如“怒气冲冲闯地府”一段,节奏明快,配合铿锵锣鼓,将孙悟空的愤怒与决绝展现得淋漓尽致,地府角色则形成鲜明对比:阎王身着蟒袍,唱腔沉稳中透出怯懦,代表腐朽秩序的威严与脆弱;判官、牛马面等丑角,插科打诨间强化喜剧效果,反衬孙悟空的强大。

京剧的艺术特色在该剧中体现得尤为突出,虚拟性是关键,舞台通过简单的桌椅、幔帐象征森罗殿,用演员的“圆场”表现空间转换,无需布景即可让观众身临其境,武打设计讲究“武戏文唱”,孙悟空的“耍棍”是经典看点——金箍棒在他手中如臂使指,“棍花”翻飞如银龙盘旋,配合“旋子”“蹦子”等筋斗动作,刚柔并济,既展现武艺高强,又不失美感,脸谱与服饰的象征意义深刻:孙悟空的金脸是“神”的标志,虎皮裙是“野”的象征,而阎王的红脸蟒袍则暗示其“权”与“腐”的本质,色彩与纹样成为角色性格的无声语言。

从文化内涵看,《孙悟空大闹地府》不仅是对《西游记》的改编,更是对民间精神的提炼,生死簿象征封建社会的命运枷锁,孙悟空销毁它,本质是对“生死有命”的挑战,体现了民众对自由平等的向往,剧目传递的“不畏强权、敢于斗争”精神,与中华民族的文化基因深度契合,而京剧通过唱、念、做、打的综合艺术,让这种精神跨越时空,引发观众共鸣,正如老艺术家所言:“孙悟空的舞台形象,是老百姓心中‘敢想敢干’的化身,京剧让他活在了每一个时代。”

孙悟空大闹地府京剧经典表演元素表 | 元素类别 | 具体内容 | 艺术效果 | |----------|----------|----------| | 扮相 | 金脸猴毛披风、锁子甲、虎皮裙 | 体现神性、野性与威武,强化角色辨识度 | | 动作 | 云手、鹞子翻身、金箍棒花、筋斗 | 展现猴的灵动与武艺高强,增强视觉冲击力 | | 唱腔 | 西皮流水、高拨子,节奏明快 | 高亢激昂,传递情绪,推动剧情发展 | | 念白 | 京白带韵白,如“呔!阎老儿,快快交出生死簿!” | 性格鲜明,凸显率真与威风,拉近与观众距离 |

相关问答FAQs

-

问:孙悟空大闹地府的京剧与其他艺术形式(如电视剧《西游记》)相比,在表现手法上有何独特之处?

答:京剧更注重程式化与写意性,通过虚拟的舞台动作(如“圆场”表现行路)、脸谱与服饰的象征意义(金脸表神性)传递神韵,而电视剧更侧重写实,借助特效直观展现打斗场景;京剧的“唱念做打”高度浓缩,孙悟空的“猴戏”技巧(如瞬间变脸、筋斗翻飞)是电视剧难以复制的舞台魅力,演员需通过长期训练将“技”化为“艺”,赋予角色灵魂。 -

问:京剧中的孙悟空角色为何能成为经典形象?其表演有哪些核心技巧?

答:孙悟空的经典形象源于其“人性、神性、猴性”的完美融合:人性中的叛逆、神性中的神通、猴性中的机敏,通过演员的精准塑造深入人心,表演核心技巧包括“形神兼备”(模仿猴子的动作与神态,如“挠腮”显急躁、“瞪眼”显怒火)、“武戏文唱”(将武打与唱腔结合,避免纯炫技,注重情绪表达)、“念白性格化”(用京白突出率真,韵白显威严),这些技巧让角色既有舞台张力,又贴近观众情感,成为跨越时代的文化符号。