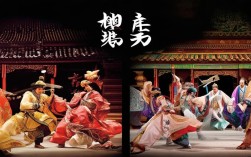

长坂坡京剧是中国传统京剧艺术中的经典武生剧目,取材于古典小说《三国演义》第四十一回“刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主”,以赵云在长坂坡七进七出、勇救阿斗的悲壮故事为核心,通过京剧独特的唱念做打艺术手法,生动展现了古代英雄的忠勇智谋与家国情怀,成为京剧舞台上久演不衰的代表作品之一。

剧情背景与核心立意

长坂坡的故事发生于东汉末年,曹操大军南下追击刘备,刘备携百姓仓皇撤退至当阳长坂坡,被曹军前锋部队冲散,时刘备夫人糜夫人怀抱幼子阿斗,因不忍拖累赵云,投井自尽;赵云于万军之中七次冲杀,斩曹营名将五十余员,最终寻得阿斗,杀出重围,京剧在改编时,不仅保留了原著中“单骑救主”的核心冲突,更通过戏剧化的情节设计与人物刻画,强化了“忠义”与“勇武”的主题——赵云的“忠”是对刘备的肝脑涂地,对幼主的舍生忘死;其“勇”则是在绝境中展现的武艺超群与临危不乱,这种忠勇精神契合了传统儒家文化中的伦理价值观,也使剧目超越单纯的武打场面,升华为对英雄气概的礼赞。

人物塑造与艺术表现

长坂坡的成功,离不开对核心人物的精准塑造,尤其是赵云这一角色的立体呈现,在京剧行当中,赵云由武生应工,要求演员兼具“唱、念、做、打”的全面素养,既要展现武将的英武气概,又要传递人物的忠义情怀。

-

赵云:作为全剧灵魂人物,赵云的表演以“武”为骨、“情”为魂,开篇时,他怀抱幼主、保护家眷的沉稳念白(如“主公且请上马,保护百姓先走”),已显其忠诚担当;当得知糜夫人与阿斗失散后,演员通过“蹉步”“望门”等身段,表现出焦急与决绝;在“七进七出”的武打场次中,通过“起霸”“枪花”“鹞子翻身”等程式化动作,结合密集的锣鼓点,将万军冲杀的紧张感与武艺的高超融为一体;最后怀抱阿斗回营时,面对刘备“为汝这孺子,几损我一员大将”的责备,赵云跪地陈情的唱段(如“白盔白甲白旗号,长坂坡前逞英豪”),则以苍凉的唱腔展现其委屈与忠诚,使人物刚柔并济。

-

糜夫人:由青衣应工,其戏份虽不多,却是悲剧色彩的点睛之笔,投井前,她将阿斗托付赵云的念白(“将军可持此子,去见主公,妾当以死报德”),柔弱中透出刚烈;投井时的“甩袖”“卧鱼”身段,配合凄凉的锣鼓,既表现了自我牺牲的决绝,也为赵云的“救主”增添了悲壮底色。

-

曹操:由净角(花脸)应工,作为对立面,曹操的“多疑”与“爱才”通过念白与表情展现,当赵云杀出重围时,曹操下令“务必生擒”的急切,以及感叹“真虎将也”的赞叹,既推动了剧情冲突,也从侧面烘托了赵云的勇武。

艺术特色与舞台呈现

长坂坡作为传统武戏,集中体现了京剧“虚实相生”的美学原则,其艺术特色可从以下几方面展开:

(一)武打设计的程式化与戏剧性

京剧武打并非单纯的动作展示,而是高度程式化的艺术语言,长坂坡中的“七进七出”,通过“圆场”“趟马”“对枪”等程式,结合曹军“四击头”“急急风”的锣鼓点,层层递进地展现战况升级:第一进突出“寻”,赵云在舞台上通过快速圆场、眼神扫视,表现搜寻的焦灼;第二进突出“杀”,与曹将“夏侯恩”“张郃”的开打,融入“劈叉”“旋子”等高难度动作,将“勇”具象化;至第七进,已体力透支的赵云,通过“甩发”“僵尸”等身段,表现疲惫与坚持,最终在“快长锤”锣鼓中杀出重围,武打节奏张弛有度,既紧张刺激,又富有韵律感。

(二)唱念做打的融合统一

剧目虽以武打见长,但唱念同样承载情感表达,赵云的核心唱段【西皮导板】【西皮原板】,如“长坂坡救阿斗杀得人马乱”,唱腔高亢激越,既表现战场惨烈,也暗含对主公的愧疚;念白上,采用韵白与京白结合,如对刘备的陈情用韵白,显庄重;与曹军交战时的喝斥用京白,显凌厉,唱念做打的相互配合,使人物情感与剧情推进浑然一体。

(三)舞台元素的象征性

京剧舞台布景极简,却通过道具与身段实现场景转换,用“一桌二椅”象征营帐,赵云“上马”“下马”的趟马动作,暗示战场距离;用“红绸”象征井口,糜夫人投井时,演员以“水袖”掩面,配合“卧鱼”身段,无需实景即可让观众理解情节,这种“以虚代实”的手法,赋予观众充分的想象空间,凸显京剧“写意”的美学特质。

文化内涵与传承价值

长坂坡的经久不衰,源于其深厚的文化内涵,它不仅是英雄传奇的演绎,更承载着中国传统价值观中对“忠义”的推崇——赵云的行为超越了个人武勇,升华为对“主臣之义”“家国大义”的践行,这种精神在封建时代是“忠君”的体现,在现代社会则转化为对责任、担当与守护的普遍认同,使其具有跨时代的价值。

从艺术传承看,长坂坡是京剧武生行当的“试金石”,历代名家如余叔岩、李少春、王金璐等,均以擅演此剧著称,他们在继承传统程式的基础上融入个人理解,如李少春将“武生老生”的表演风格结合,使赵云更具儒将气质,推动剧目不断创新,长坂坡仍是京剧科班的必修剧目,年轻演员通过学习此剧,不仅能掌握武生技艺,更能理解京剧“以形传神”的艺术精髓。

相关问答FAQs

Q1:长坂坡京剧与其他三国题材京剧(如《定军山》《群英会》)相比,有何独特之处?

A1:长坂坡与其他三国戏的核心差异在于“叙事焦点”与“艺术风格”。《定军山》以黄忠“刀劈夏侯渊”为核心,属“老生靠把戏”,突出老将的沉稳与智勇;《群英会》是“群戏”,通过“蒋干盗书”“草船借箭”等情节展现权谋交锋,风格偏文武兼具;而长坂坡则以“单骑救主”为主线,聚焦赵云一人在绝境中的个人英雄主义,全剧以武打为骨架、悲情为底色,节奏紧凑、冲突集中,是京剧武戏中“以武塑人”的典范。

Q2:观看长坂坡京剧时,观众应重点关注哪些表演细节?

A2:观众可从三方面欣赏其细节:一是“武打程式”,如赵云的“起霸”(武将登场的整装动作)、“枪花”(耍枪的技巧),是否规范且富有表现力;二是“情感层次”,赵云从“寻人”的焦急、“杀敌”的凌厉到“见主”的委屈,情绪转换是否自然;三是“舞台调度”,如“七进七出”中通过圆场、跟头展现的战场空间感,以及糜夫人投井时的身段与表情,如何用简练动作传递复杂情感,这些细节共同体现了京剧“技艺合一”的艺术魅力。