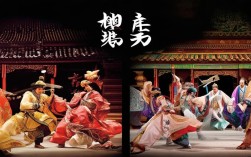

《武松打虎》作为京剧传统武戏的经典剧目,取材自《水浒传》第二十三回,以武生行当为核心,通过“唱念做打”的融合,生动再现了景阳冈打虎的英雄传奇,展现了京剧艺术的程式化美学与舞台张力,故事始于武松回乡探兄途经景阳冈,在酒店豪饮十八碗酒,不听店家劝阻执意上山,冈上风高月黑,忽遇猛虎,武松初以哨棒击打,不料棒断,遂徒手与虎搏斗,一番激烈较量后终将老虎打死,为民除害,从此声名远扬,剧情紧凑,从饮酒、劝阻、遇险到打虎、庆功,环环相扣,突出武松的勇猛与机警。

武松为武生应工,要求演员身手矫健、嗓音洪亮,表演中融入“起霸”(表现整装待发的威仪)、“走边”(模拟山路行走的敏捷)等程式,打虎时更需展现“摔打”“扑跌”等硬功夫,将英雄气概与人物性格融为一体,店家为丑角,以诙谐念白与夸张表情,既推动剧情,又反衬武松的胆识,老虎角色则通过虚拟表演呈现,演员以身段、眼神模拟虎的扑、剪、吼,配合锣鼓营造紧张氛围,体现京剧“无实物表演”的独特魅力,剧中武松的唱腔以高亢的西皮流水为主,如“景阳冈上英雄汉,酒力发作步履艰”一段,既表现豪情,又暗示酒力未消的微妙状态,念白上,“店家,此酒好生烈性!”“休得胡言,上山去也!”等句,字字铿锵,尽显人物性格,舞台呈现上,布景极简,仅凭一桌二椅象征酒肆与山林,演员通过圆场、翻跃等动作转换空间,打虎时“哨棒断”的情节设计,既制造悬念,又为徒手搏斗铺垫高潮,凸显京剧“以虚代实”的美学追求。

| 角色 | 行当 | 代表唱段/念白 | 表演特点 |

|---|---|---|---|

| 武松 | 武生 | “景阳冈上英雄汉”(西皮流水) | 身矫健、嗓洪亮,擅摔扑、亮相 |

| 店家 | 丑角 | “客官仔细猛虎伤!”(念白) | 诙谐夸张,推动剧情发展 |

| 老虎 | 武花脸/虚拟 | 虎啸(锣鼓配合) | 身段模拟虎扑,眼神凶狠 |

FAQs

Q1:京剧《武松打虎》中老虎的角色为何不采用真实道具,而是靠演员表演?

A1:京剧艺术强调“写意”,通过演员的身段、眼神、动作及锣鼓节奏,在观众心中构建“猛虎”形象,既留出想象空间,又突出表演技巧,若用真实道具,反而限制舞台调度,削弱“武戏文唱”的韵味,符合京剧“虚实结合”的美学原则。

Q2:武松打虎时“哨棒断”的情节设计有何用意?

A2:“哨棒断”是剧情的关键转折点:一方面打破“靠武器取胜”的常规,凸显武松徒手搏虎的绝世勇武;另一方面制造紧张感,为后续“揪顶花皮”“按头踢腹”等经典武打动作铺垫,强化戏剧冲突,同时展现京剧“以情带戏、以技传情”的创作理念。