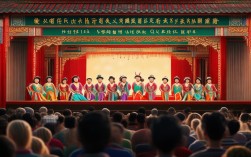

下边廷落子戏是中国北方民间戏曲中独具特色的小剧种,主要流行于河北承德围场满族蒙古族自治县及周边的内蒙古赤峰、辽宁朝阳等部分地区,它起源于清代中后期,最初是当地农民在农闲时节以“地摊戏”形式自娱自乐的民间歌舞,后吸收了河北梆子、皮影戏等艺术元素,逐渐发展为具有完整表演程式的戏曲剧种,因早期演出多在村头场院、庙会等“下边廷”(方言,意为“开阔地”)进行,故名“下边廷落子戏”,其唱腔高亢明快,语言通俗易懂,表演贴近生活,充满了浓郁的乡土气息和地域特色,被誉为“燕山深处的艺术明珠”。

历史渊源与发展脉络

下边廷落子戏的形成与当地的生产生活方式密切相关,清代康熙年间,为巩固边疆,大量满、汉、蒙古族人口迁至围场地区,不同民族的歌舞、小调在此交融,当地农民在劳作间隙,常以“蹦蹦戏”的形式演唱民间故事,用唢呐、竹板、锣鼓伴奏,边唱边跳,逐渐形成了“三小戏”(小生、小旦、小丑)为主的表演雏形,清末民初,随着戏曲艺术的繁荣,下边廷落子戏开始吸收河北梆子的板式结构和皮影戏的叙事手法,剧目从简单的歌舞小戏扩展到本戏,表演也从“地摊”搬上简易舞台,形成了生、旦、净、丑行当齐全的戏曲剧种,20世纪50年代,当地文化部门对下边廷落子戏进行整理改编,创作了《杨八姐游春》《锁麟囊》等新剧目,使其艺术表现力得到提升。

艺术特色

下边廷落子戏的艺术特色集中体现在音乐唱腔、表演形式和剧目内容三个方面。

(一)音乐唱腔

下边廷落子戏的唱腔以“平腔”“快腔”“悲腔”为主,旋律源于当地民歌和蒙古族短调,高亢嘹亮,节奏明快,伴奏乐器以唢呐为主奏,辅以板胡、笛子、锣鼓,三节板”“二六板”等板式变化丰富,既能表现欢快喜悦的情绪,也能抒发悲伤哀婉的情感,方言演唱是其一大特色,唱词和念白均采用承德方言,如“咋”“啥”“嘎”等方言词汇的运用,使表演生动亲切,富有生活气息。

(二)表演形式

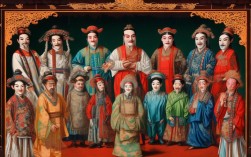

表演上,下边廷落子戏讲究“载歌载舞”,身段动作源于秧歌、高跷等民间舞蹈,丑角的“扭、摇、抖”和旦角的“扇、绢、步”极具观赏性,在《王二小赶脚》中,演员通过模仿驴的步伐,结合“驴舞”技巧,将赶脚路上的艰辛与幽默表现得淋漓尽致,服装道具则简洁朴素,旦角多穿红绿袄裤,头戴绢花;丑角常戴毡帽、穿打衣打裤,贴近百姓日常穿着。

(三)剧目内容

下边廷落子戏的剧目多取材于民间传说、历史故事和百姓生活,既有《打金枝》《穆桂英挂帅》等历史演义戏,也有《小姑贤》《借当》等生活小戏,题材贴近群众,充满道德教化意义,其剧情结构紧凑,矛盾冲突集中,语言通俗易懂,深受农村观众喜爱。

传承现状与保护措施

20世纪80年代后,随着现代娱乐方式的冲击,下边廷落子戏的演出市场逐渐萎缩,传承人老龄化严重,面临失传风险,为保护这一传统剧种,当地政府将其列入非物质文化遗产名录,建立了传承基地,扶持民间剧团发展,并开展“戏曲进校园”活动,培养年轻观众,通过数字化手段记录经典剧目,让下边廷落子戏通过网络平台走向更广阔的舞台。

下边廷落子戏音乐唱腔分类及特点

| 板式名称 | 节奏特点 | 唱腔风格 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 平腔 | 中速平稳 | 叙事性强,朴实自然 | 《王二小赶脚》选段 |

| 快腔 | 急促明快 | 欢快热烈,情绪激昂 | 《小姑贤》吵架片段 |

| 悲腔 | 缓慢低沉 | 哀婉动人,抒情性强 | 《秦香莲》哭夫片段 |

相关问答FAQs

Q1:下边廷落子戏与唐山落子戏有何区别?

A1:下边廷落子戏与唐山落子戏同属北方民间戏曲,但存在明显差异,从地域看,下边廷落子戏流行于河北围场及内蒙古、辽宁交界处,唐山落子戏则集中于唐山一带;从音乐风格看,下边廷落子戏受蒙古族音乐影响,唱腔更嘹亮高亢,唐山落子戏则融入了冀东民歌的婉转细腻;从表演特点看,下边廷落子戏的“驴舞”“扇子功”更具草原特色,唐山落子戏则以“水袖功”“手眼身法步”更为细腻。

Q2:如何让年轻一代更好地了解和接受下边廷落子戏?

A2:吸引年轻一代需从内容和形式两方面创新,内容上,可创作反映当代青年生活的现代小戏,或改编经典剧目,融入流行元素;形式上,可结合短视频、直播等新媒体平台,推出“戏曲微课堂”“经典唱段翻唱”等内容,增强互动性;在中小学开设戏曲兴趣班,让学生体验唱、念、做、打,培养对传统戏曲的兴趣,从根本上解决传承断层问题。