在中国戏曲艺术的璀璨星河中,《赵氏孤儿》无疑是一颗承载着忠义精神与人性光辉的明珠,自元代纪君祥创作杂剧以来,这部讲述“存孤救赵”悲壮故事的作品,历经数百年传承,在不同剧种中焕发生机,而与之相关的戏曲图片,则成为记录舞台风貌、传递文化内涵的重要视觉载体,这些图片或定格经典瞬间,或勾勒人物神韵,或再现历史场景,共同构建起《赵氏孤儿》的视觉记忆,让“忠义”主题跨越时空,在观者心中留下深刻烙印。

传统舞台剧照:程式化表演的视觉凝练

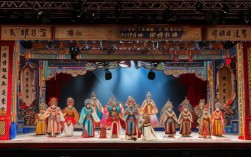

传统戏曲《赵氏孤儿》的舞台呈现,严格遵循着“程式化”的美学原则,而剧照则是对这一原则的最佳诠释,不同剧种的演出虽在细节上各有差异,但核心情节与人物塑造却高度统一,图片中的人物扮相、身段动作、舞台布景,无不体现着戏曲“以形写神”的艺术追求。

在京剧、晋剧、秦腔等主流剧种的剧照中,《赵氏孤儿》的核心场景“搜孤”“救孤”“除奸”被反复呈现,京剧《赵氏孤儿》的经典剧照中,程婴(老生扮相)头戴黑方巾,身着蓝褶子,一手托举象征“孤儿”的襁褓,一手作揖,眼神中交织着悲愤与坚毅,身段微颤却步伐沉稳,将“舍子救孤”的挣扎与决绝刻画得入木三分,与之相对,屠岸贾(净角扮相)则勾着白脸,眼窝深陷,獠牙外露,身着红蟒玉带,一手按剑,一手指向程婴,眉宇间透着阴鸷与狠辣,通过脸谱的色彩对比(蓝与红、黑与白),直观传递忠奸对立的戏剧冲突,舞台布景虽简洁,常以“一桌二椅”为基础,但通过桌围椅帔的纹样(如程婴场景多用素色,象征悲凉;屠岸贾场景则用龙纹,象征权势),以及灯光的明暗变化(如程婴独白时的顶光聚焦,屠岸贾登场时的底光阴影),营造出压抑凝重的氛围,图片虽为静态,却能让观者感受到舞台上的“戏味”与“情味”。

地方剧种的剧照则更具地域特色,例如秦腔《赵氏孤儿》的剧照中,程婴的表演融入了秦腔特有的“高腔”与“身段功”,图片捕捉到他仰天长啸时脖颈的青筋暴起,以及甩袖时衣袂翻飞的动态,展现出秦腔“粗犷豪放、悲壮激越”的风格;而川剧《赵氏孤儿》的剧照则可能融入“变脸”绝活,通过图片中屠岸贾脸谱的瞬间变化(如从正常到狰狞),强化其“奸诈多变”的性格特点,这些传统剧照不仅是舞台表演的“快照”,更是戏曲程式美学的视觉档案,记录着不同时代演员对角色的理解与演绎。

年画与民间美术:通俗叙事的教化表达

与传统舞台剧照的“程式化”不同,《赵氏孤儿》的年画与民间美术作品更侧重于“通俗化”叙事,将复杂的戏曲情节简化为直观的视觉符号,通过鲜艳的色彩、饱满的构图,向大众传递“忠义必报、善恶有报”的价值观,成为民间教化的重要工具。

清代至民间的《赵氏孤儿》年画多以“连环画”形式呈现,选取“赵盾遇害”“公主托孤”“程婴献子”“公孙杵臼赴死”“孤儿复仇”等关键情节,分格绘制于一张画纸上,一幅常见的年画中,上部描绘公主(身着素衣,怀抱婴儿)跪地哀求程婴,背景是燃烧的宫殿,象征赵氏家族的悲剧;中部程婴(身着布衣,手握利刃)表情凝重,怀中婴儿哭闹,与背景的悲愤形成对比;下部屠岸贾(身着官袍,手持令牌)狞立,周围衙役持刀环伺,通过人物的大小对比(屠岸贾形象最大,凸显其权势)和空间分割(上下三层,象征情节推进),清晰讲述故事脉络,色彩上,年画多用红、绿、黄等高饱和度色彩,公主的素衣与屠岸贾的红袍形成“善与恶”的视觉冲击,婴儿的襁褓多用粉色,象征希望与未来,即使画面内容悲壮,却因色彩的明亮而传递出“正义终将战胜邪恶”的信念。

除年画外,民间剪纸、皮影戏影偶等也常以《赵氏孤儿》为题材,剪纸作品通过镂空与阳刻的结合,将程婴的忠厚、屠岸贾的奸诈简化为线条的粗细与纹样的繁简(如程婴的衣纹多用流畅曲线,屠岸贾的衣袍则用锯齿纹);皮影影偶则通过驴皮雕刻的透明感,在灯光下形成独特的剪影效果,图片中的人物虽为侧面,却通过头部翎子的晃动、袖袍的飘动,动态展现戏曲的“虚拟性”,这些民间美术作品虽不如舞台剧照精致,却因贴近民众生活,成为《赵氏孤儿》在民间传播的重要视觉媒介,让“忠义”精神深入寻常百姓家。

现代戏曲舞美:多元创新的视觉重构

进入21世纪,戏曲《赵氏孤儿》的舞美设计融入现代科技与多元艺术理念,舞台呈现从“写意”走向“写意与写实结合”,而图片则记录了这一创新过程,展现出传统戏曲在当代语境下的新活力。

现代演出《赵氏孤儿》的剧照中,舞台布景常运用多媒体投影、灯光装置等元素,营造沉浸式体验,某版话剧《赵氏孤儿》的剧照中,背景是巨大的投影幕布,实时播放着春秋时期的战争画面(如战车驰骋、城楼倒塌),与舞台上程婴与屠岸贾的对手戏形成“历史与现实”的交织;灯光则通过冷暖交替(如程婴回忆往事时用暖黄光,表现温情;面对屠岸贾时用冷白光,表现压迫),强化人物内心冲突,人物造型上,既保留戏曲的“行当特征”,又融入现代审美,如程婴的服装虽仍为褶子,但面料改为亚麻,纹理粗粝,象征其平民身份;孤儿成年后的服饰则融合铠甲与长衫,体现“贵族身份与复仇使命”的双重性,这些现代剧照不仅记录了舞台的视觉创新,更反映了当代创作者对“忠义”主题的重新解读——从“个人牺牲”到“人性觉醒”,从“善恶对立”到“命运反思”,图片中的每一处细节,都承载着传统与现代的对话。

文化意义:视觉符号中的集体记忆

《赵氏孤儿》戏曲图片的价值,远不止于对舞台表演的记录,更在于它成为了一种文化符号,承载着中华民族的集体记忆与价值认同,从传统剧照的程式之美,到民间美术的通俗之趣,再到现代舞美的创新之变,这些图片共同构建了《赵氏孤儿》的视觉谱系,让不同时代的观众都能通过图像感知“忠义”的力量。

传统剧照记录了戏曲艺术的“活态传承”,是研究表演程式、舞台美学的珍贵资料;民间美术图片则展现了“忠义”主题的“大众化传播”,体现了戏曲作为“通俗艺术”的社会功能;现代舞美图片则见证了传统戏曲的“当代转化”,证明了经典主题在新时代的生命力,这些图片不仅是艺术的载体,更是文化的纽带,连接着过去与现在,连接着舞台与观众,让《赵氏孤儿》的故事在视觉维度上持续流传。

不同类型《赵氏孤儿》戏曲图片艺术特点对比

| 图片类型 | 载体形式 | 表现手法 | 色彩风格 | 文化功能 |

|---|---|---|---|---|

| 传统舞台剧照 | 舞台摄影、剧照集 | 程式化动作、脸谱化造型 | 浓墨重彩(如京剧脸谱的鲜明对比) | 记录表演艺术,传承戏曲程式 |

| 年画与民间美术 | 年画、剪纸、皮影 | 情节定格、符号化构图 | 鲜艳明快(高饱和度色彩) | 民间教化,通俗传播忠义观 |

| 现代戏曲舞美图片 | 舞台摄影、宣传海报 | 多媒体结合、写实与写意交融 | 光影层次(冷暖色调对比) | 当代审美表达,创新传统主题 |

相关问答FAQs

Q1:不同剧种的《赵氏孤儿》戏曲图片在人物扮相上有何显著差异?

A1:不同剧种因表演体系和地域文化的差异,《赵氏孤儿》中的人物扮相各具特色,京剧程婴为老生扮相,戴黑三髯,穿蓝褶子,强调“忠厚长者”的沉稳;秦腔程婴则融入“须生”特征,服饰更粗犷,身段幅度更大,突出“悲壮激昂”的情绪;川剧程婴可能加入“褶子功”表演,图片中可见其甩袖、颤膝等动态细节,体现川剧“火爆”的风格,而屠岸贾的脸谱,京剧以“白脸+獠牙”为核心,象征奸诈;秦腔则在白脸上勾画“碎纹”,强化其“阴险狠毒”;川剧或通过“变脸”展现其“善变多疑”,图片中脸谱的瞬间变化成为视觉焦点,这些差异既是地方剧种艺术特色的体现,也反映了不同地域对“忠奸”形象的独特理解。

Q2:《赵氏孤儿》戏曲图片为何能跨越时代成为经典文化符号?

A2:《赵氏孤儿》戏曲图片成为经典文化符号,核心原因在于其承载的“忠义”主题具有普世价值,且视觉表达兼具艺术性与传播性,从内容上看,“存孤救赵”的故事体现了“舍生取义”的牺牲精神与“善恶有报”的正义观,这些价值观在不同时代均能引发共鸣;从形式上看,传统剧照的程式之美、民间美术的通俗之趣、现代舞美的创新之变,满足了不同观众的审美需求,使图片既能被专业人士视为艺术资料,也能被普通大众接受为文化符号;从功能上看,这些图片记录了戏曲艺术的演变历程,成为连接传统与现代的视觉桥梁,让《赵氏孤儿》的故事在图像时代持续焕发生命力,最终升华为中华民族集体记忆中的文化符号。