传统戏曲中的“游花园”情节,既是经典桥段,更是情感与哲思的载体,从《牡丹亭》的“游园惊梦”到《西厢记》的“佛寺游园”,花园作为戏曲叙事的重要空间,不仅承载着人物命运的转折,更串联起文学、音乐、舞蹈与园林美学的交融,这一情节在传统戏曲中反复出现,绝非偶然——花园以其封闭而私密的特质,为人物提供了挣脱礼教束缚、释放真实情感的场景,而戏曲艺术又通过虚拟化的表演,将园林的“形”与“情”转化为可听可见的舞台意象,形成独特的审美体验。

在经典剧目中,“游花园”常与“伤春”“怀人”主题绑定,如《牡丹亭·游园》中,杜丽娘首次踏入自家庭园,被“姹紫嫣红开遍”的春景触动,生出“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”的感叹,这既是对青春易逝的哀婉,也是对自由情感的觉醒,汤显祖以“景”为媒,将花园的“实景”与杜丽娘的“心境”交织:舞台上的花园或许仅凭一桌二椅、一柄团扇便勾勒而出,但演员的眼神流转、水袖翻飞,却让观众真切感受到那“良辰美景”与“奈何天”的矛盾张力,同样,《西厢记》中的“佛寺游园”,崔莺莺与张生于普救寺后花园相遇,红墙黛瓦的园林背景,与二人“眉来眼去”的微妙情愫形成呼应,王实甫用“隔墙花影动,疑是玉人来”的诗句,将园林的“隔”与情感的“通”巧妙结合,让花园成为爱情萌生的天然见证。

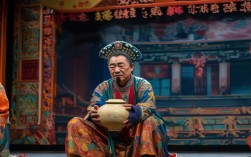

戏曲舞台上的“花园”,本质是“虚实相生”的美学典范,传统戏曲不追求写实布景,而是通过“程式化”表演激活观众的想象力,游园”时的“圆场”动作,演员以碎步绕舞台一周,便象征穿花拂柳;水袖轻扬拂过面颊,可模拟花瓣飘落;唱腔中的“南梆子”或“四平调”,则通过婉转的旋律描绘“朝飞暮卷,云霞翠轩”的景致,这种“以形写神”的手法,让花园超越了物理空间,成为人物内心世界的投射,正如梅兰芳在《贵妃醉酒》中演绎“百花亭”赏花,没有真实的牡丹盛开,仅凭眼神的迷离、指尖的轻点与唱腔的慵懒,便将杨贵妃的孤寂与春愁展现得淋漓尽致,这正是戏曲“景随情迁”的精髓所在。

而“游花园”的文化意涵,远不止于情节推动,更折射出传统文人对“理想栖居”的向往,中国古典园林素有“壶中天地”之称,一亭一石、一草一木皆含深意,戏曲中的花园亦如此:《牡丹亭》的花园有“梅根柳卧”,象征杜丽娘对自由爱情的向往;《玉簪记》的“姑苏城外”花园,以“曲径通幽”暗喻陈妙常与潘必正冲破礼教束缚的情感路径,这些园林意象既是现实园林的舞台化再现,又融入了戏曲创作者的哲学思考——花园是短暂的“乐景”,也是永恒的“心象”,正如《红楼梦》中“大观园”既是女儿们的青春乐园,也是“千红一哭,万艳同悲”的命运隐喻,二者在精神内核上高度契合。

当传统戏曲的“游花园”走出剧场,与现实园林相遇,便催生出更具沉浸感的体验,如今的苏州昆曲博物馆,其庭院便以“游园惊梦”为主题,曲水流觞、花影扶疏,游客漫步其中,可偶遇身着戏服的演员吟唱“皂罗袍”;扬州个园的“壶天自春”小园,将戏曲中的“步移景异”融入造园,游人在回廊转折间,仿佛能听见《西厢记》中“碧云天,黄花地”的唱词,这种“戏曲+园林”的融合,让古老的舞台意象获得了可触摸的生命力,也让“游花园”从文学想象走向了生活实践,成为连接传统与现代的文化纽带。

传统戏曲中的“游花园”,既是情感的容器,也是美学的课堂,它以花园为镜,照见人物的悲欢;以戏曲为笔,绘出园林的魂魄,在虚实之间,在唱念做打之中,这一情节始终传递着中国人对自然、情感与生命的独特理解,而这份理解,至今仍在滋养着我们的文化记忆。

FAQs

问:传统戏曲中的“游花园”为何常以“伤春”为主题?

答:“伤春”主题的根源在于“春”的象征意义——春天既是万物复苏的“生”之始,也是青春易逝、美好短暂的“逝”之象,在传统礼教束缚下,女性对自由的向往、对爱情的渴望被压抑,花园作为“有限空间”,反而成为她们直面生命意识的场所,杜丽娘“游园”时,见春景而叹青春,实则是将个体生命意识与自然节律结合,通过“伤春”表达对人性解放的渴望,这种情感具有普遍性,故成为戏曲反复书写的主题。

问:现代戏曲演出中,“游花园”场景如何实现创新?

答:现代戏曲对“游花园”的创新多从“科技赋能”与“跨界融合”入手,例如运用AR技术,在舞台上投射动态的牡丹、流水,让虚拟园林与演员表演实时互动;或借鉴沉浸式戏剧理念,将观众席移至园林实景中,演员在真实的亭台楼阁间表演,打破“第四堵墙”;还有导演尝试重构传统符号,如将“断井颓垣”转化为现代装置艺术,用光影投射“枯藤老树”,既保留“伤春”内核,又赋予其当代审美语境,让年轻观众更易产生共鸣。