豫剧作为中国北方最具代表性的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演和浓郁的地方特色,深受广大观众喜爱,而豫剧演员的个人图片,不仅是其艺术形象的直观载体,更是戏曲文化视觉化传播的重要媒介,这些图片或定格于舞台表演的瞬间,或展现演员日常的风采,或记录艺术传承的轨迹,从多个维度勾勒出豫剧艺术的魅力与演员的艺术人生。

豫剧演员个人图片的类型丰富多样,每种类型都承载着不同的功能与审美价值,从拍摄场景来看,可分为舞台剧照、生活照、艺术照和历史影像四大类,舞台剧照是最常见的类型,捕捉演员在剧目中的经典扮相和表演瞬间,如常香玉在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”一段的扮相,英姿飒爽的眼神与挺拔的身姿,既展现花木兰的巾帼豪情,也体现豫剧“刚健明朗”的艺术风格;生活照则呈现演员舞台下的真实状态,或练功时的专注,或与家人朋友的温馨互动,打破“台上一分钟,台下十年功”的距离感,让观众看到演员作为普通人的生活气息;艺术照则更注重唯美与意境的营造,通过光影、服饰和背景的精心设计,突出演员的个人气质与角色神韵,如青年演员在古装艺术照中水袖轻扬、眉眼含情,将豫剧的柔美与诗意视觉化;历史影像则具有珍贵的史料价值,老一辈豫剧演员如陈素真、阎立品等在20世纪中期的黑白照片,不仅记录了她们的艺术风貌,更折射出豫剧在不同历史时期的发展轨迹。

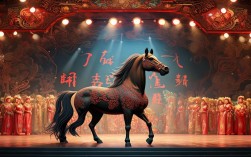

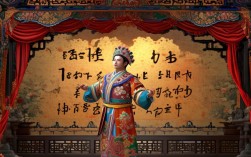

从艺术表现手法来看,豫剧演员个人图片的拍摄往往融合了戏曲的程式化美学与现代摄影技术,舞台剧照讲究“动静结合”,摄影师需精准捕捉演员“亮相”的瞬间——如武生“起霸”时的稳健身姿、花旦“甩袖”时的灵动姿态、老生“捋髯”时的沉稳气度,这些程式化动作通过镜头定格,成为豫剧表演艺术的经典视觉符号,图片对服饰、妆容的细节呈现也至关重要:豫剧服饰的“蟒、靠、帔、褶”通过色彩与纹样的区分,彰显角色的身份与性格(如帝王用明黄、将帅用靠甲、闺阁用花帔),妆容的脸谱化处理(如净行的红脸忠义、白脸奸诈)则通过特写镜头得以强化,让观众直观理解“以形写神”的戏曲美学,现代豫剧演员的艺术照则更注重创新,如在传统服饰中加入现代光影元素,或通过后期处理营造“虚实相生”的意境,既保留豫剧的韵味,又贴近当代观众的审美需求。

豫剧演员个人图片的传播价值也不容忽视,在传统媒体时代,剧照通过戏曲画报、演出海报等形式走进大众视野,成为吸引观众走进剧场的重要“视觉广告”;而在数字媒体时代,图片则通过社交媒体、短视频平台等渠道,以更快的速度和更广的覆盖面传播,青年演员在抖音发布的“豫剧变装”短视频,通过图片与动态结合的方式,将传统扮相与现代潮流融合,吸引了大量年轻粉丝,让豫剧以更时尚的面貌“破圈”,个人图片也是豫剧艺术传承的重要载体——老艺术家的剧照为青年演员提供了模仿学习的范本,不同时期的图片对比则展现了豫剧表演风格的演变,为戏曲研究提供了直观的视觉资料。

豫剧演员个人图片的创作也需注意真实性与艺术性的平衡,过度依赖后期修图可能导致演员形象失真,削弱戏曲艺术的“真实感”;而过度追求“唯美”而忽视表演的“精气神”,则可能偏离戏曲“以歌舞演故事”的本质,优秀的豫剧演员个人图片,应当既能展现演员的个人魅力,又能传递豫剧的艺术精髓,让观众在视觉欣赏中感受到戏曲文化的深厚底蕴。

相关问答FAQs

Q1:豫剧演员个人图片中,如何通过服饰和妆容体现角色身份?

A1:豫剧服饰和妆容具有鲜明的符号化特征,直接对应角色的身份、性格与命运,帝王角色多穿“蟒袍”,以明黄、红色为主,绣龙纹,象征权威;将帅穿“靠”,插靠旗,凸显威武;文官穿“官衣”,绣仙鹤、祥云等图案,体现文雅;闺阁女子穿“帔”或“褶”,多用粉、蓝等柔和色彩,表现温婉,妆容方面,净行(花脸)通过脸谱色彩区分性格——红脸表忠义(如关羽)、白脸表奸诈(如曹操)、黑脸表刚直(如包拯);旦行则通过“贴片子”(额前假发)的形状、眉型(如柳叶眉、卧蚕眉)和眼妆的浓淡,表现年龄与气质,如青衣妆容淡雅,花旦妆容俏皮,老旦则画“眼窝”和“皱纹”显苍老,这些服饰与妆容的细节,通过图片的特写呈现,能让观众快速识别角色身份,理解人物关系。

Q2:为什么豫剧演员的个人图片在戏曲传承中很重要?

A2:豫剧演员的个人图片是戏曲艺术“活态传承”的重要媒介,它为青年演员提供了直观的学习范本——老艺术家的经典剧照(如常香玉的《拷红》、陈素真的《宇宙锋》)中的身段、眼神、手势,成为青年演员揣摩角色、继承流派的重要参考,图片记录了豫剧表演风格的演变,从20世纪中期的质朴粗犷到当代的细腻多元,通过不同时期的图片对比,可以清晰看到豫剧在继承传统基础上的创新与发展,图片打破了时空限制,让偏远地区的观众也能通过影像欣赏到名家的艺术风采,扩大了豫剧的受众范围,在数字化时代,图片的留存与传播为豫剧建立了“视觉档案”,即使演员离世,其艺术形象仍能通过图片得以延续,成为连接过去与未来的文化纽带。