豫剧《必正与妙常》作为传统经典剧目,以书生潘必正与女道陈妙常的爱情纠葛为主线,唱腔婉转细腻,伴奏则以其独特的乐器组合与节奏编排,成为塑造人物情感、推动剧情发展的重要载体,该剧伴奏既保留了豫剧高亢激昂的底色,又融入了文戏所需的柔美与含蓄,通过不同乐器的音色碰撞与配合,生动展现了两位主人公从初遇相知、情愫暗生到历经波折终成眷属的心路历程。

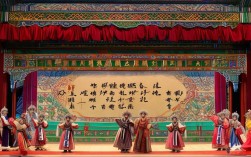

豫剧伴奏向来有“文场”与“武场”之分,《必正与妙常》作为文戏重头,文场乐器(丝竹乐器)的运用尤为讲究,板胡作为主奏乐器,以其清亮高亢的音色领奏旋律,既能表现潘必正的书生意气与炽热情怀,又能通过细腻的滑音、颤音技巧,刻画陈妙常内心的娇羞与挣扎,例如在“秋江”一折中,板胡模拟江水波涛的起伏,与唱腔“秋风起黄叶飘”的婉转相和,将离别的愁绪渲染得淋漓尽致,二胡则以柔和连绵的音色辅助板胡,在妙常“陈情”唱段中,通过长弓的持续运音,烘托出她欲言又止的复杂心境,如泣如诉的旋律与演员的水袖功相得益彰,琵琶的轮指与扫弦点缀其间,既增强了旋律的层次感,又暗示了道观环境的清幽与人物内心的波澜,如“月下联诗”场景中,琵琶的清脆音色与板胡的悠扬交织,营造出月色朦胧、情愫暗生的浪漫氛围,笙作为和声乐器,以圆润浑厚的音色填充旋律间隙,使整体伴奏更加丰满和谐,尤其在抒情唱段的拖腔部分,笙的持续长音为情感表达提供了绵延不绝的支撑。

武场打击乐器则以“梆子”和“板鼓”为核心,把控节奏的松紧与情绪的起伏,在“相会”“定情”等欢快情节中,梆子与板鼓的节奏轻快明朗,配合演员的身段表演,凸显爱情的甜蜜与雀跃;而在“逼亲”“分离”等冲突场景中,板鼓的“凤点头”“紧急风”等锣鼓点密集响起,梆子的击打节奏加快,将戏剧张力推向高潮,同时为演员的念白与唱腔提供精准的节奏支点,小锣的清脆与堂鼓的浑厚穿插其间,通过音色的明暗对比,强化了人物心理的微妙变化,如妙常听闻必正被迫离开时的惊诧,小锣的“哐哐”声与演员的踉跄步伐同步,瞬间将观众带入情境。

| 乐器 | 音色特点 | 功能定位 | 代表情节运用 |

|---|---|---|---|

| 板胡 | 清亮高亢 | 主奏领奏,情感表达核心 | 必正“表心迹”的激昂唱段 |

| 二胡 | 柔和连绵 | 辅助烘托,内心戏刻画 | 妙常“陈情”的含蓄倾诉 |

| 琵琶 | 清脆灵动 | 点缀旋律,场景氛围营造 | 月下联诗的浪漫氛围 |

| 笙 | 圆润浑厚 | 和声填充,旋律绵延支撑 | 抒情唱段拖腔的情感升华 |

| 梆子/板鼓 | 节奏鲜明 | 把控节奏,戏剧张力强化 | 逼亲冲突时的紧张节奏推进 |

《必正与妙常》的伴奏并非单纯的音乐点缀,而是与唱腔、表演深度融合的“第二语言”,它通过乐器的音色对比、节奏变化与情感投射,让人物形象更加立体:板胡的明快对应必正的热忱,二胡的婉转呼应妙常的柔韧,打击乐的刚劲则外化了剧情的波澜,正是这种“以声塑情、以乐传神”的伴奏艺术,使得这部百年经典至今仍能在舞台上打动人心,让观众在旋律中感受传统戏曲的独特魅力。

FAQs

问题1:豫剧《必正与妙常》伴奏中,板胡的“滑音”技巧如何表现人物情感?

解答:板胡的滑音(尤其是上滑音和下滑音)能模拟人声的哭腔或颤音,增强唱腔的感染力,在妙常“秋江送别”唱段中,通过下滑音的细腻处理,表现她强忍泪水的哽咽感;在必正“剖明心迹”时,上滑音的幅度加大,突出其情感的炽热与坚定,使人物情感更具穿透力。

问题2:传统《必正与妙常》伴奏中,打击乐“凤点头”锣鼓点有何作用?

解答:“凤点头”是豫剧常用打击乐锣鼓点(节奏为“仓才 乙才 仓”),在剧中常用于人物情绪转折或对话互动处,如妙常听到必正表白时的惊诧,通过“凤点头”的密集节奏,配合演员的眼神闪烁与身段微颤,瞬间强化戏剧冲突;在两人定情时,“凤点头”转为舒缓节奏,烘托喜悦氛围,起到“以声塑情、以乐助演”的作用。