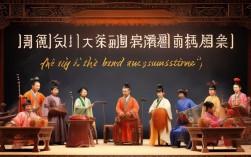

四平调是豫剧体系中独具特色的地方剧种,起源于20世纪30年代的河南东部地区,主要流行于商丘、周口、菏泽一带,因唱腔中“四句一平”的结构特点而得名,它是在豫东调、沙河调的基础上,融合当地民歌、说唱艺术逐渐形成的新剧种,既有豫剧的高亢激越,又兼具婉约细腻的地方风情,被誉为“豫剧中的小调明珠”,作为国家级非物质文化遗产,四平调以其独特的艺术魅力承载着中原地区的人文记忆,是戏曲百花园中一朵别致的花朵。

起源与发展:从民间小调到舞台艺术

四平调的诞生与河南东部地区的民间文化生态密不可分,20世纪初,豫东地区的民间艺人常在庙会、集市表演“弦子戏”“花鼓调”等曲艺形式,这些曲调节奏明快、旋律贴近生活,深受群众喜爱,1930年代,商丘永城艺人李桂芝、鹿邑艺人张新田等人尝试将这些民间小调与豫剧的板式结构结合,去掉豫剧中的“大梆子”伴奏,改用板胡、二胡等丝弦乐器,创造出一种新的唱腔形式,因唱腔中每四句为一个段落,尾音平稳过渡,故名“四平调”。

新中国成立后,四平调迎来发展黄金期,1950年代,商丘市四平调剧团成立,整理改编了《陈三两爬堂》《三娘教子》等传统剧目,使四平调从田间地头走向专业舞台,1960年代,艺术家唐喜成、吴碧波等人在唱腔中加入豫剧豫东调的“炸音”技巧,丰富了四平调的表现力,使其既能演才子佳人戏,也能演现代生活戏,改革开放后,《小二黑结婚》《刘胡兰》等现代戏的创演,让四平调进一步突破地域限制,成为豫剧中兼具传统与创新的剧种。

艺术特色:唱腔、表演与音乐的三重魅力

四平调的艺术特色集中体现在唱腔、表演和音乐伴奏三个方面,三者相互交融,形成了独特的审美风格。

(一)唱腔:婉转中见深情,细腻中显张力

四平调的唱腔以“四平板”为核心,结构为“起、承、转、合”四句式,每句尾音多落在“do、re、mi”等稳定音上,形成“平缓中见起伏”的听觉效果,其旋律以级进为主,少有大跳音程,既有豫剧的“酣畅淋漓”,又有江南小调的“婉转缠绵”,例如传统戏《陈三两爬堂》中“未开言来珠泪落”的唱段,通过滑音、颤音等润腔技巧,将陈三两的悲愤与无奈表现得淋漓尽致;而现代戏《小二黑结婚》中“清格凌凌的水”则用明快的节奏,展现出农村青年的爱情活力。

四平调的板式丰富,包括慢板(用于抒情)、二八板(用于叙事)、流水板(用于表现紧张情节)、散板(用于自由抒发)等,可根据剧情灵活转换,不同行当的唱腔各有特色:小生唱腔清亮刚劲,旦角唱腔柔美细腻,净角(花脸)则保留豫剧的“炸音”,粗犷豪放。

(二)表演:贴近生活,朴实无华

四平调的表演风格强调“生活化”,动作幅度较小,注重眼神和手势的细节刻画,与豫剧其他剧种相比,四平调少了程式化的“功架”,多了民间生活的真实感,例如闺门旦的台步,借鉴了农村妇女的行走姿态,轻盈自然;小生的扇子功,不追求花哨,而是通过扇子的开合表现人物内心的喜怒哀乐,这种“接地气”的表演风格,使四平调的故事更易引发观众共鸣。

(三)音乐伴奏:丝弦为主,打击乐为辅

四平调的音乐伴奏以丝弦乐器为主,板胡是主奏乐器,音色高亢明亮;辅以二胡、笙、笛等,形成柔和的音色层次,打击乐仅用板鼓、梆子、小锣等少量乐器,节奏轻快,不喧宾夺主,这种“以唱为主,以奏为辅”的伴奏方式,突出了人声的表现力,让观众更专注于唱腔的情感传递。

以下是四平调主要板式及特点的简要对比:

| 板式名称 | 节奏特点 | 唱腔风格 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 慢板 | 舒缓、自由 | 婉转抒情,多拖腔 | 表现人物内心独白、情感抒发 |

| 二八板 | 规整、中等速度 | 叙事性强,字正腔圆 | 交代剧情、人物对话 |

| 流水板 | 明快、紧凑 | 节奏鲜明,情绪激昂 | 表现紧张情节、矛盾冲突 |

| 散板 | 自由、灵活 | 伸缩性强,口语化 | 表现人物悲愤、哀叹等极端情绪 |

代表剧目:经典承载,薪火相传

四平调的剧目以“生活小戏”和“才子佳人戏”为主,题材多取自民间传说、历史故事,贴近百姓生活,传统戏中,《陈三两爬堂》是最具代表性的剧目,讲述了才女陈三两被卖入妓院,后为义弟状告贪官的故事,其唱腔“未开言来珠泪落”至今仍是经典;《三娘教子》以家庭伦理为主题,通过三娘含辛茹苦抚养继子的故事,展现了传统美德;《卷席筒》则通过穷孩子苍娃的遭遇,歌颂了善良与正义。

现代戏创作方面,《小二黑结婚》是四平调现代戏的里程碑,该剧根据赵树理同名小说改编,讲述了农村青年小二黑与小芹冲破封建束缚的爱情故事,音乐上融入了河南民歌元素,唱腔清新活泼,成为新中国成立后戏曲现代戏的典范;《刘胡兰》则以革命英雄事迹为题材,通过激昂的唱腔和悲壮的表演,展现了革命者的崇高精神。

这些剧目不仅塑造了鲜活的人物形象,更通过唱腔和表演传递了中原文化的价值观,如忠孝节义、善恶有报等,成为四平调艺术传承的重要载体。

传承现状:非遗保护下的坚守与创新

随着时代发展,四平调面临着传承危机,年轻观众减少、演员断层、演出市场萎缩等问题,让这门古老艺术岌岌可危,2006年,四平调被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,为传承带来了转机。

商丘市四平调剧团是四平调的主要传承单位,剧团通过“非遗进校园”“传承人收徒”等方式培养年轻演员,国家级非遗传承人李素萍、屈青等老一辈艺术家坚持登台演出,并整理唱腔资料,录制教学视频,四平调也在尝试创新,如将现代音乐元素融入传统唱腔,创排反映时代新貌的剧目《商丘好人》,通过短视频平台传播经典唱段,吸引年轻观众关注。

传承之路依然漫长,如何平衡传统与创新、如何让四平调走进当代生活,仍是需要探索的课题,正如老艺人所言:“四平调的根在民间,只有扎根生活,才能枝繁叶茂。”

相关问答FAQs

问题1:四平调与豫剧其他剧种(如豫东调、豫西调)的主要区别是什么?

解答:四平调与豫剧其他剧种同属梆子腔系,但存在明显差异,从唱腔看,豫东调高亢激越,多跳进音程,适合表现豪放情感;豫西调深沉悲凉,常用哭腔,多演悲剧;四平调则旋律平稳,以级进为主,兼具抒情与叙事,风格更婉约细腻,从伴奏看,豫东调、豫西调均以梆子为主要节奏乐器,而四平调弱化梆子,突出丝弦乐器的表现力,题材上,四平调更侧重民间生活小戏,而豫东调、豫西调的历史袍带戏较多。

问题2:学习四平调表演有哪些难点?

解答:学习四平调需克服三大难点,一是唱腔技巧,四平调的“四平板”要求气息平稳,尾音控制精准,尤其旦角的“小嗓”与“真嗓”转换需自然,滑音、颤音等润腔技巧需长期练习;二是表演风格,四平调强调“生活化”,需避免程式化的“功架”,通过眼神、手势等细节表现人物,这对演员的生活观察能力要求较高;三是方言念白,四平调使用河南东部方言,如“中”“得劲儿”等词汇的发音和语调需地道,否则会失去地方韵味,需演员深入生活学习方言。