河南戏曲与南京的缘分,自古便如长江与黄河的交汇,既有历史的绵长,又有文化的交融,近年来,河南戏曲界青年演员刘容“下南京”的演出活动,更成为南北文化交流的一段佳话,让金陵观众领略了中原戏曲的独特魅力。

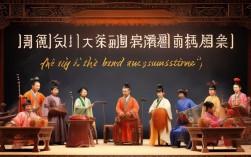

刘容是河南豫剧团的青年骨干工闺门旦、青衣师从豫剧名家小香玉等,深得豫剧表演精髓,她的嗓音甜润明亮,扮相清丽俊美,既能演绎《花木兰》中替父从军的英姿飒爽,也能诠释《穆桂英挂帅》里挂帅出征的沉稳大气,此次“下南京”,她携经典豫剧《秦香莲》《五女拜寿》等剧目亮相南京保利大剧院,为南京市民带来了一场原汁原味的中原戏曲盛宴。

演出当晚,《秦香莲》选段“见皇姑”一开场,刘容便以醇厚的唱腔和细腻的表情,将秦香莲的悲愤与隐忍展现得淋漓尽致,她的水袖功更是堪称一绝,时而如流水般柔美,时而如惊涛般激昂,每一个动作都精准传递出人物内心的波澜,台下观众掌声雷动,不少南京戏迷表示:“虽然是第一次看豫剧,但刘容的表演太有感染力,让我们完全沉浸在故事里了。”

为了让南京观众更深入地了解豫剧,刘容团队还特别安排了“豫剧体验日”活动,在南京某社区文化中心,刘容手把手教市民们豫剧的基本身段和唱腔,从简单的“兰花指”到“台步”,从“慢板”到“二八板”,南京市民学得不亦乐乎。“原来豫剧的唱腔有这么讲究的‘腔口’,手势也藏着这么多故事!”一位参与体验的王阿姨笑着说,刘容还与南京越剧团的演员进行了艺术交流,双方就南北戏曲的表演技巧、唱腔特点展开探讨,碰撞出不少思想的火花。

河南戏曲与南京的相遇,不仅是艺术的交流,更是文化的互鉴,南京作为六朝古都,戏曲文化底蕴深厚,越剧、昆曲等剧种在此拥有广泛的群众基础;而河南戏曲则以高亢激越的唱腔、粗犷豪放的风格著称,两者虽地域不同,却都承载着中华优秀传统文化的精髓,刘容此次“下南京”,不仅让南京观众感受到了豫剧的魅力,也为河南戏曲开拓南方市场、吸引年轻观众提供了新的可能。

为更直观地展现河南豫剧与南京越剧的艺术特色,以下为两者对比:

| 对比维度 | 河南豫剧 | 南京越剧 |

|---|---|---|

| 声腔特点 | 高亢激越,以“大本腔”为主 | 婉转柔美,以“小嗓”为主 |

| 表演风格 | 粗犷豪放,注重武戏和身段 | 细腻含蓄,侧重文戏和情感表达 |

| 代表剧目 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》 |

| 伴奏乐器 | 板胡、梆子、锣鼓等 | 二胡、琵琶、扬琴等 |

| 流行地区 | 中原地区及北方各省 | 江浙沪及南方各省 |

此次刘容“下南京”的成功,离不开两地文化部门的推动和支持,近年来,河南与南京在文化交流方面频繁互动,通过“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,让更多年轻人了解和喜爱传统戏曲,刘容表示:“未来希望能常来南京演出,把更多优秀的豫剧作品带给金陵观众,也期待与南京的戏曲界同仁合作,创作出更多融合南北特色的新剧目。”

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲在南京的演出历史可以追溯到什么时候?

A1:河南戏曲与南京的交流源远流长,早在明清时期,随着漕运和商帮的流动,河南梆子戏(豫剧前身)便随商人传入南京,在当时的秦淮河畔、夫子庙等场所进行演出,据《南京戏曲志》记载,清代乾隆年间,就有河南梆子戏班在南京演出《反徐州》《对花枪》等剧目,深受当地百姓喜爱,新中国成立后,河南豫剧团多次来南京交流演出,如常香玉大师曾率团在南京义演,为抗美援朝捐赠飞机,成为一段佳话。

Q2:刘容的表演风格有哪些特点?她对年轻观众有何吸引力?

A2:刘容的表演风格兼具传统与创新:她深得豫剧“常派”“陈派”等名派精髓,唱腔字正腔圆,表演细腻传神,尤其擅长塑造坚韧、大气的女性角色;她在传统基础上融入现代审美,如通过舞台灯光、多媒体技术等增强剧目感染力,同时在表演中加入一些符合年轻人审美的肢体语言,她积极通过短视频平台分享豫剧知识,用通俗的语言讲解唱腔技巧,让更多年轻人感受到豫剧的魅力,吸引了不少“00后”观众关注戏曲。