京剧《九江口》是中国传统戏曲宝库中以历史战争为题材的经典剧目,其故事取材于元末农民起义时期朱元璋与陈友谅争夺天下的历史事件,经过民间传说、话本小说的演绎,最终在京剧舞台上形成了集武打、唱念、人物塑造于一体的艺术精品。

历史背景与故事原型

《九江口》的故事发生于元至正二十年(1360年),此时元朝统治濒临崩溃,各地义军割据,其中以朱元璋(吴王)和陈友谅(汉王)势力最为强大,双方为争夺长江中下游控制权展开激烈角逐,九江口(今江西九江)位于长江与鄱阳湖交汇处,是东进南京(时称集庆)的军事要塞,战略地位至关重要。

据《明史》及《英烈传》等史料记载,陈友谅拥兵数十万,自称汉帝,派大将张定边(人称“花刀将军”)镇守九江口,并设下“伏兵计”,企图诱击朱元璋的水师,朱元璋麾下大将常遇春、胡大海等率军攻城,九江口之战由此爆发,京剧在史实基础上进行艺术加工,强化了“忠义智勇”的主题,塑造了张定边、胡大海、华云龙等性格鲜明的角色,使故事更具戏剧张力。

从民间传说到京剧舞台的演变

《九江口》的故事雏形最早可追溯至元末明初的民间说书,说书人为了吸引听众,在历史框架中加入虚构情节,如张定边“夜观天象”“设空城计”等细节,逐渐形成“九江口之战”的系列故事,明清时期,这些故事被收录在《英烈传》《飞龙全传》等通俗小说中,为戏曲创作提供了蓝本。

清代中后期,随着京剧的形成与发展,各大班社开始将历史题材搬上舞台。《九江口》最初以“折子戏”形式流传,如《张定边大战九江口》《胡大海闯关》等片段,侧重展现武打场面,直到20世纪初,京剧表演艺术家周信芳(麒麟童)对其进行整合改编,将其发展为完整的大戏,周信芳在剧中饰演张定边,融合老生的唱念功架与净角的豪迈气质,创造出“麒派”艺术的经典形象,使《九江口》成为兼具历史厚重感与艺术观赏性的剧目,此后,李少春、袁世海等名家也先后演绎过该剧,进一步丰富了人物塑造和舞台呈现。

剧情梗概与人物塑造

《九江口》全剧以“攻守九江口”为主线,分为“战九江”“设空城”“义释将”等场次,核心情节围绕张定边的智勇忠义展开。

主要人物与行当安排:

| 人物 | 行当 | 性格特点与核心情节 |

|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| 张定边 | 老生/净 | 陈友谅麾下大将,忠勇刚直,善用智谋,剧中以“夜巡”“献计”“水战”等情节,展现其老成持重、忠心护主的形象。 |

| 胡大海 | 武生 | 朱元璋部将,性格豪爽,勇猛善战,与张定边在九江口展开激战,凸显战场上的英雄对决。 |

| 华云龙 | 丑行 | 朱元璋军师,足智多谋,识破张定边的空城计,推动剧情转折。 |

| 陈友谅 | 净 | 汉国皇帝,刚愎自用,因猜忌导致战局被动,与张定边形成“君臣离心”的对比。 |

剧情高潮在“空城计”一节:张定边见朱元璋大军来犯,兵力悬殊,遂下令打开城门,卸下甲胄,于城头抚琴,以“空城计”诱敌,胡大海不知是计,率军猛攻,中伏兵败,这一情节既借鉴了《三国演义》中诸葛亮空城计的智慧,又通过京剧的“身段”“念白”强化了张定边的胆识——抚琴时的沉稳、城头眺望的凝重,以及“老夫在此,尔等敢进否”的念白,尽显老将风范。

艺术特色与舞台呈现

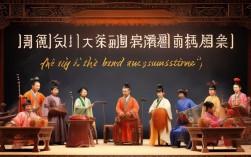

《九江口》作为京剧武戏与文戏结合的典范,在表演、音乐、舞台美术等方面均有独特之处。

表演艺术:剧中武打场面火爆激烈,如“水战”一场,演员需在舞台上模拟船战,通过“翻跳”“打出手”等技巧展现浪战中的厮杀;文戏则以唱念为主,张定边的唱腔融合老生的苍劲与净腔的浑厚,如“叹英雄失势入罗网”一段,唱腔跌宕起伏,抒发其忠君忧愤之情。

音乐设计:以西皮、二黄为基础板式,根据人物情绪调整节奏,如胡大海出场时用高亢的西皮导板,展现其勇猛;张定边抚琴时则以舒缓的二黄慢板,营造紧张氛围中的宁静。

舞台美术:传统演出中,九江口的布景以“城楼”“波浪”为主,通过“一桌二椅”的简约布局配合演员表演,虚拟出战场场景;服装上,张定边身着白靠、插翎子,凸显其“老将”身份;胡大海则黑靠、扎巾,体现武将的英武。

文化意义与传承

《九江口》不仅是一部展现战争场面的历史剧,更通过张定边“忠义两全”的形象,传递了传统价值观中对“忠君爱国”“智勇双全”的推崇,剧中张定边虽为敌方将领,但其“明知不可为而为之”的坚守,以及对部下的爱护,赢得了观众的理解与尊重,体现了京剧“善恶有报、忠义千秋”的审美追求。

20世纪以来,《九江口》历经多次改编,如1959年中国京剧院整理演出本,强化了历史唯物主义视角,弱化了“神怪”元素;21世纪以来,青年演员通过现代舞台技术(如多媒体投影呈现水战场面)演绎该剧,让经典剧目焕发新生,2019年,《九江口》入选“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”,进一步巩固了其在中国戏曲史上的地位。

相关问答FAQs

Q1:《九江口》中的张定边与真实历史人物有何异同?

A1:历史上的张定边(?-1363年)是陈友谅麾下核心将领,以骁勇善战著称,曾参与鄱阳湖之战,最终战败身亡,京剧中的张定边在史实基础上进行了艺术加工:一是强化了其“智谋”形象,如虚构“空城计”“夜观天象”等情节;二是突出了“忠义”特质,将其塑造为“虽为敌将,心系汉室”的悲剧英雄,这种“虚实结合”的处理,使人物更具戏剧感染力,但也与历史原型存在一定差异。

Q2:为什么说《九江口》是“武戏文唱”的典范?

A2:“武戏文唱”是京剧表演的重要理念,指武打场面需融入文戏的“神韵”,以人物性格驱动动作。《九江口》中,虽有激烈的“水战”“城头厮杀”等武戏段落,但核心在于通过武打展现人物心理——如张定边的“空城计”,武打是“诱敌”的手段,而其“抚琴”“凝望”等文戏动作,才是凸显其胆识与谋略的关键,演员需以“形”带“神”,将武打的“刚”与文戏的“柔”结合,使观众既能欣赏技艺,又能感受人物情感,这正是《九江口》作为“武戏文唱”典范的原因。