豫剧《杨贵妃政变》下部以唐代“安史之乱”为背景,延续了上部杨贵妃从深宫宠妃到被动卷入权力漩涡的脉络,下部则聚焦她从“被利用者”到“主动反抗者”的蜕变,在权力与情感的撕裂中,以悲剧性抗争完成人物弧光,全剧通过紧凑的戏剧冲突、鲜明的豫剧唱腔艺术与深刻的历史反思,展现了封建体制下女性的绝望与觉醒。

剧情脉络:从深宫囚笼到政变漩涡

下部剧情从安禄山叛军逼近长安的危急局势展开,唐玄宗李隆基仓促携杨贵妃及文武百官西逃,途中马嵬坡驿站成为权力博弈的焦点,以太子李亨为首的旧势力借“清君侧”名义,将矛头直指杨贵妃及其家族——宰相杨国忠已被乱军所杀,而杨贵妃则被视为“红颜祸水”的象征。

剧情围绕杨贵妃的“生死抉择”展开:唐玄宗在“爱情”与“皇权”间挣扎,试图以“赐死”贵妃换取军队效忠;杨贵妃在得知自己不过是权力斗争的“牺牲品”后,从最初的惊恐绝望转向决绝反抗,她不再被动接受命运,而是利用自己对玄宗的影响力,联合少数忠于她的宦官与侍女,策划了一场“反政变”——目标并非夺取皇权,而是以生命为代价,揭露太子势力借“平叛”之名行篡权之实的阴谋。

全剧高潮发生在驿站密室:杨贵妃假意同意自尽,却在临死前当众揭露太子李亨与边将郭子仪的密谋,并拿出安禄山“讨杨诏书”的伪造证据,她以豫剧特有的“哭坟”唱段控诉:“六军不发非为祸,是有人借我头颅定山河!”在玄宗的泪眼与太子的冷笑中,她自缢于驿站梁柱,鲜血染红白绫,成为权力祭坛上的牺牲品,而她的“政变”虽失败,却迫使玄宗妥协,太子李亨得以分兵北上,为唐朝延续国祚埋下伏笔。

人物塑造:在撕裂中觉醒的悲剧英雄

下部通过多维度刻画,让杨贵妃从“符号化宠妃”升华为“有血有肉的反抗者”。

| 人物 | 身份 | 核心动机 | 悲剧性 |

|---|---|---|---|

| 杨玉环 | 唐玄宗贵妃 | 从“自保”到“揭露真相,反抗不公” | 以生命为代价反抗体制,却仍被历史污名化为“祸水”,个人觉醒难敌时代洪流。 |

| 李隆基 | 唐玄宗 | 平衡“爱情”与“皇权”,维持统治 | 既是加害者(赐死贵妃)又是受害者(被儿子胁迫),展现帝王的无力与懦弱。 |

| 李亨 | 太子 | 借“清君侧”铲除异己,夺取皇权 | 以“大义”之名行权谋之实,将贵妃视为权力垫脚石,体现封建政治的残酷。 |

| 高力士 | 宦官 | 忠于玄宗,试图调和矛盾 | 看透权力本质却无力改变,最终成为悲剧的旁观者与执行者。 |

杨贵妃的“觉醒”是全剧灵魂,她在唱段中质问:“难道红颜天生是祸?难道君心从来是锁?”从早期对玄宗的依赖,到后期对“女性被物化”的清醒认知,她的反抗不是对权力的渴望,而是对“被当作工具”命运的决绝否定,这种“向死而生”的勇气,让角色突破了传统戏曲中“祸水”或“贞女”的刻板印象,具有强烈的现代性意义。

艺术特色:豫剧元素的极致运用

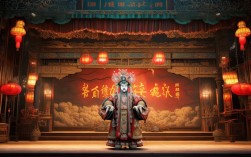

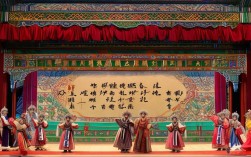

作为经典豫剧改编,下部在唱腔、表演与舞台设计上充分展现了剧种特色。

唱腔设计:杨贵妃的核心唱段采用豫剧“豫东调”与“豫西调”融合的“祥符调”,高亢中带着悲怆,自缢前”的【慢板】“白绫如雪染霜色,二十年来梦南柯”,旋律婉转曲折,将人物从回忆到决绝的情绪层层递进;而“揭露阴谋”时的【快板】“假诏书,血斑斑,字字都是杀人剑”,节奏急促,字字铿锵,凸显抗争的爆发力。

表演程式:结合豫剧“唱、念、做、打”的精髓,杨贵妃的“自缢”场景被艺术化处理——演员以“甩袖”“跪步”等动作表现挣扎,最后以“僵尸倒”的绝活定格,配合灯光骤暗、白绫飘落的舞台效果,极具视觉冲击力,而唐玄宗的“捶胸顿足”、太子的“冷笑甩袖”,则通过程式化动作强化人物性格。

舞台意象:以“马嵬坡”的枯树、残阳为背景,象征盛唐的衰落;反复出现的“白绫”意象,既是死亡符号,也是杨贵妃“洁白”人格的隐喻;而结尾处,杨贵妃的血衣被太子势力当作“平叛功绩”展示,与开篇的“霓裳羽衣舞”形成残酷对比,暗示历史叙事对女性的歪曲。

主题思想:权力祭坛上的女性悲歌

下部虽以“政变”为名,实则探讨的是“历史书写中的女性失语”与“权力对人性的异化”,杨贵妃的悲剧,不仅是她个人的悲剧,更是所有被权力工具化的女性的缩影——她试图以生命为笔,在历史中写下自己的真相,却仍被“红颜祸水”的标签掩盖,正如剧末旁白:“她死了,却让世人看见:所谓祸水,不过是权力推卸责任的借口。”这种对历史真相的追问,让剧目超越了传统戏曲的“忠奸善恶”二元对立,具有深刻的现实意义。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《杨贵妃政变》下部与历史上马嵬坡兵变有何不同?

A1:历史上,马嵬坡兵变是太子李亨联合陈玄礼等将领,以“杨国忠祸国”为由逼迫玄宗赐死杨贵妃,核心是“清君侧”与权力更迭;而剧中下部虚构了杨贵妃“主动策划反政变”的情节,赋予她反抗者的角色,将被动死亡转化为主动抗争,目的是揭示“历史叙事中女性被污名化”的现象,属于艺术化改编,更具戏剧张力与人文关怀。

Q2:杨贵妃的唱段如何体现豫剧的地域特色?

A2:杨贵妃的核心唱段融合了豫剧“祥符调”的婉转与“豫东调”的豪放,自缢前”的唱段运用“慢板”拖腔,模仿河南方言的语调起伏,凸显人物的悲情;而“揭露阴谋”时则加入“快二八板”的节奏,配合梆子、板鼓的密集打击,形成豫剧特有的“酣畅淋漓”的唱腔效果,既展现人物内心的激荡,又保留了河南地域音乐的质朴与力量。