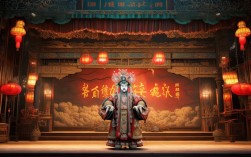

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的生活底蕴,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《大察庄全场戏》以其鲜明的时代特色、跌宕的剧情和饱满的人物形象,成为豫剧现代戏中的代表性作品,不仅艺术地再现了特定历史时期的社会风貌,更通过舞台语言传递了中华民族不屈不挠的精神内核。

《大察庄全场戏》的故事背景设定在20世纪40年代抗日战争相持阶段,华北平原上的一个小村庄“察庄”成为敌我双方争夺的焦点,剧情围绕“保粮”与“夺粮”的矛盾展开:日伪军为维持战争机器,对察庄的粮食进行疯狂掠夺,而村民在地下党组织的领导下,以智慧与勇气展开了一场艰苦卓绝的护粮斗争,全戏没有刻意追求宏大战争场面,而是聚焦于普通人在时代洪流中的选择与坚守,通过“藏粮”“斗敌”“护村”等关键情节,层层递进地展现村民从自发反抗到有组织斗争的成长历程,以及军民鱼水情深的深厚情感。

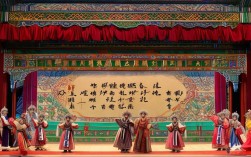

在艺术表现上,《大察庄全场戏》充分展现了豫剧艺术的独特魅力,唱腔设计上,既保留了豫剧传统板式如【二八板】【慢板】的醇厚韵味,又根据现代戏的情感需求进行了创新,村长李德明在动员村民护粮时的唱段,以激昂的【快二八】配合高亢的甩腔,表现出临危不惧的领袖气质;而年轻姑娘小翠在失去亲人后的【哭腔】则如泣如诉,将悲痛与愤怒交织的情感渲染得淋漓尽致,既符合豫剧“声情并茂”的传统,又赋予角色鲜明的时代感,表演方面,演员们注重“以情带戏,以技传情”,通过趟马、跌扑、甩发等传统程式化动作,结合现代生活化的细节刻画,使人物形象立体鲜活,如地下党员王铁柱与敌人周旋时,眼神中的机警、话语中的沉稳,以及被俘后宁死不屈的挺拔身姿,既有豫剧武生的刚劲,又有革命者的坚毅,实现了程式与人物的完美统一。

音乐伴奏与舞台美术同样为剧目增色不少,乐队以板胡为主奏,辅以梆笛、笙等民族乐器,时而急促如战鼓催征,时而舒缓如月夜低语,与剧情节奏高度契合,尤其在“夜袭粮仓”一场中,急促的锣鼓点与板胡的快弓交织,营造出紧张激烈的氛围,让观众仿佛置身于枪林弹雨之中,舞台设计则采用虚实结合的手法,通过旋转舞台、投影技术等现代手段,快速切换场景:从破败的农家院落到阴森的炮楼,从金黄的麦田到血染的战场,既保留了传统戏曲“一桌二椅”的写意精神,又增强了视觉冲击力,使观众在沉浸式体验中感受历史的厚重。

作为一部现代戏,《大察庄全场戏》的文化价值不仅在于艺术上的创新,更在于其对红色精神的传承与弘扬,剧中没有将英雄人物“神化”,而是通过“藏粮时村民的犹豫”“面对敌人威胁时的退缩”等细节,展现普通人在生死考验中的真实心理,使“爱国主义”的主题更具感染力,剧中融入的华北民间习俗(如剪纸、秧歌)、方言土语等元素,让观众感受到浓郁的地域文化气息,也让豫剧这一古老艺术形式在当代焕发出新的生命力,多年来,该剧不仅活跃在专业剧场的舞台上,还通过“送戏下乡”“进校园演出”等形式,让更多观众了解历史、铭记英雄,成为连接过去与现在的精神纽带。

| 主要角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段片段 |

|---|---|---|---|

| 李德明 | 老生 | 坚毅沉稳、有担当 | “察庄的土地埋过祖辈的骨,一粒粮食也不能让敌人夺!” |

| 小翠 | 闺门旦 | 机敏勇敢、重情义 | “娘的血染红了村口路,我要用仇人的血来祭亲娘!” |

| 王铁柱 | 武生 | 智勇双全、赤胆忠心 | “黑夜里有北斗引方向,咱穷人跟着共产党奔光明!” |

| 龟田少佐 | 花脸 | 凶残狡诈、色厉内荏 | “小小的察庄竟敢反抗,通通杀光一个不留!” |

FAQs

Q1:《大察庄全场戏》与传统豫剧历史戏相比,在创作上有何突破?

A1:突破主要体现在三个方面:一是题材上,从帝王将相、才子佳人的历史叙事转向普通民众的抗战生活,更贴近现实;二是人物塑造上,强调“平民英雄”,通过细节展现人物成长弧光,而非脸谱化的“高大全”;三是艺术手段上,大胆吸收话剧、电影等艺术形式的写实手法,结合传统程式,如用“慢动作”表现牺牲瞬间的悲壮,用“内心独白”唱段揭示人物心理,使豫剧现代戏的表现力更加丰富多元。

Q2:豫剧现代戏如何在传承中吸引年轻观众?以《大察庄全场戏》为例说明。

A2:在内容上挖掘“青春化”表达,如剧中年轻角色小翠、二娃的成长线,容易引发年轻观众的情感共鸣;在形式上创新,如融入摇滚元素配乐、多媒体投影技术,增强舞台的视觉冲击力和时尚感;在传播上借助新媒体,如将经典唱段剪辑成短视频在平台传播,开展“线上云剧场”互动,让年轻观众以更便捷的方式接触豫剧,从而实现从“看热闹”到“懂门道”的转变。