豫剧作为中国北方最具代表性的地方剧种之一,以质朴豪放、刚健明快的艺术风格深受观众喜爱,其传统剧目中,《黄鹤楼》与《芦花荡》堪称三国题材的“双子星”,前者以“智斗”展现权谋博弈,后者以“性格”凸显草莽豪情,二者在剧情架构、人物塑造与艺术表现上各具特色,共同构成了豫剧舞台上的经典篇章。

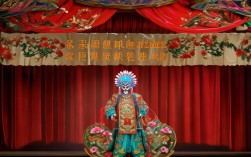

《黄鹤楼》取材于《三国演义》第五十回“诸葛亮二气周瑜”,剧情围绕“刘备借荆州不还,周瑜设宴加害”展开,东吴大都督周瑜以庆贺刘备“娶亲”为名,在黄鹤楼设下鸿门宴,暗藏刀斧手,意图逼迫刘备交还荆州,刘备明知是计,却因赵云随行、诸葛亮暗授锦囊而从容赴会,席间,周瑜步步紧逼,刘备假意示弱,赵云按计提醒“回荆州”,周瑜阻拦不成,诸葛亮及时登楼,以“刘皇叔乃汉室宗亲,东吴联姻本为抗曹”为由,智退周瑜,刘备一行安然脱险,该剧以“文戏武唱”见长,周瑜的“白口”刚劲急促,尽显其儒将风范下的焦躁;诸葛亮的“摇扇”动作潇洒,唱腔悠扬,将“运筹帷幄”的智谋刻画得入木三分;赵云的“武戏”则穿插其中,刚猛利落的打斗场面与紧张的剧情节奏相得益彰,营造出“刀光剑影中见智谋”的艺术效果。

《芦花荡》则聚焦三国故事中的另一草莽英雄——张飞,剧情更具民间生活气息与喜剧色彩,张飞在芦花荡开酒坊,偶遇因追杀董卓而落难的曹操部将张辽、徐晃,张飞不知二人身份,因琐事与二人发生冲突,凭借一身蛮力将其打跑,后刘备、关羽寻至,张飞方知打错“自己人”,懊恼之余与兄长、二哥相认,兄弟三人于芦花荡团聚,该剧以“生活化表演”为核心,张飞的“黑头”唱腔高亢激昂,如“俺老张在芦花荡开了酒坊”一句,融入豫剧特有的“嗨腔”,将草莽英雄的豪爽与憨直展现得淋漓尽致;剧中“打瓜园”“摔跤”等情节,通过夸张的肢体语言与方言俚语,营造出浓郁的乡土喜剧氛围,打破了传统三国戏的严肃基调,让观众在笑声中感受张飞的“粗中有细”与兄弟情谊的真挚。

两剧虽同属三国题材,却风格迥异:《黄鹤楼》以“权谋”为骨,唱腔与表演偏重“文武结合”,展现朝堂与战场上的智勇交锋;《芦花荡》以“性格”为魂,表演与唱腔偏重“生活化与喜剧化”,聚焦草莽英雄的民间叙事,从艺术价值看,《黄鹤楼》的“周瑜智斗”成为豫剧“文武戏”的经典范式,其“摇扇计”“甩袖怒”等表演程式被后世反复借鉴;《芦花荡》的“张飞形象”则丰富了豫剧人物塑造的维度,将“草莽英雄”的粗犷、率真与温情融为一体,成为展现豫剧“乡土气息”的代表剧目。

剧目基本信息对比表

| 剧目名称 | 题材来源 | 核心冲突 | 主要人物 | 艺术风格 | 经典唱段/动作 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《黄鹤楼》 | 《三国演义》第五十回 | 周瑜设宴加害,刘备智脱险 | 周瑜、刘备、诸葛亮 | 文戏武唱、智谋交锋 | 诸葛亮“摇扇计”、周瑜“甩袖怒” |

| 《芦花荡》 | 民间三国故事衍生 | 张飞误打张辽、徐晃,兄弟相认 | 张飞、刘备、关羽 | 生活化、喜剧色彩 | 张飞“嗨腔唱段”“摔跤打瓜园” |

相关问答FAQs

Q1:《黄鹤楼》中周瑜的人物形象有何特点?如何通过表演体现?

A1:周瑜在剧中塑造为“儒将”与“枭雄”的矛盾体——既有“雄姿英发”的统帅风范,又有“妒贤嫉能”的狭隘心胸,表演上,演员通过“白口”的刚劲(如“刘备小儿休要逞强”的急促语调)、眼神的骤变(从矜持到暴怒的瞬间转换)以及“甩袖”“顿足”等动作,配合豫剧“二本腔”的拔高唱腔,将其“智谋有余、度量不足”的性格层次展现得淋漓尽致,周瑜在黄鹤楼怒气不息”一句,唱腔由缓转急,配合甩袖动作,精准传递出“计谋落空”的懊恼与不甘。

Q2:《芦花荡》中的张飞为何具有喜剧色彩?这种风格如何增强剧目感染力?

A2:《芦花荡》的喜剧色彩源于张飞“粗中有细”的性格反差与民间生活的细节化呈现,剧中张飞并非一味“鲁莽”,而是因“不知情”与张辽、徐晃冲突,其“打瓜园”时的憨态可掬、“误打自己人”后的懊恼跺脚,以及方言俚语的运用(如“俺老张卖酒不掺假”),都充满生活气息,这种喜剧风格打破了传统三国戏的严肃感,通过夸张的肢体动作(如“摔瓜”“踹酒缸”)与幽默的唱词,让观众在笑声中感受到张飞的率真与可爱,同时强化了“兄弟团聚”的温情主题,增强了剧目的亲和力与感染力。