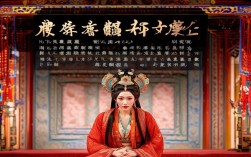

豫剧中的“余太君死全场戏”是传统杨家将剧目中的核心场次,常见于《十二寡妇征西》《余太君挂帅》等剧目的尾声或高潮部分,这一情节以北宋名将杨继业之妻佘赛花(余太君)的临终为中心,通过家族聚散、生死诀别、遗志传承等场景,浓缩了杨家将“忠烈报国”的精神内核,成为豫剧老旦行当表演艺术的典范之作。

剧情背景与情感基调

余太君的去世设定在北宋中期,此时杨家将已历经“金沙滩之战”“两狼山困龙峪”等惨烈战役,丈夫杨继业碰碑殉国,七个儿子中多数战死,仅存杨延昭(六郎)、杨宗保(孙)等少数男丁,剧中此时的余太君已年逾百岁,历经沧桑,但仍以杨门精神领袖的身份支撑着家族,她的去世并非单纯的个体生命终结,而是杨家将“忠烈家风”的最终交接——在弥留之际,她不仅要与亲人告别,更要将“保家卫国”的遗训传给杨门女将,尤其是儿媳穆桂英、孙媳杨文广等,使杨家忠魂得以延续。

全场的情感基调苍凉而悲壮,既有对英雄迟暮的哀婉,又有对家族精神的礼赞,舞台通过“静场—爆发—沉淀”的节奏,将个人生死与家国大义交织,形成“以死证忠”的震撼力。

人物关系与戏剧冲突

“余太君死全场戏”的核心矛盾并非外部敌对,而是“生命终结”与“精神传承”的内在冲突,这一冲突通过多重人物关系展开:

-

余太君与杨门女将:穆桂英、杨八姐、柴郡主等儿媳、女儿围榻前,既是骨肉至亲,也是并肩作战的战友,余太君临终前对她们的嘱托,既包含对晚辈的牵挂,更有对“巾帼不让须眉”的期许,她可能会将杨家帅印交给穆桂英,嘱其“挂帅征西”,完成未竟的事业。

-

余太君与杨宗保/杨文广:作为杨门男丁的代表,杨宗保(若未战死)或杨文广的在场象征着家族血脉的延续,余太君对他们的教育往往聚焦于“忠孝两全”,既要求他们尽孝道,更强调他们需继承祖辈“为国尽忠”的使命,形成“家国同构”的情感传递。

-

余太君与“亡灵”的对话:部分版本中,余太君临终时会出现“幻觉”,与战死的丈夫、儿子们“重逢”,这种虚实结合的处理,既强化了她内心的孤独与对亲人的思念,也通过“亡灵”之口再次点明杨家“满门忠烈”的悲剧性,升华主题。

舞台表现与艺术特色

豫剧“余太君死全场戏”的舞台艺术,充分体现了戏曲“虚实相生”“程式化表演”的美学特征,尤其在唱腔、身段、配乐等方面独具匠心:

唱腔:苍劲悲怆的情感载体

余太君由老旦应工,唱腔以豫剧豫西调为基础,融合“哭腔”“慢板”等板式,突出其年迈、悲怆的情感,在回忆丈夫战死、儿子殉国时,唱词多采用“散板”节奏,字字泣血,如“继夫君两狼山碰碑死节,儿孙们血染沙场尸骨未还”;而在嘱托遗志时,则转为“二八板”或“快二八”,节奏渐强,体现其精神的不屈,著名豫剧名家阎立品、牛淑贤等在演绎此段时,均以“脑后音”“擞音”等技巧,表现余太君气息将尽却意志坚定的状态,达到“唱情不唱声”的境界。

身段:程式化中的情感细节

老旦的身段讲究“稳、沉、缓”,余太君的表演尤其如此,临终时,她可能斜倚在榻上,手拄拐杖(或由丫鬟搀扶),通过颤抖的手指、缓慢的抬眼、轻微的摇头等动作,表现身体的虚弱;当回忆往昔时,身段突然挺直,眼神炯炯,配合“甩袖”“整髻”等动作,瞬间切换至“战场英姿”的状态,形成“今昔对比”的戏剧张力,弥留之际,她可能会缓缓抬起手臂,指向远方(象征边疆),或轻轻抚摸帅印,这一细微动作成为“精神传承”的视觉符号。

配乐与布景:意象化的氛围营造

豫剧乐队以板胡、梆子、笙等乐器为主,余太君临终时,板胡多采用“长弓慢拉”,梆子声由密转疏,配合唱腔的起伏,营造出“生命将逝”的沉寂感;而在回忆征战时,突然加入战鼓、锣钹,形成强烈的声画对比,布景则极简,常以“灵堂”“营帐”为背景,一桌一椅、一盏油灯、一面帅旗,通过灯光的明暗变化(如油灯渐暗、追光聚焦人物面部)暗示情节推进,给观众留下想象空间。

文化内涵与精神价值

“余太君死全场戏”超越了个人生死的范畴,成为中原文化“忠孝节义”价值观的艺术载体,余太君的形象,既是中国传统“贤妻良母”的化身,更是“家国同构”伦理中“忠高于孝”的象征——她将对丈夫的“忠”、对家族的“孝”,升华为对国家的“忠”,这种“大忠”精神通过临终嘱托传递给下一代,形成杨家将“代代忠烈”的文化基因。

剧中杨门女将接过帅印、奔赴战场的情节,也打破了传统戏曲中“女性依附男性”的刻板印象,彰显了女性的主体性与力量,这与豫剧“贴近生活、反映现实”的民间特质一脉相承,使其在当代仍能引发观众共鸣。

关键元素一览表

| 元素 | 艺术表现 | 情感/主题作用 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 豫西调为主,融合哭腔、慢板,脑后音、擞音技巧 | 表现苍凉悲怆,凸显“忠烈”精神的不屈 |

| 身段 | 老旦程式化动作(颤抖、抬眼、整髻),今昔身段对比 | 强化“英雄迟暮”与“精神永存”的张力 |

| 道具 | 拐杖、帅印、油灯、家书 | 象征身份、记忆、传承,成为情感寄托的载体 |

| 配乐 | 板胡长弓、梆子疏密变化,战鼓锣钹的穿插 | 营造生死氛围,强化今昔对比的戏剧性 |

| 人物关系 | 与穆桂英的遗志交接、与“亡灵”的幻觉对话 | 完成精神传承,升华“满门忠烈”的主题 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧“余太君死全场戏”中,余太君的唱段为何多用“哭腔”?其艺术效果是什么?

A1:“哭腔”是豫剧表现悲情情绪的核心板式,余太君临终唱段用“哭腔”,既是对其一生坎坷(夫死子亡、国难未平)的直接抒发,也是戏曲“以情带声”传统的体现,从技术层面,“哭腔”通过颤音、滑音、气声的运用,模拟人物哭泣时的气息变化,使唱腔更具真实感;从情感层面,它将个人悲痛与家国忧患交织,让观众在“听觉悲情”中感受到杨家将“忠烈”的沉重代价,强化了悲剧的感染力。“哭腔”并非一味宣泄,而是在悲怆中暗藏力量,如嘱托遗志时“哭腔”转“刚”,体现其精神的不屈,形成“以悲写壮”的艺术效果。

Q2:现代豫剧改编中,“余太君死全场戏”有哪些创新?如何平衡传统与时代审美?

A2:现代豫剧改编中,此场戏的创新主要体现在三个方面:一是舞台呈现上,融入现代灯光、多媒体技术,如用投影呈现“金沙滩战场”的回忆场景,或通过灯光切割舞台表现“现实与幻觉”的交织,增强视觉冲击力;二是人物塑造上,强化余太君的“人性化”一面,如增加其对家人日常生活的留恋(如回忆孙儿幼时情景),使形象更丰满,避免“高大全”的刻板;三是主题表达上,结合当代“家国情怀”“女性力量”等价值观,突出杨门女将的自主选择,而非被动接受遗命,如穆桂英主动请缨时,增加对“个人价值与国家责任”的思考,使传统剧目与现代观众产生共鸣,平衡传统与时代审美的关键在于“守正创新”——保留豫剧唱腔、身段等核心程式,同时在叙事视角、技术手段、主题内涵上注入时代精神,让经典剧目在当代焕发新的生命力。