“武松杀嫂”作为传统戏曲中的经典桥段,其台词不仅是推动剧情的关键,更是塑造人物性格、彰显戏曲艺术魅力的核心载体,在不同剧种中,尽管情节框架大致相同,但台词风格、语言特色却因地域文化、表演传统的差异而各具韵味,共同构建出这一复仇故事的戏剧张力。

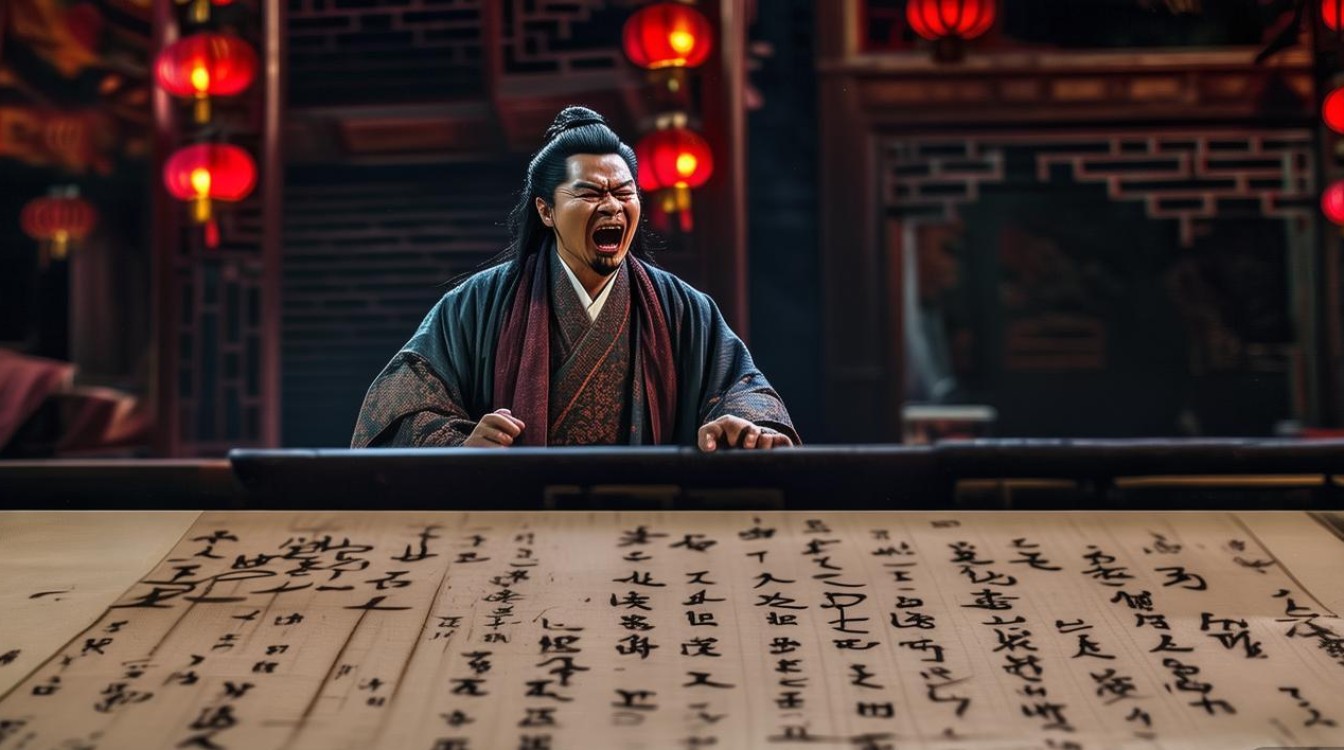

从剧情背景来看,“武松杀嫂”承接“武大郎捉奸”与“狮子楼斗杀西门庆”,武松为查明兄长死因,在县衙告状无门后,选择以私刑讨回公道,这一场景的核心冲突集中在武松与潘金莲、王婆的三方对峙,台词成为人物情绪交锋的“武器”——武松的台词以刚烈、质问为主,字字句句透着悲愤与决绝;潘金莲的台词则从最初的狡辩、推诿,到被揭穿后的惊恐、哀求,层层展现其虚伪与色厉内荏;王婆作为“帮凶”,台词中满是煽风点火、转移矛盾的算计,三人台词的交织,将戏剧冲突推向高潮。

在京剧《武松杀嫂》中,武松的台词多采用韵白与京白结合的方式,既显刚毅,又具生活气息,面对潘金莲的抵赖,武松冷笑一声:“嫂嫂,你道武二不知?那日你与西门庆在楼上饮酒,用砒霜药死我兄长,难道天不知、地不知?”这里的“韵白”字正腔圆,每个字都带着千钧之力,而“京白”的穿插则让质问更显贴近人物身份,如同当面痛斥,潘金莲的台词则以京白为主,语气时而娇媚,时而惊惶,如被武松抓住证据时,她颤声哭喊:“叔叔,你饶了奴家吧!是那西门庆威逼奴家,奴家也是身不由己啊!”“威逼”“身不由己”等词尽显其推卸责任的嘴脸,而“颤声”“哭喊”则通过语气词强化了其色厉内荏的本质,王婆的台词则带着市井油滑,如对潘金莲使眼色说:“嫂子,事到如今,不如……不如咬定牙关,死不认账!”“死不认账”四字说得又轻又快,尽显其阴险狡诈。

昆曲作为“百戏之祖”,其《武松杀嫂》的台词更具文学性,唱词与念白相得益彰,情感表达更为细腻含蓄,武松的唱词多采用曲牌体,如【山坡羊】:“听罢言来怒火升,杀兄之仇如山重!潘金莲,你这贱人,怎敢下此毒手!”唱词长短句结合,既有叙事性,又抒发了武松的悲愤,而“怒火升”“如山重”等词通过昆曲婉转的唱腔,将情感层层递进,潘金莲的念白则讲究“水磨腔”,如被武松逼问时,她以慢板念白:“叔叔息怒,此事……此事原是奴家一时糊涂,被西门庆那厮哄骗,并非有意害死大郎。”“一时糊涂”“哄骗”等词说得轻柔绵长,试图以“柔”克“刚”,却与武松的刚烈形成鲜明对比,更显其虚伪。

豫剧《武松杀嫂》的台词则更贴近中原方言,直白有力,充满生活气息,武松的台词多用短句,如“嫂嫂,你抬起头来,好好看看我武二是何人!”“抬起头来”“看看我”等口语化表达,让武松的形象更显朴实刚烈,如同乡里乡亲当面质问,潘金莲的台词则带着河南话的泼辣,如被揭穿后,她尖叫道:“武松,你好狠的心!我与你兄长是明媒正娶,你竟要杀嫂灭口?”“好狠的心”“明媒正娶”等词通过高亢的唱腔喊出,既有对武松的“控诉”,也暴露其色厉内荏的本质,王婆的台词则满是市井俚语,如对潘金莲说:“妹子,别怕!他武松再能,还能律法不成?咬定牙关,死不认账!”“律法不成”“死不认账”等词说得直白露骨,尽显其市井无赖的本性。

不同剧种的台词虽风格迥异,但共同服务于人物塑造与戏剧冲突,武松的台词始终围绕“复仇”与“正义”,通过质问、怒斥,展现其嫉恶如仇、刚烈果敢的性格;潘金莲的台词则通过“狡辩—惊恐—哀求”的转变,揭示其虚伪、自私的本性;王婆的台词则以“煽动—挑唆”为主,推动冲突升级,成为悲剧的催化剂,台词的节奏感与表演动作紧密结合,如武松举刀时的台词“今日替天行道,杀你这淫妇!”,配合“涮刀”“亮相”等动作,让台词更具冲击力;潘金莲求饶时的“叔叔饶命”,配合跪地、哭泣的身段,则让虚伪的情感更显真实。

| 剧种 | 角色 | 经典台词片段 | 语言特点分析 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 武松 | “嫂嫂,你道武二不知?那日你与西门庆在楼上饮酒,用砒霜药死我兄长,难道天不知、地不知?” | 韵白与京白结合,字正腔圆,质问中带着悲愤,凸显刚毅性格。 |

| 京剧 | 潘金莲 | “叔叔,你饶了奴家吧!是那西门庆威逼奴家,奴家也是身不由己啊!” | 京白为主,语气颤栗,用“威逼”“身不由己”推卸责任,体现色厉内荏。 |

| 昆曲 | 武松 | 【山坡羊】“听罢言来怒火升,杀兄之仇如山重!潘金莲,你这贱人,怎敢下此毒手!” | 曲牌体唱词,长短句结合,婉转唱腔中透出悲愤,文学性与抒情性兼具。 |

| 昆曲 | 潘金莲 | “叔叔息怒,此事……此事原是奴家一时糊涂,被西门庆那厮哄骗,并非有意害死大郎。” | “水磨腔”念白,慢板轻柔,以“一时糊涂”“哄骗”掩饰罪行,含蓄中显虚伪。 |

| 豫剧 | 武松 | “嫂嫂,你抬起头来,好好看看我武二是何人!” | 中原方言,短句直白,口语化表达凸显朴实刚烈,如当面痛斥。 |

| 豫剧 | 王婆 | “妹子,别怕!他武松再能,还能律法不成?咬定牙关,死不认账!” | 市井俚语,直露露骨,以“律法不成”煽动潘金莲,尽显无赖本性。 |

“武松杀嫂”的台词不仅是戏曲叙事的工具,更是传统文化的载体,它通过不同剧种的语言特色,展现了中华戏曲“千人千面”的艺术魅力——京剧的雍容、昆曲的典雅、豫剧的豪迈,都在台词中得以体现,台词中蕴含的“孝悌”“正义”“善恶有报”等价值观,也通过人物的口吻代代相传,成为观众理解传统文化、感悟人性善恶的重要窗口。

相关问答FAQs

Q1:戏曲《武松杀嫂》中,武松的台词为何多用短句和质问句?

A:武松的台词多用短句和质问句,主要是由其人物性格和戏剧场景决定的,武松性格刚烈、嫉恶如仇,面对杀兄仇人,情绪激动,短句能直接传递其愤怒与决绝,避免冗长表达带来的拖沓;“杀嫂”场景的核心是“对峙与质问”,质问句能直指矛盾核心(如“你可知我武大哥哥死得冤?”),迫使潘金莲直面罪行,推动剧情发展;短句和质问句配合戏曲的“做功”(如瞪眼、拍桌、举刀),能形成强烈的节奏感,增强舞台冲击力,让观众直观感受到武松的悲愤与正义感。

Q2:不同剧种中潘金莲的台词差异,反映了怎样的地域文化对人物塑造的影响?

A:不同剧种中潘金莲的台词差异,深刻反映了地域文化对人物塑造的影响,京剧作为“国剧”,台词讲究“雅俗共赏”,潘金莲的京白既有市井气息(如“奴家也是身不由己”),又带有一丝“旦角”的婉约,其形象更偏向“被诱惑的弱者”,符合京剧“中正平和”的审美;昆曲源于江南,文人气息浓厚,潘金莲的“水磨腔”念白细腻绵长,台词中多用“一时糊涂”“被那厮哄骗”等文雅表达,将其塑造成“悲剧性人物”,暗合昆曲“以情动人”的传统;豫剧扎根中原,语言直白泼辣,潘金莲的台词多用“尖叫”“哭喊”等激烈语气,如“武松,你好狠的心!”,将其塑造成“市井泼妇”,体现中原文化“刚直外放”的性格特点,这些差异让同一人物在不同地域文化中呈现出多元面貌,也展现了戏曲艺术的包容性与生命力。