大同戏曲耍孩儿,作为流传于山西大同地区的古老地方剧种,承载着塞北地区深厚的历史文化与民俗记忆,它以独特的唱腔、质朴的表演和浓郁的乡土气息,被誉为“塞上戏曲活化石”,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录,耍孩儿的历史可追溯至金元时期,最初源于民间社火表演与傩戏仪式,后吸收元杂曲、民歌小调等艺术元素,逐渐形成独立的戏曲剧种,明清时期,耍孩儿在大同及周边地区广泛流传,成为百姓喜闻乐见的娱乐形式,尤其在农村庙会、节庆活动中不可或缺。

艺术特色与表演形式

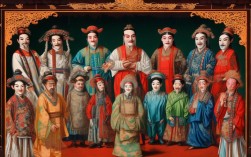

耍孩儿的艺术魅力集中体现在其独特的唱腔、伴奏与表演风格上,唱腔以“耍腔”为核心,旋律高亢激越又婉转细腻,真假声结合的演唱技巧极具辨识度,尤其擅长表现悲欢离合的情感,伴奏乐器以大板胡为主,配以笛子、笙、锣鼓等,节奏明快,富有塞北民歌的粗犷气质,表演形式上,耍孩儿兼具戏曲的程式化与民间的即兴性,动作朴实无华,注重“以情带戏”,通过眼神、手势等细节刻画人物性格,其行当划分虽不如京剧等剧种精细,但生、旦、净、丑各具特色,如“小生”的儒雅、“青衣”的温婉、“丑角”的诙谐,均贴近生活,让观众倍感亲切。

以下为耍孩儿艺术特点的简要梳理:

| 艺术类别 | 具体特点 |

|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| 唱腔 | 以“耍腔”为主,真假声结合,高亢激越,擅长抒情;分“苦腔”“平腔”“欢腔”等板式。 |

| 伴奏乐器 | 主奏乐器为大板胡,音色高亢;辅以笛子、笙、板鼓、小钹等,节奏鲜明。 |

| 表演形式 | 程式化与即兴性结合,动作质朴,注重“手眼身法步”的配合,丑角表演尤为活泼。 |

| 行当划分 | 生(小生、老生)、旦(青衣、花旦)、净(大花脸)、丑(文丑、武丑),各行当贴近生活。 |

代表剧目与内容题材

耍孩儿的传统剧目多取材于历史故事、民间传说与伦理道德,以“全本戏”为主要形式,剧情完整,人物丰满,具有强烈的教育意义与娱乐性。《七人贤》《三孝牌》《打佛堂》《金木开荒》等堪称经典全本戏。

- 《七人贤》:讲述七位贤士以德化民、惩恶扬善的故事,宣扬“忠孝节义”的传统价值观,剧情曲折,人物性格鲜明,如正直的七贤之首张伯行、奸诈的县官贾仁等,通过正邪对抗展现善恶有报的主题。

- 《三孝牌》:以“孝道”为核心,描绘李氏三女孝敬父母、感天动地的故事,唱腔凄婉动人,尤其“哭灵”一折,演员以“苦腔”演绎,催人泪下,是耍孩儿“以情动人”的典范。

- 《打佛堂》:取材于民间反抗压迫的故事,主人公因反抗恶霸欺压,历经磨难最终伸张正义,情节紧张,武打场面激烈,展现了塞北人民的刚毅性格。

这些剧目语言通俗易懂,多采用大同方言,唱词朗朗上口,既有历史的厚重感,又不失生活的烟火气,深受当地百姓喜爱。

传承现状与发展挑战

随着时代变迁,耍孩儿艺术面临传承与发展的挑战,历史上,耍孩儿以“班社”形式传承,艺人多为“口传心授”,师徒相承,能掌握全本戏的老艺人日渐减少,年轻一代对传统戏曲的兴趣不足,导致传承出现断层,大同市耍孩儿剧团作为主要传承载体,常年坚持演出与人才培养,但受限于资金、市场等因素,发展步履维艰,为保护这一古老剧种,当地政府采取了一系列措施:建立非遗传承基地,扶持剧团创作新剧目,推动“耍孩儿进校园”,并通过数字化手段记录经典剧目,剧团近年排演的新编耍孩儿《云冈情》,将大同云冈石窟文化融入传统戏曲,既保留了耍孩儿的艺术特色,又注入了时代气息,为古老剧种注入了新的活力。

相关问答FAQs

Q1:耍孩儿与其他地方戏曲(如晋剧)有何区别?

A:耍孩儿与晋剧虽同属山西地方戏曲,但艺术特色差异显著,唱腔上,耍孩儿的“耍腔”真假声结合,高亢细腻,而晋剧唱腔以梆子腔为主,激越高亢,节奏更强烈;伴奏乐器,耍孩儿以大板胡为主,晋剧则以呼胡、二胡为主;表演风格上,耍孩儿更贴近民间生活,动作质朴,语言方言化更强,而晋剧程式化程度更高,行当分工更细。

Q2:如何更好地保护和传承耍孩儿这一非遗艺术?

A:保护传承耍孩儿需多方协同发力:一是加强政策支持,加大资金投入,扶持剧团开展演出与人才培养;二是创新传播方式,通过短视频、直播等新媒体平台扩大影响力,吸引年轻观众;三是推动“非遗+教育”,在中小学开设耍孩儿兴趣班,培养青少年兴趣;四是结合时代需求,创作新剧目,如融入大同本地文化、现代生活元素,让古老艺术焕发新生。