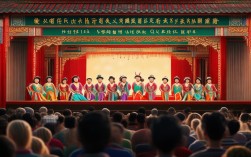

24节气是中国农耕文明的智慧结晶,以自然节律为坐标,指导着人们的生产生活,戏曲作为中国传统艺术的集大成者,与节气文化有着深厚的渊源——从题材选择、情节铺陈到表演美学,节气不仅为戏曲提供了丰富的创作素材,更塑造了其“天人合一”的艺术内核,在戏曲舞台上,二十四节气不仅是时间的刻度,更是情感的载体、民俗的镜像,共同编织出独特的“戏曲24节气”文化图景。

四季流转:节气与戏曲题材的深度互文

戏曲题材多取材于民间生活,而节气作为农耕社会的“时间指南”,自然成为戏曲叙事的重要背景,不同节气的物候特征、民俗活动,与戏曲中的悲欢离合相互映照,形成“景情交融”的艺术效果。

春季,万物复苏,节气戏多充满生机与希望,立春时有“打春牛”习俗,京剧《打春桃》便以民间“春桃”为线索,通过少女与春牛的互动,展现迎春祈丰的喜悦;雨水节气,春雨润物,越剧《梁祝》中“十八相送”的桥段,恰在春雨绵绵中展开,雨丝与祝英台的哀愁交织,暗喻爱情的朦胧与易逝;清明扫墓、踏青的习俗,则融入昆曲《牡丹亭》“游园惊梦”一幕,杜丽娘在春光明媚中游园,节气中的“生”与戏中“情”的觉醒,形成双重觉醒的隐喻。

夏季,阳气鼎盛,节气戏多见热烈与冲突,芒种是抢收抢种的农忙时节,川剧《变脸》中“抢粮”情节,以高亢的帮腔和急促的锣鼓,模拟芒种时节的紧张节奏;夏至炎热,黄梅戏《天仙配》中“槐荫树”下的相遇,恰在蝉鸣盛夏中展开,七仙女“愿作人间比翼鸟”的誓言,与夏至的“阳极生阴”形成暗合,暗示爱情从炽烈到转折的命运;小暑湿热,京剧《贵妃醉酒》以“凉亭醉酒”消暑,杨玉环的醉态与暑气蒸腾相互烘托,将个人情失与节令的“闷热”融为一体。

秋季,天高气爽,节气戏多显萧瑟与团圆,立秋有“贴秋膘”习俗,晋剧《打金枝》中“郭子仪寿诞”的情节,恰在立秋时节展开,君臣同庆的“秋膴之喜”,暗喻王朝的丰盈;霜降时节,草木凋零,京剧《霸王别姬》中“乌江自刎”的悲壮,与霜降的“肃杀”呼应,项羽的末路与节气的“衰败”形成双重悲剧;重阳登高,豫剧《花木兰》中“万里赴戎机”的征程,恰在秋高气爽中展开,木兰的“代父从军”与重阳的“敬老”主题,形成家国情怀的交织。

冬季,万物蛰伏,节气戏多见温暖与希望,冬至有“祭天”“团圆”习俗,京剧《四郎探母》中“坐宫”一幕,恰在冬至夜展开,杨四郎的思母与铁镜公主的慰藉,与冬至“阴极阳生”的节律暗合,暗示团圆的曙光;小寒时节,昆曲《长生殿》“密誓”一幕,唐玄宗与杨贵妃在寒夜盟誓,以“钗盒定情”对抗严寒,将个人爱情与节气的“暖意”相连;大寒年关,京剧《锁麟囊》“赠囊”情节,薛湘灵在贫寒中赠囊救困,与“大寒迎春”的节俗呼应,彰显“善恶有报”的温暖主题。

表演美学:节气元素在戏曲舞台上的视觉呈现

戏曲表演不仅是情节的呈现,更是节气的“可视化”,舞台上的布景、服饰、道具、唱腔,均与节气的物候特征紧密相连,形成独特的“节气美学”。

布景与道具是节气的直接载体,春分时节,舞台上常以垂柳、桃花为背景,如越剧《梁山伯与祝英台》“草桥结拜”一幕,粉嫩的桃花与翠绿的柳枝,呼应春分“昼夜均、寒暑平”的平和;秋分祭月,京剧《嫦娥奔月》的舞台以圆月、桂树为核心,嫦娥的广袖舞姿与秋月“圆满”的意象结合,形成“以景写情”的意境,道具方面,芒种时节的镰刀、稻穗(如京剧《拾玉镯》中的“拾麦”情节),冬至的饺子、汤婆子(如京剧《四郎探母》中的“暖宴”),均以实物强化节气的真实感。

服饰与色彩体现节气的温度与氛围,夏季戏服多轻薄透气,色彩淡雅(如黄梅戏《天仙配》中七仙子的蓝衫,象征夏日的清凉);冬季戏服则厚重保暖,色彩深沉(如京剧《锁麟囊》中薛湘灵的素锦,象征冬日的沉静),并通过裘皮、斗笠等配饰强化季节特征,霜降时节,武生戏服常以银灰、赭石色为主(如京剧《长坂坡》赵云的铠甲),呼应“霜染枫林”的萧瑟。

唱腔与锣鼓传递节气的情绪节奏,春分戏的唱腔多轻快婉转(如越剧《梁祝》的“十八相送”,用【四工调】表现春日的明媚);冬至戏的唱腔则低沉舒缓(如京剧《四郎探母》的“叫小番”,用【西皮导板】表现冬夜的寂寥),锣鼓点也随节气变化:芒种抢收用急促的“急急风”,模拟农忙的紧张;立春迎春用欢快的“长锤”,配合“打春牛”的喜庆动作。

文化内核:戏曲24节气中的“天人合一”

戏曲24节气的深层价值,在于其承载的“天人合一”哲学,节气是自然的节律,戏曲是人文的表达,二者结合,体现了中国人“顺天时而动,应节候而生”的生活智慧。

在民俗层面,节气戏是节日的“活态传承”,如立春戏《打春桃》保留了“鞭春牛”习俗,冬至戏《四郎探母》延续了“团圆”年俗,通过戏曲表演,节气文化从书本走向舞台,从抽象化为具象,在情感层面,节气戏将自然节律与人物命运绑定:清明雨中的《白蛇传》(“断桥”一幕),以“雨”喻“泪”,将节气之“悲”与爱情之“殇”融合;重阳登高时的《花木兰》,以“登高”喻“思乡”,将节气之“敬”与家国之“责”统一。

戏曲24节气代表性剧目与表演元素简表

| 节气 | 代表性剧目/情节 | 表演元素(布景/服饰/道具) | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 立春 | 京剧《打春桃》 | 春牛模型、桃花布景,桃红色戏服 | 迎春祈丰,农耕文明 |

| 清明 | 昆曲《牡丹亭》“游园” | 垂柳、假山,杜丽娘的水袖罗裙 | 情感觉醒,生命萌动 |

| 芒种 | 川剧《变脸》“抢粮” | 麦穗、镰刀道具,急促的锣鼓点 | 农忙紧张,民生疾苦 |

| 夏至 | 黄梅戏《天仙配》“槐荫树” | 槐树布景,七仙女蓝衫,蝉鸣音效 | 阳极生阴,爱情转折 |

| 秋分 | 京剧《霸王别姬》“乌江” | 枫林、乌江水景,项羽黑色铠甲 | 肃杀悲壮,英雄末路 |

| 冬至 | 京剧《四郎探母》“坐宫” | 宫灯、暖炉,铁镜公主的狐裘披肩 | 阴极阳生,团圆期盼 |

FAQs

Q1:戏曲24节气中的剧目是否都直接以节气命名?

A1:并非如此,虽然部分剧目如《打春桃》直接关联节气名称,但更多剧目是通过情节、场景或情感暗合节气内涵,梁祝》的“十八相送”发生在春雨绵绵的雨水节气,《四郎探母》的“坐宫”设定在冬至团圆之夜,这些剧目虽未以节气命名,但节气已成为其叙事的“隐性线索”,通过舞台呈现与情感表达传递节气精神。

Q2:不同地域的戏曲如何体现24节气的特色?

A2:地域戏曲会结合当地气候与民俗,形成差异化的节气表达,南方戏曲(如越剧、黄梅戏)多展现春分、清明等节气的温润,如越剧《梁祝》以江南春景为背景,唱腔柔美;北方戏曲(如京剧、晋剧)则侧重冬至、大寒等节气的凛冽,如京剧《四郎探母》通过“暖宴”反衬北方冬寒,更显团圆之暖,地方民俗的融入也强化了特色:川剧《变脸》“抢粮”结合四川芒种抢收的紧迫感,晋剧《打金枝》“寿诞”融入山西立秋“贴秋膘”的习俗,使节气戏更具地域辨识度。