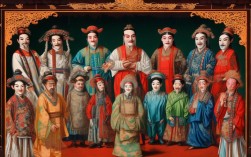

杨宗保下山作为传统戏曲经典桥段,广泛见于京剧、豫剧、川剧等多个剧种,核心情节围绕北宋杨家将世代忠勇的家族精神与年轻一代的成长历程展开,故事背景设定在宋辽对峙时期,辽国摆下天门阵,久攻不下,杨家将奉命破阵,此时杨宗保作为杨家将第三代传人,虽年少却已有武艺根基,但因久居府中缺乏实战经验,其祖母佘太君与父亲杨延昭商议后,决定命其下山历练,一方面探查天门阵虚实,另一方面在实战中锤炼其将帅之才。

下山途中,杨宗保的行线并非一帆风顺,而是充满戏剧冲突与人物弧光,传统剧目中,常通过“遇险—识敌—成长”的三段式结构推进情节:初下山时,杨宗保凭借家传杨家枪法,轻松剿灭山中小股流寇,展现其武艺高强,但也暴露出年轻将领的轻敌与急躁;随后在探查天门阵时,他误入穆柯寨,与山寨之主穆桂英发生冲突,二人枪法不相上下,最终杨宗保因轻敌被穆桂英用“撒手锏”生擒,这一情节既突显穆桂英的武艺超群,也成为杨宗保性格转变的转折点——被俘后,他并未因身份傲慢,反而以诚待人,与穆桂英从敌对到相知,最终在穆桂英协助下获得破阵关键“降龙木”,完成从“武将之后”到“独当一面”的成长蜕变。

人物塑造上,杨宗保的形象打破了传统戏曲中“英雄神化”的刻板印象,呈现出立体化的年轻将领特质,他既有“杨家枪法”传承的忠勇底色,又有初出茅庐的冲动与不成熟;在与穆桂英的交锋中,他逐渐学会谦逊与审时度势,在家族使命与个人情感间找到平衡,而“下山”这一行为本身,不仅是地理空间的转换,更是精神层面的历练——从杨府的“温室”走向战场“熔炉”,杨宗保真正理解了“忠君报国”不仅是家族口号,更是血与火的考验,这种“成长叙事”使故事超越了简单的武打场面,具有了普世的教育意义。

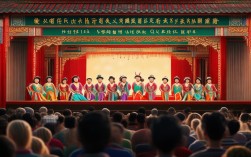

在艺术表现上,不同剧种对“杨宗保下山”的演绎各具特色,京剧以“唱念做打”并重,杨宗保的唱段高亢激昂,如“少年英雄气轩昂”等唱词,既展现其豪情壮志,又通过西皮流水的明快节奏表现其年轻活力;武戏中,“枪挑梁王”“穆柯寨被擒”等经典场面,通过翻扑跌打、枪花套路等程式化动作,将杨家枪的威穆与穆桂英枪法的灵动形成对比,极具视觉冲击力,豫剧则更侧重生活化表达,杨宗保的念白融入中原方言,朴实亲切,与穆桂英的对戏中常加入“打情骂俏”式的民间喜剧元素,使人物关系更显鲜活,川剧则擅长“变脸”“藏刀”等绝活,在杨宗保探阵时,通过面部表情的细微变化展现其从自信到警觉的心理转变,增强了情节的紧张感。

| 剧种 | 情节核心 | 经典片段 | 人物塑造特点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 忠勇历练与成长 | 穆柯寨被擒、得降龙木 | 英武中带青涩,重使命感 |

| 豫剧 | 家族使命与情感 | 杨宗保招亲、智取降龙木 | 朴实直率,兼具儿女情长 |

| 川剧 | 智勇双全与蜕变 | 探天门阵、三关认妻 | 机敏灵活,心理层次丰富 |

这一桥段之所以能历久弥新,根本在于其承载的传统文化内核:杨家将“精忠报国”的精神与中华民族的集体记忆深度契合,杨宗保下山不仅是个人成长,更是家族精神的传承;故事中“历练—成长—蜕变”的叙事模式,契合了人们对“英雄成长”的普遍期待,无论是古代观众还是现代观众,都能在其中找到情感共鸣,时至今日,杨宗保下山的故事仍被改编为影视、动漫等形式,以新的媒介延续其文化生命力,成为传统戏曲现代化传播的典型案例。

FAQs

Q1:杨宗保下山的故事为何在戏曲中经久不衰?

A1:其经久不衰的核心在于“双重价值”的融合,一是文化价值,杨家将“忠君报国、舍生取义”的精神是中华民族传统美学的集中体现,契合家国情怀的集体认同;二是艺术价值,“成长叙事”的结构、武戏与文戏的平衡、人物性格的立体化,使故事兼具思想性与观赏性,能通过不同剧种的二度创作不断焕发新生,从而跨越时代局限,持续引发观众共鸣。

Q2:戏曲中杨宗保与穆桂英的相遇有哪些经典演绎?

A2:不同剧种的演绎各有侧重:京剧《穆柯寨》中,二人以“武戏文唱”为主,通过枪法比试展现“棋逢对手”的张力,杨宗保被擒后仍以“大义”说服穆桂英,体现“以德服人”的儒家思想;豫剧《杨宗保招亲》则强化喜剧色彩,穆桂英设计“假意招亲”,杨宗保中计后二人从“斗气”到“生情”,融入中原民间“不打不相识”的爱情观;川剧《三关认妻》则突出“误会—冲突—相认”的戏剧性,通过穆桂英的“女扮男装”与杨宗保的“身份错位”,制造多重反转,既展现智慧又增添趣味,这些演绎共同塑造了“英雄美人”的经典范式,成为戏曲爱情戏的典范。