京剧,作为中国戏曲艺术的集大成者,被誉为“国粹”,其发展历程跨越两百余年,融合了多元地域文化,历经孕育、形成、鼎盛、革新与传承等阶段,最终成为中华文化的标志性符号。

起源与孕育期:清代中期的多元融合

京剧的诞生并非一蹴而就,而是清代中期社会文化交融的产物,18世纪末,随着商品经济发展和城市繁荣,戏曲艺术迎来新的发展契机,乾隆五十五年(1790年),为庆祝乾隆帝八十大寿,来自安徽的“三庆班”进京献演,开启了徽班进京的序幕,随后,“四喜”“和春”“春台”四大徽班相继入京,以唱“二黄”为主,兼容昆曲、梆子腔、啰啰腔等声腔,逐渐形成“徽汉合流”的局面。

汉调(又称楚调)来自湖北,以西皮为主要声腔,其明快激越的风格与徽调的深沉委婉形成互补,徽班艺人如程长庚、余三胜等积极吸收汉调元素,并将昆曲的曲牌、梆子腔的锣鼓点融入表演,丰富了京剧的音乐体系,京剧的念白也融合了中州韵与湖广音,逐渐形成“韵白”与“京白”相结合的独特语言风格,这一时期,京剧的雏形——“皮黄戏”已在北京站稳脚跟,为后续成熟奠定了基础。

形成与成熟期:清代晚期的艺术定型

进入19世纪中后期,京剧逐渐从融合走向成熟,道光至咸丰年间,程长庚、余三胜、张二奎并称“老生三鼎甲”,他们以不同风格奠定了京剧老生行当的基础,程长庚兼擅徽、汉两调,唱腔高亢苍劲,塑造了众多忠义角色;余三胜则以“花腔”著称,善于表达复杂情感;张二奎嗓音洪亮,表演质朴,开创“奎派”老生。

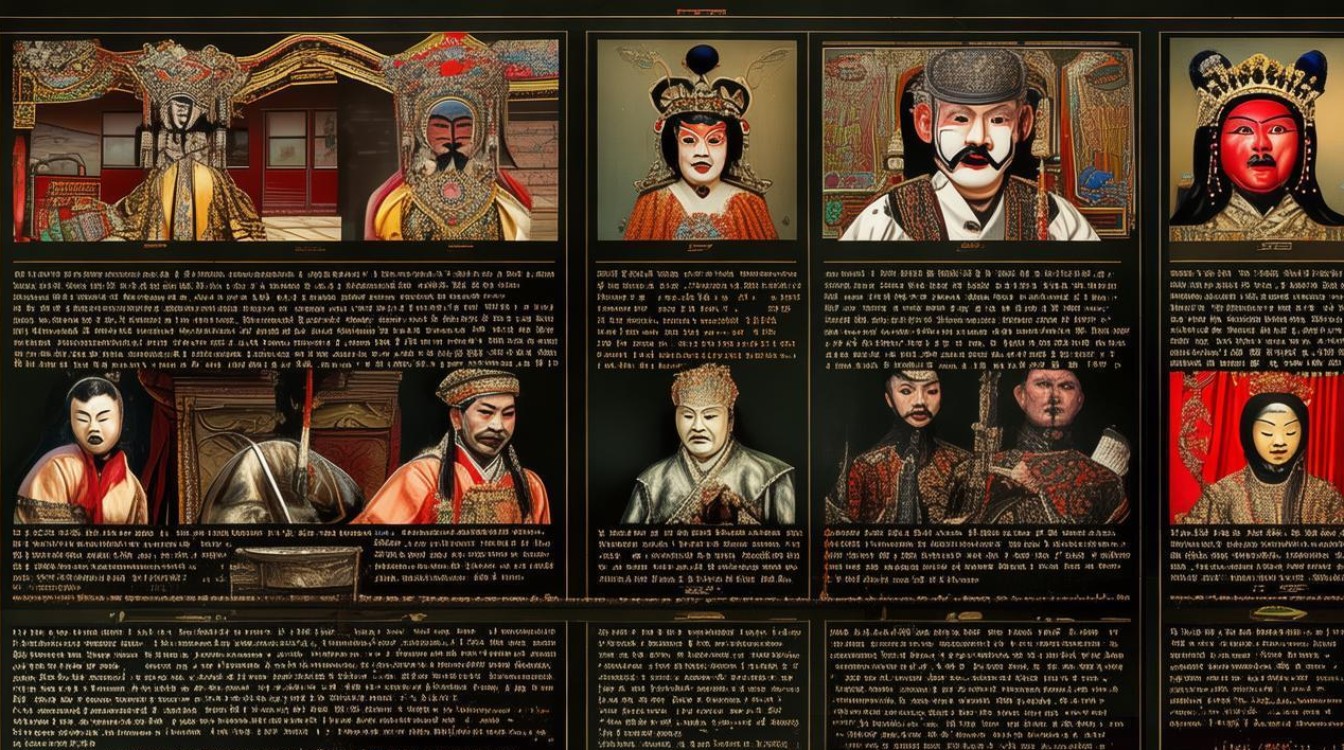

同治、光绪年间,京剧艺术迎来全面成熟,1879年,京剧首次进入上海演出,迅速风靡江南,形成“南派京剧”(外江派),与北京的“京派”(内江派)相互竞争又彼此借鉴,1884年,画家沈蓉圃绘制《同光十三绝》,描绘了当时京剧十三位名角的形象,标志着京剧行当的完备——生(老生、小生、武生)、旦(青衣、花旦、刀马旦、老旦)、净(铜锤花脸、架子花脸)、丑(文丑、武丑)四大行当分工明确,表演程式化体系初步形成。

这一时期,谭鑫培的出现成为京剧革新的里程碑,他融合程、余、张三派之长,结合自身嗓音条件,创造出“委婉细腻、抑扬顿挫”的“谭派”唱腔,被誉为“伶界大王”,谭鑫培的改革不仅丰富了老生的表演技法,更推动了京剧从“以唱为主”向“唱念做打并重”的转变,为京剧的全面成熟树立了标杆。

鼎盛与流派纷呈:民国时期的百花齐放

民国时期(1912-1949年),京剧进入鼎盛阶段,流派争艳,名角辈出,这一时期,旦角艺术迎来前所未有的发展,梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云并称“四大名旦”,他们以独特的艺术风格开创了梅派(雍容典雅)、程派(婉约深沉)、荀派(活泼俏丽)、尚派(刚健婀娜)四大旦角流派,与老生行的余叔岩、马连良,武生行的杨小楼等共同构成京剧的“黄金时代”。

梅兰芳的成就尤为突出,他不仅革新唱腔,更在表演中融入舞蹈元素,如《贵妃醉酒》中的卧鱼、《天女散花》中的绸带舞,开创了“歌舞剧”式的京剧表演,他率先将京剧带向国际舞台,1919年访日、1930年访美、1935年访苏,向世界展现了中国传统文化的魅力,获得梅耶荷德、斯坦尼斯拉夫斯基等戏剧大师的高度评价。

这一时期的京剧在剧目创作上也取得突破,既保留了《霸王别姬》《定军山》等传统戏,也涌现出《穆柯寨》《锁麟囊》等新编历史戏,题材更加多元,表演更加细腻。

改革与创新:新中国成立后的转型发展

1949年后,京剧在“推陈出新”的方针下进入转型期,传统戏经过整理改编,剔除封建糟粕,保留艺术精华,如《将相和》《白蛇传》等成为经典;现代戏创作成为重点,1958年《红灯记》的出现,开创了京剧现代戏的新模式,随后《智取威虎山》《沙家浜》等“样板戏”将京剧艺术与时代主题结合,在音乐、舞美、表演上进行大胆革新,如交响乐伴奏、立体布景等,拓展了京剧的表现力。

“样板戏”时期也因过度强调政治性,导致京剧题材单一化,改革开放后,京剧逐渐回归艺术本质,新编历史戏(如《曹操与杨修》《贞观长歌》)和实验京剧(如《张协状元》)涌现,既继承传统,又融入现代表演理念,探索京剧的当代发展路径。

传承与传播:当代京剧的坚守与突围

进入21世纪,京剧在全球化与数字化浪潮中面临挑战与机遇,为传承这门古老艺术,国家实施“京剧进校园”“非遗保护”等项目,培养青年演员和观众;借助短视频、直播等新媒体平台,京剧以“戏歌”“国风唱腔”等形式吸引年轻群体,如B站上京剧演员王珮瑜的“京剧清音会”,通过创新解读让传统艺术焕发新生。

京剧的国际交流持续深化,多次赴海外演出,参与国际艺术节,成为中国文化“走出去”的重要载体,尽管面临观众老龄化、市场萎缩等问题,但京剧以其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,仍在坚守中寻求创新,延续着“国粹”的生命力。

京剧发展主要阶段及特点

| 时期 | 时间节点 | 主要特点 | 代表人物/剧目 |

|---|---|---|---|

| 孕育期 | 清乾隆末年-道光初年 | 徽班进京,徽调、汉调融合,形成皮黄雏形 | 三庆班、四喜班,程长庚、余三胜 |

| 形成与成熟期 | 道光-光绪年间 | 行当完备,表演程式化,谭鑫培革新老生唱腔,奠定京剧成熟基础 | 同光十三绝,《同光十三绝》画像,《定军山》 |

| 鼎盛期 | 民国时期 | 流派纷呈(四大名旦、老生三鼎甲),艺术全面繁荣,国际化传播开启 | 梅兰芳、程砚秋,《贵妃醉酒》《霸王别姬》 |

| 改革期 | 新中国成立后 | 整理改编传统戏,创作现代戏(样板戏),音乐、舞美革新 | 《红灯记》《智取威虎山》 |

| 传承与传播期 | 21世纪 | 非遗保护,新媒体传播,新编戏与实验戏探索,国际化交流深化 | 王珮瑜,《曹操与杨修》 |

相关问答FAQs

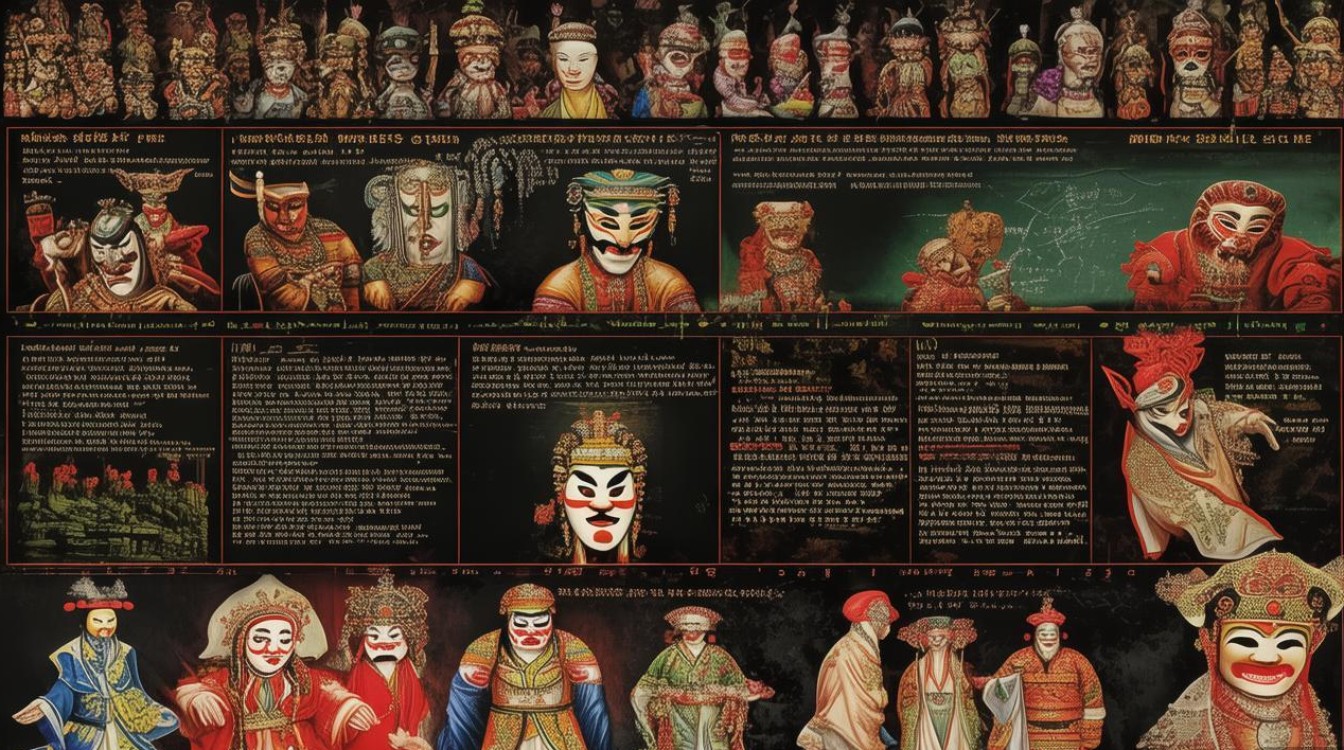

Q1:京剧的主要行当有哪些?各有什么特点?

A:京剧的行当分为生、旦、净、丑四大类,生行扮演男性角色,分老生(中年以上男性,唱腔苍劲,如《空城计》诸葛亮)、小生(年轻男性,唱腔清亮,如《白蛇传》许仙)、武生(擅长武打,如《长坂坡》赵云);旦行扮演女性角色,分青衣(端庄女性,唱腔婉转,如《宇宙锋》赵艳容)、花旦(活泼少女,表演灵动,如《红娘》)、刀马旦(武艺女性,如《穆桂英挂帅》)、老旦(老年女性,嗓音沙哑,如《杨门女将》佘太君);净行俗称“花脸”,性格或相貌突出,唱腔浑厚,分铜锤花脸(重唱,如《铡美案》包拯)、架子花脸(重表演,如《野猪林》鲁智深);丑行扮演滑稽或反面角色,分文丑(方巾丑、袍带丑等,如《群英会》蒋干)、武丑(擅长武打,如《三岔口》刘利华)。

Q2:京剧在当代如何吸引年轻观众?

A:京剧通过多维度创新吸引年轻群体:一是内容创新,将流行元素融入传统戏,如改编自游戏《王者荣耀》的京剧《王者荣耀·仲夏夜之梦》,或创作反映青年生活的现代戏;二是形式创新,结合新媒体平台,通过短视频、直播展示京剧幕后,如“京剧戏腔”翻唱流行歌曲,或推出沉浸式京剧体验(如京剧主题剧本杀);三是传播创新,与教育结合开展“京剧进校园”,通过体验课、工作坊让青少年近距离接触京剧,同时借助影视、动漫等载体(如动画《京剧猫》)普及京剧知识,降低欣赏门槛,让传统艺术以更时尚的面貌触达年轻受众。