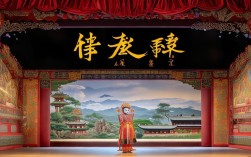

京剧《长坂坡》作为传统武戏中的巅峰之作,以《三国演义》中“赵云单骑救主”的经典桥段为蓝本,通过程式化的表演、激烈的武打和饱满的人物塑造,展现了赵云的忠勇绝伦与三国乱世的家国情怀,该剧自清代成型以来,历经数代名家的打磨,成为京剧舞台上久演不衰的经典,被誉为“武戏文唱”的典范之作。

《长坂坡》的故事发生于东汉末年,曹操大军南下追击刘备,刘备携家眷于长坂坡溃逃,部将赵云受命保护甘夫人与幼主阿斗突围,剧情围绕赵云在曹军重围中七进七出、血战突围展开:从单枪匹马闯入乱军,到在枯井中救出阿斗,再到力斩曹将五十余员,最终怀抱阿斗、血染征袍回营复命,全剧以“救主”为主线,既展现了赵云“浑身是胆”的武将风采,又通过“刘备摔子”等情节凸显了“忠义”与“仁德”的冲突,使英雄形象更具立体感。

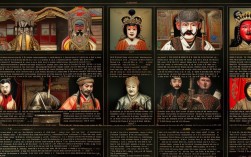

人物塑造是《长坂坡》的核心亮点,赵云作为“武生”行当的代表,其表演需兼顾“形”与“神”:身段上,“起霸”展现武将的威严,“趟马”表现骑马奔驰的迅捷,“打出手”则通过翻腾跳跃、枪花翻飞展现武艺超群;念白与唱腔上,赵云的念白铿锵有力,唱腔高亢激昂,尤其在“见甘夫人”“回营见主”等场次,于激战之余流露对主公的赤诚与对幼主的呵护,刚柔并济,曹操则以“净”行应工,勾白脸、勾水髯,通过“奸笑”“多疑”的神态与“诈败”“骄横”的表演,塑造出一代枭雄的复杂形象,刘备的“老生”扮相则沉稳内敛,在“摔子”一场中,通过颤抖的手指、含泪的眼神,将“爱子”与“爱将”的矛盾展现得淋漓尽致。

该剧的艺术特色集中体现在“武戏文唱”的理念上,传统武戏往往以技巧取胜,但《长坂坡》在激烈的武打中融入了丰富的情感表达:赵云“救主”时的焦急与疲惫,曹营将士的惊恐与狼狈,甘夫人的绝望与期盼,均通过身段、眼神与锣鼓节奏的配合传递给观众,赵云怀抱阿斗在曹军中突围时,通过“鹞子翻身”“抢背”等高难度动作,既展现战场险境,又以“阿斗啼哭”的细节强化紧张感;而“回营见主”时,赵云跪地呈上阿斗,刘备摔子后赵云“掩面而泣”的瞬间,则将武戏推向情感高潮,使“忠义”主题深入人心。

在道具与舞台调度上,《长坂坡》也极具特色,赵云的亮银枪、靠旗、翎子不仅是身份象征,更是表演的延伸:翎子的颤动表现情绪波动,靠旗的晃动展现战场颠簸;曹军的“大帐”“旌旗”与赵云的“单枪匹马”形成鲜明对比,以“少胜多”的舞台调度凸显英雄气概,剧中“火烧博望坡”“长坂坡”等布景虽简约,却通过演员的虚拟表演,让观众在想象中感受千军万马的磅礴气势。

作为京剧艺术的瑰宝,《长坂坡》的传承凝聚了无数名家的心血,杨小楼以“武戏文唱”重塑该剧,注重人物内心刻画;盖叫天则以“身段矫健、神形兼备”著称,其“赵云闯阵”的身段被誉为“活武圣”;当代名家李和曾、王金璐等也在继承中创新,融入现代审美,使经典焕发新生。《长坂坡》不仅是京剧舞台上的常演剧目,更成为培养武生人才的重要教材,其“忠勇仁义”的精神内核,也跨越时代,引发观众的共鸣。

相关问答FAQs

Q1:《长坂坡》中“七进七出”是如何通过京剧表演程式展现的?

A1:“七进七出”并非简单重复,而是通过“趟马”“圆场”“打出手”等程式化动作,结合锣鼓节奏的变化,展现赵云在曹军中的不同战斗场景。“进”时通过“急急风”锣鼓点配合“蹉步”“鹞子翻身”,表现冲锋陷阵的迅猛;“出”时用“撕边”锣鼓配合“抢背”“僵尸”,体现突围时的惊险,演员通过眼神、翎子与靠旗的动态,区分“寻主”“遇敌”“救子”等不同情绪,使“七进七出”既有技巧的繁复,又有情节的层次感。

Q2:为什么说《长坂坡》是京剧“武戏文唱”的典范?

A2:“武戏文唱”强调在武打技巧中融入人物情感与性格塑造。《长坂坡》虽以武打为核心,但赵云的表演并非纯技巧展示:在“救阿斗”时,通过“抱婴儿”“轻步走”等细腻动作,流露对幼主的呵护;在“见刘备”时,通过“跪步”“掩面”等身段,传递忠心被认可的感动,刘备“摔子”时赵云的震惊与委屈,曹操“观战”时的惊疑与赞叹,均通过文戏的细节处理,使武戏的情感张力得以升华,突破了“武戏重技、文戏重情”的界限,实现了技艺与情感的完美统一。